企業ITのアジリティ(俊敏性)を究極にまで高めるには何が必要か?−−。その答えを米Red Hatは、「マイクロサービス・アーキテクチャーと、それを具現化するコンテナ技術にある」とする。実際、LinuxでOSS(Open Source Software)ムーブメントを牽引してきた同社は、次の一手としてコンテナ技術をリードする考えだ。2016年6月末に開催された同社の年次カンファレンス「Red Hat Summit 2016」からコンテナ技術の最前線を紐解く。

「コンテナという技術にエキサイトしている。本当にパワフルであり、アプリケーションのライフサイクルを、そして企業のビジネスを変革する。一刻も早く、誰もが活用できるようにするのがRed Hatのミッションだ」米Red HatのJim Whitehurst CEOは、こう断言する(写真1)。続けて、「Red HatはOSS(Open Source Software)専業として初めて売上高20億ドルの会社になった。次のステップである50億ドルを目指すなかで、コンテナ技術が重要な役割を果たすことは間違いない」と、コンテナ技術に賭ける意気込みを示した。

写真1:米Red HatのJim Whitehurst社長 兼 CEO

写真1:米Red HatのJim Whitehurst社長 兼 CEOコンテナ技術は、日本でも多少知られるようにはなったものの、まだ時期尚早という感が強い。それだけに、いささか期待過剰、あるいは煽っているように思えるコメントだが、そうとも言い切れない。例えば消費者向けサービスを提供しており、そのサービスを日々、改良したり進化させたりする必要がある場合。あるいは比較的少数だった利用者が、一気に10倍、100倍に増える場合。いずれもアプリケーションの構築・運用には、コンテナ技術の利用が最右翼と言えるからだ。

「だとしても、それは消費者向けのサービスを提供している企業の話。B2B(Business to Business:企業間)の製造業やサービス業には、無縁」と考える向きもあるが、それも正しいとは言えない。消費者や利用者を機器や製品に置き換えれば同じことだからである。何よりもB2C(Business to Consumer:企業対個人)のサービスとB2Bのサービスは今後、互いに連携していく可能性が高い。大半の人やモノ、設備がインターネットに繋がるデジタル化がさらに加速することを考えると、少なくとも「コンテナ技術とは何なのか」を知っておく必要があると言えるだろう。

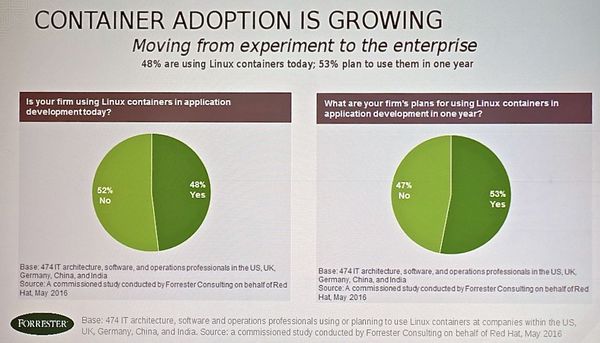

加えてRed Hatによると2016年5月時点の調査において、ITアーキテクチャーやソフトウェア、運用に携わる欧米の専門家474人のうち48%が「自社でコンテナ技術を利用している」と回答。「1年以内に利用する計画」との回答も53%に上った(図1)。Red Hatが委託した調査である点や回答者の選定方法が不明な点は割り引いて考える必要があるが、そうはいっても米有力調査会社であるForrester Researchによる調査である。

図1:欧米企業の半数近くがコンテナを活用すると回答

図1:欧米企業の半数近くがコンテナを活用すると回答拡大画像表示

そこで以下では、2016年6月に開催された「Red Hat Summit 2016」における同社の発表を中心に、コンテナ技術の最新事情を見ていく。数あるIT企業の中で最もコンテナ技術に熱心に取り組んでいる1社がRed Hatであり、特に今回のカンファレンスでは新製品の大半がコンテナに関連するものだったからである。

すべてをアジャイルにするコンテナ技術

まずコンテナ技術を簡単に復習しておこう。Red Hatでコンテナ技術を統括するLars Herrmannゼネラルマネジャーは「コンテナは企業ITにアジリティ(俊敏性)もたらす技術であり、クラウドコンピューティングやDevOps(開発と運用の融合)の利点を生かすためのキーテクノロジーだ。2つの側面から考えると理解しやすい」と説明する。

利点の1つは、オンプレミスのサーバーやプライベートクラウド、パブリッククラウドなどIT基盤の違いを超えて、あるいはIT基盤を跨がって、アプリケーションの可搬性を実現すること。VMwareやHyper-Vのようなサーバー仮想化技術による可搬性と異なり、UNIX系OSであるSolarisやLinuxなどに備わる区画化の仕組みを使うので、非常にコンパクトかつ軽量で済むのが特徴である。しかも単に可搬というだけではない。例えばオンプミスのサーバーで性能が不足した時、同じコンテナをクラウドで動かすなどスケールアウトが容易になる利点もある。

もう1つの利点は、軽量さを生かした部品化と再利用。アプリケーションを構成する様々な機能をコンテナの形で実装し、コンテナを組み合わせて全体を開発するアプローチだ。ネット上にあるコンテナ(部品)を利用できるし、機能を変更する場合には該当するコンテナだけを変更すれば済むので、変更や拡張が容易になる。コンテナと言うより“レゴ・ブロック”と表現する方がイメージしやすいかも知れない。どちらかというとこちらが本命で、“マイクロサービス・アーキテクチャー”と呼ばれる考え方の実装技術に位置づけられる。

多少の重複を承知の上でまとめると、(1)サーバーやクラウドサービスなどIT基盤(IT資源)のことを考える必要がなく、必要な時には必要なだけ資源を調達できる=性能を自在に高められ、ハードウェア障害にも強い、(2)アプリケーションを改良・更新する場合に一部の変更だけで済むので、アジリティ(俊敏性)を向上できる、(3)部品として流通するコンテナが増えれば開発期間を短く、またコストも低減できる、といったところになる。ホワイトハーストCEOが「エキサイトする」のも当然だろう。

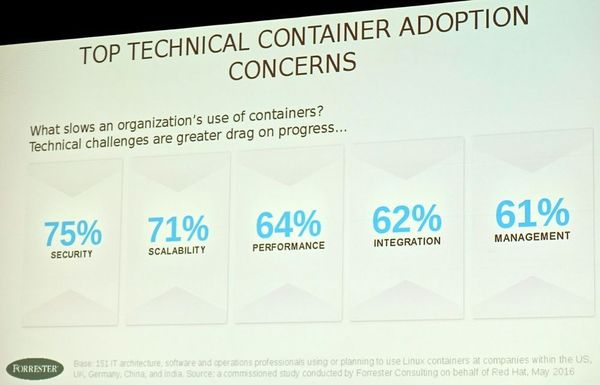

とはいえ、これらは今のところ理論上の話。社会学者であるエベレット M. ロジャースのイノベーター理論(注1)を範にとれば、現在はイノベーターに加えてアーリーアダプターの一部が取り組み始めた段階に過ぎない。コンテナ技術をアーリーマジョリティやレイトマジョリティに拡大するには、越えるべきハードルが少なくない。コンテナに関わる開発・実行環境の普及と取り組み事例の蓄積、コンテナアプリケーションの運用管理手段の確立、あるいはコンテナに関わるセキュリティの確保などである(図2)。

注1:イノベーター理論は、新たな製品を採用するタイミングが早い消費者から順に、イノベーター(革新者)、アーリーアダプター(初期採用者)、アーリーマジョリティ(前期追随者)、レイトマジョリティ(後期追随者)、ラガード(遅滞者)の5タイプに分類する理論。米スタンフォード大学教授で社会学者のエベレット M. ロジャース(Everett M. Rogers)が1962年の著書『Diffusion of innovations』(イノベーション普及学)の中で提唱した。

図2:コンテナの普及を阻む課題

図2:コンテナの普及を阻む課題拡大画像表示

このうち例えばコンテナの開発・実行環境は、Red Hatがコンテナに特化したPaaS(Platform as s Service)である「Red Hat OpenShift Enterprise 3.0」をリリース済み。しかしPaaS用のソフトウェアとしては米Pivotalの「Cloud Foundry」が多くのITベンダーの支持を得ている。イノベーター群に属する企業はともかく、アーリーマジョリティあるいはアーリーアダプターにとっても、コンテナ特化型のPaaSを採用する決断は容易ではない。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 次へ >

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-