日本初のデジタルバンクである「みんなの銀行」では、データドリブン経営を通じ顧客体験の向上と新たなビジネス創出を目指しデータマネジメントを推し進めている。全社を通じて積極的にデータ活用できる環境を整えるため、みんなの銀行はどのような施策を展開してきたのか。2025年3月7日に開催された「データマネジメント2025」(主催:日本データマネジメント・コンソーシアム〈JDMC〉、インプレス)のセッションでは、みんなの銀行の本嶋大嗣氏が同社の取り組みを紹介。また、その取り組みをサポートしたNTTデータ バリュー・エンジニアの田村英樹氏が、伴走支援のほか、短期間でプロジェクトを推進するためのポイントについて解説した。

提供:株式会社NTTデータ バリュー・エンジニア

データの急増をきっかけにデータマネジメントに取り組む

ふくおかフィナンシャルグループ傘下のデジタルバンクとして、2021年5月から事業をスタートしたみんなの銀行。2021年5月28日に「みんなの銀行アプリ」の提供を開始して以来、追加機能のリリース、そして利用者、経過日数も増えるとともに、社内に蓄積されるデータも増加の一途を辿ってきた。

株式会社みんなの銀行 / ゼロバンク・デザインファクトリー株式会社 Architecture Division DWH Group グループリーダーの本嶋大嗣氏は、「みんなの銀行にとって、データは事業の肝になるものだ。“みんなの『声』をカタチにする” “みんなの『いちばん』を届ける” “みんなの『暮らし』に溶け込む” という3つのサービスコンセプトの実現には、データ活用が不可欠である。事実、データは業務プロセス・意思決定プロセスの改善、業務効率化、サービス改善、マーケティング施策等あらゆる施策のベースとなっている」と強調する。

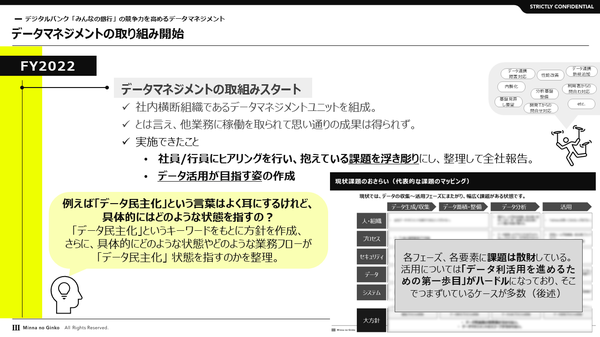

そうした背景から、同社は2022年に本格的なデータ活用に向け、データマネジメントの取り組みからスタート。全社横断型の組織であるデータマネジメントユニットを発足させる(図1)。

「メンバーが兼業であったこともあり、期待したような成果を得られなかったものの、全行員へのヒアリングを通じて現状の課題を整理することができた。例えば、いわゆる“データの民主化”を推進していくにあたり、それぞれの行員の業務フローに則りながら定義づけを行い、具体的なイメージを持ってもらえるよう努めた」(本嶋氏)。

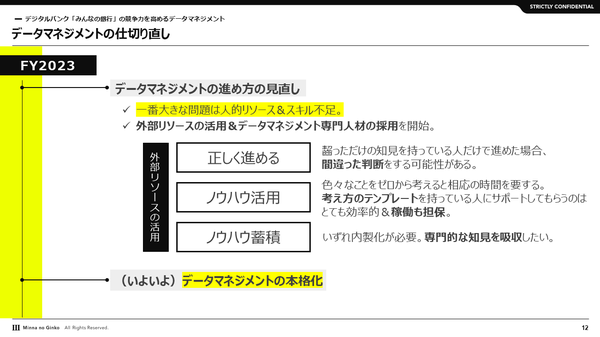

続く2023年度では、前年度の反省を基にデータマネジメント推進の方策について、見直しを実施。特に大きな問題となっていたのが、人的リソース、およびスキルの不足だった。そのために、外部リソースの活用に加え、データマネジメント人材の採用を開始。これにより、『データ活用を正しく進めること』『専門人材のノウハウの活用』『データ活用におけるノウハウの蓄積』を実現しようと考えた(図2)

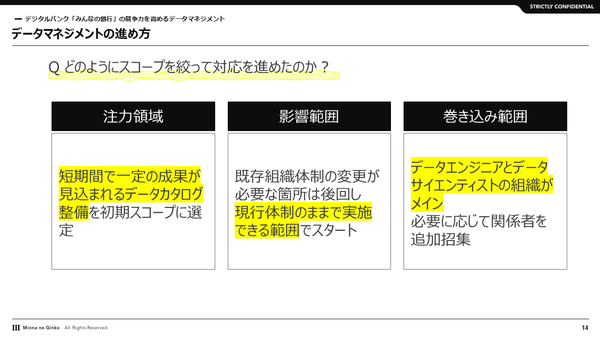

データマネジメントの取り組みを再スタートさせるにあたって定めた方針が、「対象領域を絞り込み、短期間で成果を出しながらプロジェクトを進めていく」というものだ。具体的な対象領域となったのが、「注力領域」「影響範囲」「巻き込み範囲」である(図3)。

図3:データマネジメントの進め方

図3:データマネジメントの進め方拡大画像表示

「例えば、影響範囲についてはデータマネジメントの推進に向けて既存組織体制に大がかりな変更を行おうとすると、その整理だけで多くの時間を要してしまうなど、プロジェクトを円滑に進められなくなってしまう。そこで、当時の組織体制のままで実施できる範囲にスコープを絞ることにした。一方、データエンジニアとデータサイエンティストの組織がメインでプロジェクトを進めていきながらも、必要に応じて関係者を招集するような体制も整備した」と本嶋氏は説明する。

データカタログ/データガバナンスの整備に着手

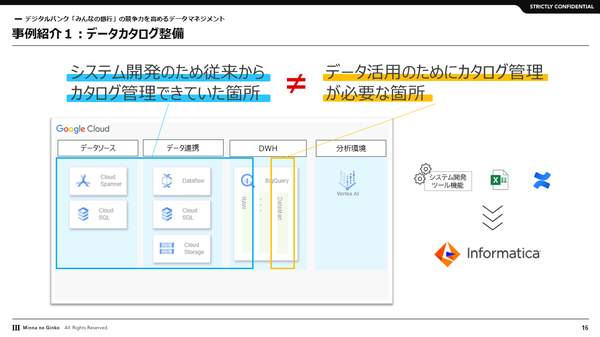

データマネジメントの推進に向け、改めて体制の見直しを図ったみんなの銀行は、具体的な取り組みに着手。その1つが、データカタログの整備である。

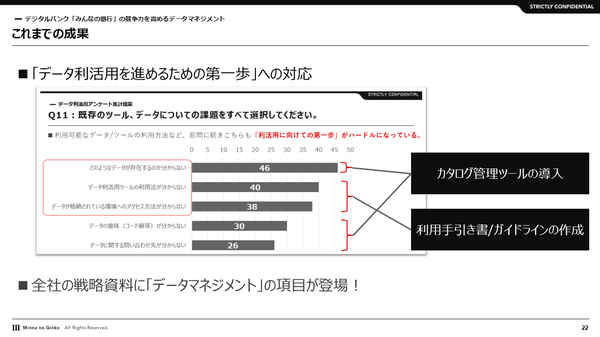

「これまでもシステム開発に向けたデータカタログの整備は行っていたが、必ずしも分析者が利用するデータカタログと一致するものではなかった。また、利用するツールもバラバラで、管理項目も統一されていなかったため、データカタログ管理ツールを導入、一本化を図った(図4)」(本嶋氏)。

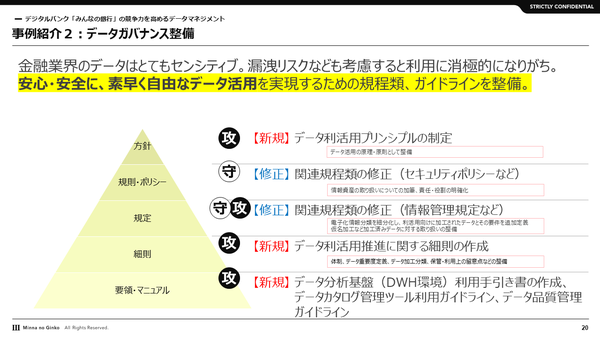

続いて、本嶋氏は同社の取り組み例としてデータガバナンスの整備を紹介した。データ分析環境においては個人情報などのセンシティブなデータを扱うことも少なくない。その際にきちんとルールを定めて運用を行っていかなければ情報漏えいのリスクが発生する。そうしたことから、データ活用に消極的になりがちな金融機関も多い。そこで、方針、規則からマニュアル類にいたるまで、複数のルールを整備することで、ガバナンスを確保しながらも、自由にデータ活用を行えるような“攻めと守り”を両立できる体制づくりに努めたという(図5)。

これまで説明してきた取り組みを通じて、データ活用を加速させるための第一歩が踏み出せているという。「また、全社の戦略資料においても『データマネジメント』の項目が記載されるようになるなど、データ活用に関する意識が社内に醸成され始めている」と本嶋氏は語る(図6)。

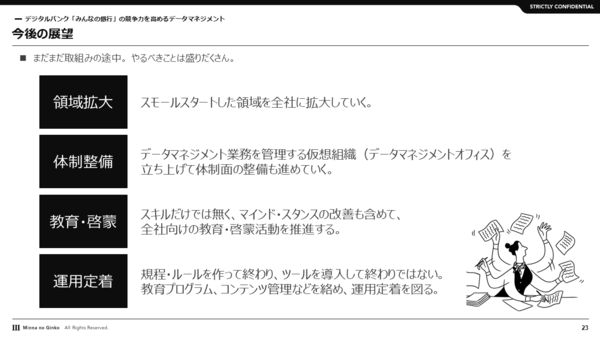

今後、みんなの銀行はさらなるデータ活用に向け、領域の拡大や体制整備、教育・啓蒙、運用定着など、引き続きさまざまな取り組みを進めていく考えだ(図7)。

「これまでの取り組みを振り返り、効果的にプロジェクトを進められたポイントは2つある。1つはスモールスタートで、スコープを見定め着実に成果を出しながら進めることができた。もう1つは体制づくりで、データサイエンティストとデータエンジニアでタッグを組みプロジェクトに臨んだことだ。お互いを起点として両輪で進められたほか、社内の関連組織も巻き込みやすい体制を構築することができた」と本嶋氏は語る。

プロジェクトの成功に不可欠な“火種”と“燃料”

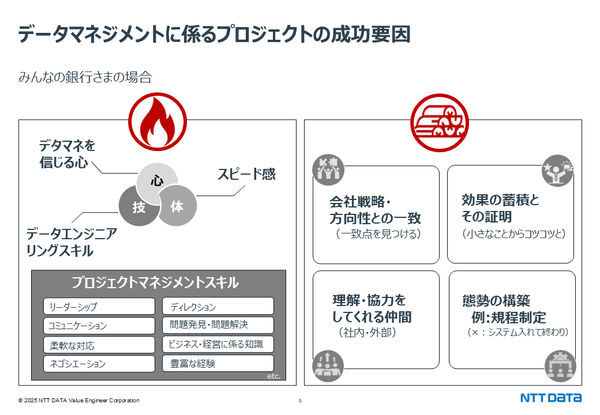

みんなの銀行のデータマネジメント推進をパートナーとしてサポートしてきたのがNTTデータバリュー・エンジニアである。同社のデータマネジメント事業本部 部長の田村英樹氏は、「データマネジメントプロジェクトを成功に導く要因は大きく2つある。それは“火種”、すなわち推進者の熱量と、周りを巻き込みながらプロジェクトの炎を燃やし続けるための、“燃料”である」と訴える。

「みんなの銀行の場合、本嶋さんが強い“火種”となり、かつ、様々な打ち手を次々に講じることで周りを巻き込みながらプロジェクトを進めてきたことが、成功要因となっている(図8)」(田村氏)。

その一方で、田村氏は、火種が十分ではなく、かつ燃料も十分に投下できなかったため、頓挫してしまったプロジェクトも数多く見てきたという。

「推進者がデータマネジメントを信じきれていない、あるいはスキルが十分ではない等、火種が弱いケースがあるほか、先行してデータマネジメントツールの導入したことで予算や人員が枯渇したり、担当役員の変更に伴い方針が変更したりするなど、追加燃料を投じることができなくなり、プロジェクトが中断してしまったケースは少なくない」(田村氏)。

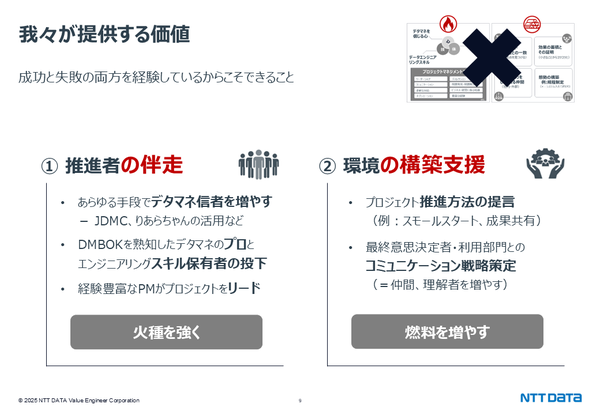

成功事例だけでなく、このような失敗事例も経験しているNTTデータ バリュー・エンジニアだからこそ、提供できる価値があると田村氏は強調する。「私たちは火種を強くするための推進者に対する伴走支援と、燃料を増やすための環境の構築支援を提供しています(図9)」(田村氏)。

図9:NTTデータ バリュー・エンジニアが提供する価値

図9:NTTデータ バリュー・エンジニアが提供する価値拡大画像表示

セッションの終盤では、田村氏が質問を投げかけながら、本嶋氏が今回のプロジェクトを振り返った。はじめに田村氏は、本嶋氏が今回のプロジェクトの成功に不可欠だった「データマネジメントの力を信じる」ようになった経緯について聞いた。

本嶋氏によれば、SIerに在籍していた当時、データマネジメントを行わなかった際の“怖さ”を痛感した出来事があったという。「データを正しく管理できておらず、誤った情報をもとに経営判断したことで、大きな手戻りを発生させた案件を目の当たりにした。その時に、データの力を悪い意味で知った。また、プロジェクトも最終的に頓挫してしまった」(本嶋氏)。そのことからデータマネジメントの重要性を強く感じるようになった。

続いて、データマネジメントプロジェクトを推進していくための環境づくりについてどのような工夫を行ったのかという質問がされた。本嶋氏は「当初は組織・人員を巻き込みすぎて、当事者意識の醸成が難しくなってしまった。その反省をもとに、スモールスタートでプロジェクトを進めるように方向転換し、定期的に経営層に報告を行うなど、社内に少しずつ取り組みを浸透させていくようにした」と述べた。

最後に田村氏は、来場した聴講者に向け、データマネジメントの取り組みに関して、次のようにアドバイスを述べた。

「今や、データマネジメントの取り組みに反対する企業の経営層はいないと思われる。しかし、取り組みを推進していくにあたり、具体的なイメージを持っている経営者は多くないだろう。したがって、データマネジメントプロジェクトを着実に遂行していくためには、現状に対して課題感を抱えている人が先導し、かつ、現場からの声を吸い上げながら進めていく必要がある。そして、その取り組みを始めるのは早ければ早いほど良い」(田村氏)。

●お問い合わせ先

株式会社NTTデータ バリュー・エンジニア

- 食品・消費財業界の共通課題が「店舗周りの断絶の壁」─“MDM×データサービス”が打開の鍵に(2025/08/13)

- 生成AI時代のデータ急増への“処方箋”。容量、電力効率、運用問題を抜本解消可能なストレージとは?(2025/06/09)

- 既存データから新たな示唆を得る─エンタープライズ企業の先進事例に見るAI SaaSのインパクト(2025/06/02)

- タクシーアプリ「GO」のデータ活用と、Google Cloudが目指す生成AIデータエージェントを解説(2025/05/22)

- AIに真の力を発揮させるデータ活用に不可欠な「ビジネスメタデータ」の意義と整備法(2025/05/09)

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-