[市場動向]

「データエンジニアリング料金積算」の新方針から読み解く、データの本質的価値

2025年7月10日(木)奥平 等(ITジャーナリスト/コンセプト・プランナー)

日本データ・エンジニアリング協会(JDEA)が「データ・エンジニアリング料金積算のための資料」を策定・公表している。そのねらいは、データセントリックの時代に、いっそう重要性を増しているデータ生成業務の領域において、発注者側と受注者側の合意形成を図ることにある。過日の報道関係者向け説明会の内容から、同協会が打ち出した、データ生成業務の対価の適正な測り方を示した料金積算の新しい指針から、今日、企業・組織や行政が扱うデータの本質的価値について読み解いてみたい。

デジタルトランスフォーメーション(DX)や社会課題の解決を推し進めていくためには、既存のアルゴリズムやモデルに偏重することなく、データを中心に置いたデータセントリック(Data Centric)なアプローチが不可欠なファクターとなるが、そこで求められるアウトプットはインプットデータに依存している。

その意味で、データ発生源に最も近い位置にいる一般社団法人 日本データ・エンジニアリング協会(JDEA)が策定・公開した「データ・エンジニアリング料金積算のための資料 令和7(2025)年度版」(以下、料金積算資料)には、データセントリック社会に向かう中での明と暗が内包されている。2025年3月に開かれた説明会では、理事の1人が「この発表は、日本のデータをどうするかという問題提起でもあります」と語った。以下、その意味を検証すると共に、データエンジニアリングの今日あるべき姿を俯瞰してみたい。

データの概念と実務に大きなギャップ

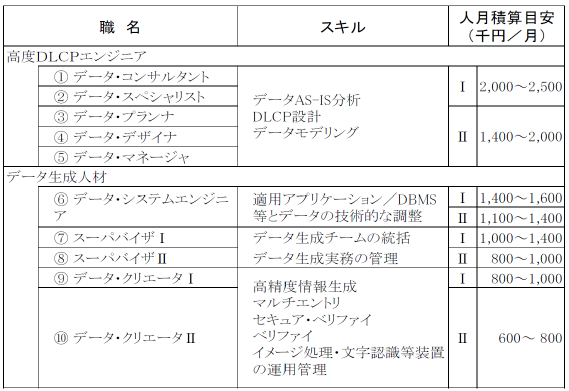

料金積算資料のタイトルにもあるように、その発表の趣旨はデータ生成・運用・管理に関わる受託事業における「料金積算」のベースを文字単価から人月単価へ改めたことだ。具体的にはデータに関わる現場の職位を表1のように分類し、人月積算目安を設定している。

表1:データエンジニアの職名・スキル・人月積算目安(出典:JDEA「データ・エンジニアリング料金積算のための資料 令和7〈2025〉年度版」)

表1:データエンジニアの職名・スキル・人月積算目安(出典:JDEA「データ・エンジニアリング料金積算のための資料 令和7〈2025〉年度版」)拡大画像表示

ここで注視すべきは、その経緯・背景にある。JDEAでは2022年4月に「デジタル社会・経済に向けたTrusted Dataのための指針 Ver.1」、2026年6月に「Trusted Dataの価値評価手法 Ver.2」を公開している。これらの論点を支えているのが「データCRUD」という概念だ。これは、「Create(生成)→Read(読み取り)→Update(更新)→Delete(削除)というライフサイクルの流れに沿って、それぞれデータ品質階層が存在するというものである。当然、そこでは各階層、もしくは階層をまたいで、より高度で専門性を持ったデータエンジニアが求められる。

とはいえ、実際にはその「概念」と「実務」において大きなギャップが生じている。マイナンバーカードの配布・普及にまつわるトラブルがその象徴で、さまざまな事例で多くのインシデント発生を見ている。このギャップを解消するためには、発注者側のデータへの理解・認識と、受注者側のスキル向上の2つが両輪となる。今回の積算料金の改訂は、発注者と受注者が新たなリレーションを構築していくための布石でもあるのだ。

料金積算資料の策定・公開にあたって、JDEAでは「活性化委員会」を中心に会員各社の現場を調査し、データCRUDの業務分析を実施している。

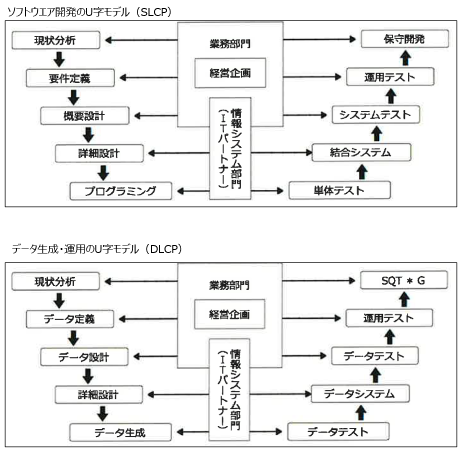

そこで判明したのは、ソフトウェア開発工程におけるSLCP(Software Life Cycle Process)と同様、データにおいても「U字モデル」(注1)が存在するということ。そこで、JDEAは、データの生成から廃棄までのプロセスを「DLCP(Data Life Cycle Process)と位置づけ、DLCPの機能設定、DLCP人材の体系化、データエンジニアリングサービスの体系化についての議論を進めている。

注1:ソフトウェア開発におけるU字モデルとは、V字モデルをベースに、一部の工程を自動化することで、開発プロセスを効率化しようとするモデルのこと。V字モデルは、要件定義から始まり、設計、実装、テストと進むにつれて、開発フェーズとテストフェーズがV字型に対応する形で進む。一方、U字モデルでは、V字モデルの中の詳細設計から単体テストまでの工程をツールによる自動化によって省略することを指向する。

JDEAでは、データエンジニアリングへのアプローチにおいて、上述のDLCPに加えて、データ階層(Trust/Clean/Verifiable/Garbage,etc)、そして、「SQT*G(Security & Safety/Quality/Trust×Governance)」と呼ぶモデルも策定している。SQT*Gは字句のとおり、データのセキュリティと安全性、品質、信頼性を、ガバナンスをもって担保するという概念だ。

ソフトウェア開発プロジェクトでは、システムやアプリケーションの開発・構築後、機能追加や改修などのマイナーチェンジはあるものの、基本的に一定期間使い続けられる。一方、データは、分析結果に基づく意思決定支援、KPI管理、AIによる将来予測など、2次・3次利用を含めて変化しながらの活用が求められる。そのためには、収集・生成から削除・廃棄に至るライフサイクルを一貫したプロセスとして捉えるDLCPの視点が重要になる(図1)。

図1:SLCPとDLCP(出典:JDEA)

図1:SLCPとDLCP(出典:JDEA)拡大画像表示

しかしながら、「データの確からしさ」については、これまでデータ生成(データ発生源)に焦点を当てた捉え方しかなされてこなかった。データ生成に関わる業務において、長年にわたって「文字単価」が慣行になっている。その背景は一様ではないが、1つにこのような認識がなされ続けてきたことがある。

そこで、DLCPプロセスを踏まえた「現状分析」を実施するとともに、「運用テスト」に移行する段階で、SQT*Gに基づき運用後のサイクルまでをカバーしていく。それを実現するために、料金積算のベースを「人月単価」に移行する必要がある、というのが、料金積算資料で示したJDEAの主張である。

実際、活性化委員会の業務分析調査では、JDEA会員企業の業務領域は入力だけでなく、データベースの設計・構築、マスターデータ整備、データクレンジングなど、企業・組織のデータマネジメント領域へと広がりつつあるのを確認しているという。そこで、データエンジニアリングの業務を、組織におけるデータ活用の状況も踏まえて見直し、発注側・受注側の双方でデータの取り扱い方の適正化を図る。そこから、データセントリック社会のあるべき姿を追求していくという方向が定まったわけだ。

●Next:「3階層のデータ品質」が示す「データの確からしさ」の問題

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-