製造業におけるDX推進は世界的な課題だが、欧米式のアプローチをそのまま日本企業に適用しても成功は難しい。2025年3月7日に開催された「データマネジメント2025」(主催:日本データマネジメント・コンソーシアム〈JDMC〉、インプレス)において、マクニカのデジタルインダストリー事業部 エバンジェリストである阿部幸太氏は、350件以上のDXプロジェクト経験や国内外の研究者・実践者との対話を通じて得た知見を軸に、日本の製造業の強みを活かした独自のDX戦略を提唱した。

提供:株式会社マクニカ

写真1:マクニカ デジタルインダストリー事業部 エバンジェリストの阿部幸太氏

写真1:マクニカ デジタルインダストリー事業部 エバンジェリストの阿部幸太氏欧米型と日本型の違い─文化的差異を認識する

阿部氏は講演の冒頭で、約30年にわたる製造業支援の経験に触れながら、欧米と日本の製造業における行動様式の根本的な違いを指摘した。「トップの意思決定が強い欧米と、現場の改善などの意識が強い日本という違いがある。日本では現場の意見が反映されていないと納得しない傾向があり、これは良し悪しではなく、違いとして捉えるべき」と語る。

過去10年間、マクニカではドイツのインダストリー4.0をはじめとする海外の先進事例を日本企業に導入しようと試みてきたが、必ずしもすべてが成功したわけではないという。阿部氏はその理由について「欧米的なやり方を日本にインストールしようとすると、現場の反発があってうまくいかないことが多かった。その背景には、業務プロセスの捉え方の違いがある」と述べる。

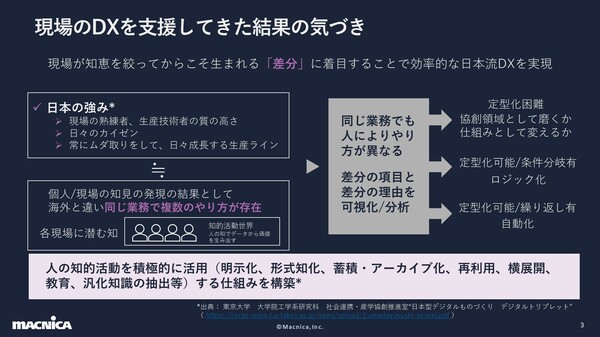

従来、日本企業では、同じ業務でも実施方法にばらつきがあり、非効率と見なされがちだった。しかし、阿部氏が気づいたのは、この「差分」こそが貴重な資産である可能性だった。阿部氏は「とある研究者から『差分を何で悪いものとして捉えるのですか』と問われ、目から鱗が落ちた。差分は工夫や改善、経験から来たやり方の違いであり、将来の発展のための資産として見るべきではないか」と話す(図1)。

図1:人の知的活動を積極的に定型化していく

図1:人の知的活動を積極的に定型化していく拡大画像表示

この気づきをもとに差分が生じる理由を分析すると、3つのパターンが見えてきたという。1つ目は、定型化が可能で繰り返しの多い作業であり、自動化が適している。2つ目は、定型化できるものの条件分岐が多く、ロジック化による対応が求められる。3つ目は、定型化が難しく、競争領域として磨くか、仕組みを変えることで対応する必要がある。この分類をもとに、システム化の可否や必要性を見極めることが、現場でのシステムの成否を左右する。

熟練者の業務をシステム化することで質を高める

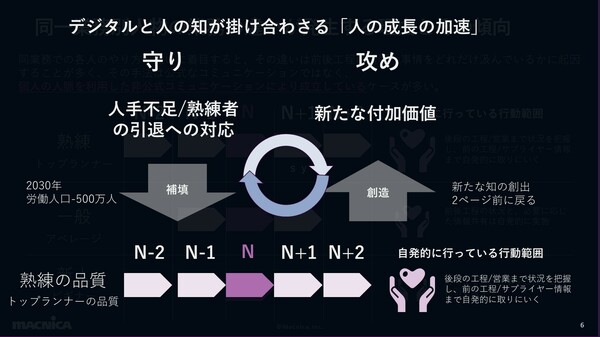

阿部氏は、同じ業務でも熟練者と新人では情報の取得範囲に大きな違いがあることを示した。熟練者(トップランナー)は、自分の担当業務(N)だけでなく、前工程(N-1)や後工程(N+1)、さらには2つ前後の工程(N-2、N+2)までの情報を自発的に収集し、業務に活かしている。一方、一般的な社員(アベレージ)は前後1工程の情報を把握する程度で、新人(ビギナー)は自分の業務に集中する傾向がある。

「例えば、熟練者が大型製造装置を組み立てる工程を担当している場合、どの顧客でどの商談が進行中か、設計変更がどこで入りそうかといった情報を営業から先回りして入手し、外注先の受注状況や実力を考慮して納期を予測する」(阿部氏)

この行動パターンについて欧米の専門家と議論した際、興味深い反応があった。新人のように『自分の業務ができればそれでいいのではないか』と言われることもあった。その一方で、彼らのデジタルスレッド(エンジニアリングチェーン/サプライチェーンの一貫したデータ連携)の取り組みも、結局は前後の業務プロセスの情報を反映させるという同じゴールを目指している。日本ではアナログで前後工程の情報連携により業務を最適化していると指摘された。日本ではデジタルデータがなくても、人が自発的に情報を取得し、業務の流れをつなげている。

この熟練者の行動パターンをデジタル的に支援し、その知見をシステム化することで、熟練者レベルの業務品質を新人でも実現できるようになる。さらに重要なのは、これによって熟練者がさらに新しい価値創造に取り組むことができるという好循環が期待できる点だ(図2)。阿部氏は「本当はやりたかったが、時間がなくてできなかったことが無数にある。システム化によって余裕が生まれれば、新たな改善の機会が広がり、サイクルが回っていく。これこそが日本流のDXであり、海外にはない強みになる」と語る。

図2:熟練者が自発的に行ってきた行動をデジタルシステムに取り入れる

図2:熟練者が自発的に行ってきた行動をデジタルシステムに取り入れる拡大画像表示

しかし、この考えに対してある大学の学生から「やりがい搾取につながるのではないか」という指摘があった。熟練者のノウハウを業務に組み込み、業務効率が向上したとしても、その熟練者自身の評価がどうなるのかを考慮する必要があるというのだ。特に終身雇用が崩壊した現在、新しい評価制度の構築が求められる。

日本のDXは独自の強みを持つ──変革の鍵は好循環の創出

いかに技術が優れていても、人の気持ちを動かさなければDXは成功しない。阿部氏は、ロート製薬のDX成功事例を紹介した。同社は、部門間で点在する情報管理の負担や、業務改革の難しさといった課題を抱えていたが、現場主導で経営層を巻き込み、部門をまたいだデータ連携を実現した。

「部門間の連携では軋轢が生じやすいが、ロート製薬では部門の関係が良好で、マーケティング、営業、生産管理、生産技術、製造のリーダーたちが議論を重ね、部門をまたいで共有が必要な情報、共有のタイミングや方法を模索しながら、ITやソフト開発のバックグラウンドがないメンバーが中心となり、アジャイル開発で部門連携させるアプリを作り上げた点が印象的だった」(阿部氏)

部門間のデータ連携を通じた業務改善において、日本企業はどのように考え、取り組むべきかが問われる。阿部氏は「現場の従業員や経営層が日々積み重ねてきた知的な業務を、どのようにシステム化するかに向き合うことで、単なるデジタル化にとどまらず、新たな価値を生み出す好循環を生み出せる。システム化によって生まれた時間を活用し、新たな改善を加えることで、さらなる効率化と発展が可能になる」と語る。

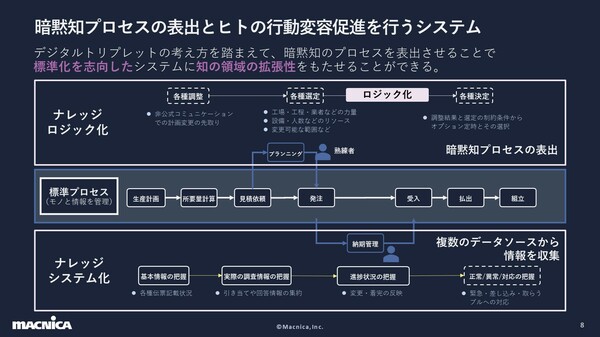

熟練者と新人、習熟度が違えば業務の進め方にも差分がある。企業はその違いを資産として捉え、なぜ生じるのかを分析し、その知見をシステムに拡張性をもって取り込み続ける仕組みを作ることが重要だ(図3)。「デジタルデータを活用した業務改革を進めるうえで、リーダー層がこうした視点を持つだけで、成果につながる取り組みが大幅に増えるはずだ」と阿部氏は指摘する。

図3:標準化を志向するシステムの中に暗黙知の領域を持たせる

図3:標準化を志向するシステムの中に暗黙知の領域を持たせる拡大画像表示

講演の終盤で阿部氏は、海外から見た日本の現状として、2000年以降のGDP成長率の低さや、OECD加盟国の中で最長の労働時間、先進国の中で低い給与水準などの指標を示したが、それを単純な悲観論とは捉えていない。

「労働時間の長さやGDPの伸び悩み、給与水準の低さなど、日本が遅れているというデータはよく目にする。しかし、海外の専門家と話すと、必ずしもそうではないという意見もある。例えば、社会の治安や生活の質など、数値に表れない強みが日本にはある。それに気づかずにいると、日本が遅れていると決めつけてしまいがちだが、実際には日本の強みを理解した上で、海外は積極的に学び、新しいSaaSなどを取り入れようとしている。我々はまだ遅れてはいないが、安心している暇はない」と警鐘を鳴らす。

さらに、日本企業の「事例を取り入れる文化」についても触れた。「海外では事例はリクルートのために活用されるが、日本では事例を参考にし、それを自分たちのやり方にアレンジしてより良くしようとする文化がある。この姿勢こそ、日本の強みだ。最初は遅いかもしれないが、現場に知見が蓄積され、全体が動き出せば、最終的には日本のほうが速く進化できるはずだ」と述べ、日本企業の可能性を強調した。

最後に阿部氏は、「日本の制度や企業文化を活かしながら、企業変革を進めていくことが重要だ。皆様とともに、新たな変革に挑戦していきたい」と呼びかけた。

●お問い合わせ先

株式会社マクニカ

- 食品・消費財業界の共通課題が「店舗周りの断絶の壁」─“MDM×データサービス”が打開の鍵に(2025/08/13)

- 生成AI時代のデータ急増への“処方箋”。容量、電力効率、運用問題を抜本解消可能なストレージとは?(2025/06/09)

- 既存データから新たな示唆を得る─エンタープライズ企業の先進事例に見るAI SaaSのインパクト(2025/06/02)

- タクシーアプリ「GO」のデータ活用と、Google Cloudが目指す生成AIデータエージェントを解説(2025/05/22)

- AIに真の力を発揮させるデータ活用に不可欠な「ビジネスメタデータ」の意義と整備法(2025/05/09)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-