AIエージェントが企業・組織の中で“デジタルな同僚”となる時代が到来している。向こう数年で数十億規模のエージェントがビジネスに組み込まれるという予測がある一方で、サイバー攻撃者の側もAIを武器として攻撃を高度化させ、脅威が実害を生むスピードは加速する一方だ。そんな中、マイクロソフトはどのような戦略と製品で、AI Readyな企業セキュリティを支援するのか。2025年9月24日に開催された「Microsoft Digital Trust Summit 2025 Online」のキーノートに、マイクロソフト コーポレーションMicrosoft Security部門CVP(Corporate Vice President)のVasu Jakkal氏が登壇。同社のセキュリティリーダーが語った内容から、AIエージェント時代のセキュリティ戦略を読み解いてみたい。

提供:日本マイクロソフト株式会社

「人間×AIエージェント」の関係変化と、脅威の急速な拡大

世界中の企業が急速な進化を遂げるAIエージェントに注目している。「私たちは、人類史上最も深遠な革命の入口に立っています」──Microsoft Securityを牽引するVasu Jakkal氏はそう表し、AIエージェントが単なる作業支援ツールを超えた存在になりつつあることを強調する(写真1)。

写真1:マイクロソフト コーポレーションMicrosoft Security部門CVPのVasu Jakkal氏

写真1:マイクロソフト コーポレーションMicrosoft Security部門CVPのVasu Jakkal氏マイクロソフトの予測によれば、今後12~18カ月で82%の企業がAIエージェントを導入し、2028年には13億ものエージェントがビジネスに組み込まれるという。

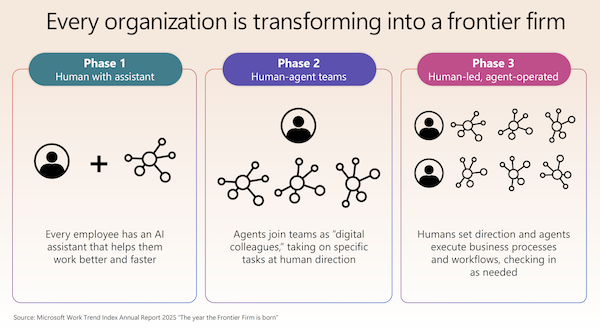

この進化は3つの段階で進行する。第1段階はエージェントが「アシスタント」として機能する現在の状況だ。人間が主導して目標を定義し、エージェントがそれに従って行動する。第2段階では人間が主導してビジネスプロセスやワークフローを定義し「デジタルな同僚」となり、人間とエージェントがチームを組んで協働する。そして第3段階では人間が主導し、「エージェントが自らビジネスプロセスやワークフローを実施し、必要に応じて人間介入」の世界へと移行していく(図1)。

「皆さんはエージェントの採用、配属、退職管理を行い、特定のタスクを割り当てることになります。エージェント同士も協働するようになるでしょう」とJakkal氏はこの先に到来するビジネス現場の様子を示す。AIエージェントがもたらす変化は単なる効率化にとどまらず、企業の組織構造そのものを再定義する可能性を秘めているという。

図1:AI協働による組織の進化プロセス

図1:AI協働による組織の進化プロセス拡大画像表示

しかし、このAI革命はプラス面ばかりではなく、これまでにない急速な脅威の拡大と並行して進行している。マイクロソフトの脅威インテリジェンスが示すデータがその深刻さを如実に物語っている。

例えば、パスワード関連攻撃は1秒あたり4000件から7000件に急増している。より深刻なのは攻撃の速度だ。「以前は攻撃者が組織に侵入してデータにアクセスするまで数週間から数日を要していました。それが今や数分の世界になっています」とJakkal氏は警告する。さらに、脅威アクターの数も爆発的に増加。マイクロソフトが追跡する国家系および金融犯罪系の攻撃組織の数は、年間300から1500へと5倍もの急拡大を見せている。

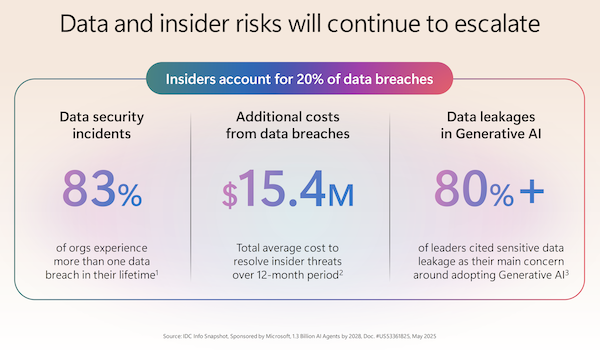

AIの進化に伴って特に深刻化するのが、内部脅威とデータリスクだ。Jakkal氏が提示した統計が、この問題の構造的な深刻さを浮き彫りにしている。

それによると、企業の80%以上が通算で少なくとも1回のデータ侵害を経験し、全データ侵害の20%が内部関係者に起因している。自律的に行動するAIエージェントの台頭により、従業員が無意識にデータ漏洩を引き起こすリスクがさらに高まっており、80%以上の組織がAIエージェントによる「データ過剰共有」や「データ漏洩」を最大の懸念事項として挙げている(図2)。

図2:データリスクと内部者によるリスクは高まり続けている

図2:データリスクと内部者によるリスクは高まり続けている拡大画像表示

背景に、セキュリティエコシステムの複雑化がある。58%の組織は40以上ものセキュリティツールを運用しており、特に大規模組織ではさらに断片化が進んでいる。一方で、これらを整理し、統合管理すべきセキュリティ専門家は世界で470万人も不足しているとされる。

加えて、近年は日本を含めて世界各国の法規制が急増し、組織は複雑な対応を強いられている。AI関連規制だけでも年間100以上が新設され、米IDCによれば毎日250の規制更新が発生している状況だ。

セキュリティを最優先事項とするマイクロソフトの取り組み「SFI」

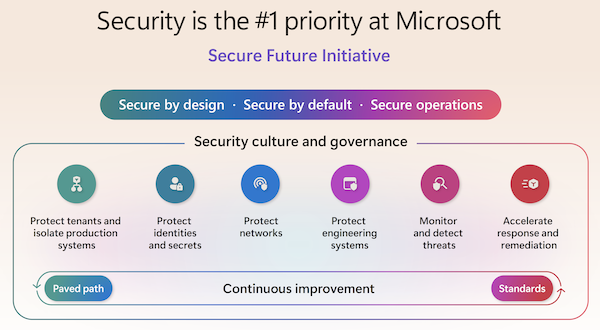

こうしたさまざまな課題を解決すべく、近年のマイクロソフトは、サイバーセキュリティ領域への注力を一層強めている。2023年11月に発表した「Secure Future Initiative(SFI)」は活動の根幹と言える。「セキュリティを最優先事項とする」とCEOのSatya Nadella氏が宣言したこの取り組みは、3万4000人相当のエンジニアを投入する技術業界史上最大のサイバーセキュリティイニシアチブだ。

SFIは、以下の6つの技術的な柱で構成される。①テナント保護と本番システム隔離、②ID・機密情報保護、③ネットワーク保護、④エンジニアリングシステム保護、⑤継続的な脅威監視・検出、⑥迅速な対応・修復である(図3)。

図3:Secure Future Initiativeのコンセプトと構成要素

図3:Secure Future Initiativeのコンセプトと構成要素拡大画像表示

Jakkal氏が強調するのは、SFIが単なる技術イニシアチブではないという点だ。「セキュリティは技術・エンジニアリングの取り組みであると同時に、文化的な取り組みでもあります。セキュリティチームだけの仕事ではなく、関係者全員の責任となります」(同氏)。

SFIは、クラウドエンジニアやソフトウェア開発者だけでなく、マーケティング、財務、人事といった部門を含む全従業員がセキュリティに対する責任を負うという考えに立っている。パフォーマンス評価と報酬制度にもセキュリティ貢献度が反映され、継続的なガバナンス体制が構築されている。

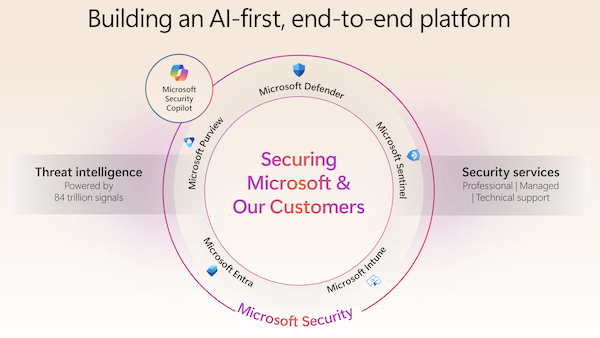

SFIが提示する、セキュリティへの今日あるべき態勢と実践は、組織の情報資産を保護する技術・製品のイノベーションにつながっている。セキュリティ投資の増加により1日84兆のシグナルが蓄積され、これが脅威検出の精度向上をもたらすことになる。その検出精度の向上は「Microsoft Defender」などの脅威検出ツールの性能を高め、結果として顧客側での保護レベルが向上する。そして、顧客がより安全にクラウドやAI技術を採用できるようになり、さらなるシグナル蓄積につながる。こうしたプラスの循環がマイクロソフトの競争優位性を支えているというわけだ。

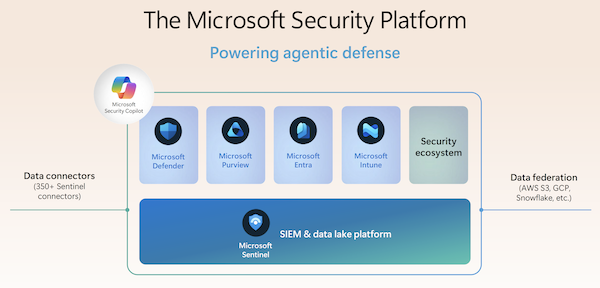

このプラスの循環により強化されたのが、AIファーストをコンセプトにした「End-to-End Security Platform」である「Microsoft Security」だ。脅威検出の「Defender」や、ID/アクセス管理の「Entra」、デバイス管理の「Intune」、データセキュリティの「Purview」、SIEMプラットフォームの「Sentinel」の各製品が統合され、全製品に生成AIの「Microsoft Security Copilot」が組み込まれており利用できる。このプラットフォームに、同社の脅威インテリジェンス、350以上の他社製品との統合を可能にするコネクタなどが組み合わさって、文字どおりの「End-to-End」な防御基盤を提供している(図4)。

図4:AIファーストなエンドツーエンドセキュリティプラットフォーム「Microsoft Security」

図4:AIファーストなエンドツーエンドセキュリティプラットフォーム「Microsoft Security」拡大画像表示

AIエージェント時代のセキュリティへ─4つの重点領域

さまざまな状況を踏まえて組織が取り組む、AIエージェント時代のセキュリティはどうあるべきか。Jakkal氏は、「AIシステム自体の保護と、AIを活用した防御体制の構築という両面のアプローチが必要となります」と述べ、Microsoft Security プラットフォームに備わる製品・機能群に照らして、4つの重点領域を示している。

1. すべての入出力を監視するデータセキュリティ態勢管理

「データ過剰共有や漏洩が発生するなど、データの機密性ラベルが適切でない場合、攻撃者のAIはそのデータを直ちに発見して悪用しようとします。すべてはデータから始まるのです」とJakkal氏。ここでは、Purviewによるデータセキュリティ態勢管理の仕組みが、組織のAI利用状況、アプリケーション使用者、データの入出力を可視化する。リスクのある使用行動や内部脅威、不正なAIアプリ使用をあぶり出すため、ワンクリックでの機密性ラベル付与、データ損失防止ポリシーの設定、インシデント調査機能を提供している。

2. エージェントIDを含めたIDの統合管理

Jakkal氏は、「AIエージェントが組織のデジタル人材になれば、人間と同様にIDが必要になります」と指摘する。「Entra Agent ID」は、AI FoundryやCopilot Studioで開発されたすべてのエージェントにIDが付与される仕組みで、これにより人間のユーザーと同様にエージェントも追跡可能になり、条件付きアクセス、ゼロトラストコントロール下での統合管理が実現される。

3. クラウドセキュリティの包括的保護

開発者が使用するクラウドプラットフォームやAIホスティング環境は攻撃のターゲットとなりやすく、保護が欠かせない。クラウドセキュリティ態勢管理、サーバー、ストレージ、コンテナ、AIサービスを包括したワークロード保護、DevSecOps統合による開発者への警告機能が有用となる。特に注目すべきは「ジェイルブレイク攻撃」への対応だ。悪意のあるユーザーがAIに本来の制約を無視させようと試みるこの攻撃に対し、AIが自動でブロックし、その情報が脅威調査チームに即座に伝達される仕組みの構築が必要となる。

4. AI Readyな脅威防御

一貫したDevSecOpsの安全な運用にあたっては、すべてのフェーズにおいて脅威への迅速な対処が求められる。データセキュリティ態勢管理の下、脅威インテリジェンスを活用した検出・対処、さらには攻撃・侵入後の拡散阻止まで、AIを悪用する攻撃者によって想定されるすべての脅威に備える能力を高めて、磨いていくことになる。

生成AIによる防御の自動化と「チームスポーツ」戦略への期待

攻撃者がAIを武器にする状況下では、防御側もAIによる対抗策が不可欠となっています。攻撃者がAIを攻撃に使っているように、私たちも防御にAIを使う必要があります」とJakkal氏。マイクロソフトは、生成AIを駆使したセキュリティツール「Microsoft Security Copilot Agents」の活用を促している。

Security Copilotは、Microsoft Securityプラットフォームの標準のAIツールとして2024年に一般提供を開始し、今年からAgentsの提供を開始し現時点で11のAgentsを提供している。6つが同社製、5つがサードパーティ製で、これらはDefender、Purview、Entra、Sentinelの各製品と連携して動作し、セキュリティの困難とされる領域の課題に対処する。

ここでJakkal氏が強調したのは、「セキュリティは『チームスポーツ』である」という哲学だ。Microsoft Securityプラットフォームは350以上のコネクタを通じて数百社との統合を実現しており、AWS、Google Cloud、Snowflakeなど他社クラウドとのデータ連携も可能だ(図5)。Jakkal氏は、「顧客にとっての『セキュリティのイージーボタン』を提供しています」と話す。

図5:他社・外部システムとの連携で情報資産を保護するMicrosoft Securityプラットフォーム

図5:他社・外部システムとの連携で情報資産を保護するMicrosoft Securityプラットフォーム拡大画像表示

マイクロソフトは、同プラットフォームがもたらす効果の指標として、侵害リスクを70%削減、ベンダー/製品統合による20%以上のコスト削減、800以上の規制への対応支援を挙げている。顧客の1社、Simplexは、Microsoft Securityの全ポートフォリオを採用し、Microsoft AzureだけでなくAWSやGoogle Cloudも含めた真のエンドツーエンドセキュリティを実現しているという。

最後にJakkal氏は、「今こそ、AIを活用してイノベーションを解き放つ時です。私たちが住みたい、安全だと感じられる世界、テクノロジーが人間の可能性を高め、人類の善のために働く世界を構築する好機なのです。それらの実現に、セキュリティこそが先頭に立つことになるでしょう」と語り、講演を締めくくった。

●お問い合わせ先

日本マイクロソフト株式会社

Microsoft / 生成AI / 脅威インテリジェンス / AIエージェント / DevSecOps / Microsoft Copilot / Microsoft Defender

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-