[Sponsored]

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

2025年7月22日(火)

市場が絶えず変化するなか、業務プロセス変革は一過性ではなく継続的な取り組みとして実施する必要性が高まっている。2025年6月24日開催の「プロセスマイニング コンファレンス 2025 LIVE」(主催:インプレス IT Leaders)に登壇した、NTTデータ イントラマートの長南学氏は「業務の“見える化”で終わらせないDX─可視化から始まる業務プロセス改革のすすめ」と題して、プロセスマイニングをビジネスに組み込みながら、継続的に改善していくことの重要性を訴えた。

提供:株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

業務プロセスを常に改善していく仕組みが必要、それに向けた3つのステップ

パッケージソフトウェア「intra-mart」を開発・販売し、1万400社以上(2025年3月末時点)の企業に導入実績を持つNTTデータ イントラマート。ワークフロー領域で17年連続シェアNo.1(富士キメラ総研調べ)を獲得するほか、近年ではデジタルトランスフォーメーション(DX)で重要性が高まる業務プロセス変革・BPM領域でのサービス、ソリューション提供にも力を入れる。

NTTデータ イントラマート エンタープライズソリューション本部 エンタープライズ営業グループの長南学氏は、「intra-martはシステム開発から運用までを支援するローコード開発プラットフォームです。ワークフロー、システム連携、業務アプリケーション開発など多岐にわたる機能を提供しています」とアピールする。

NTTデータ イントラマート エンタープライズソリューション本部 エンタープライズ営業グループ 長南学氏

NTTデータ イントラマート エンタープライズソリューション本部 エンタープライズ営業グループ 長南学氏intra-martは企業内に存在するさまざまな業務システムを同一のプラットフォーム上に集約し、IT投資の効率化と業務プロセスの最適化・標準化を支援する。なかでも最近では、業務プロセス変革におけるローコード開発プラットフォームとしての利用や、ERP刷新におけるフロントシステムとしての利用が増えているという。

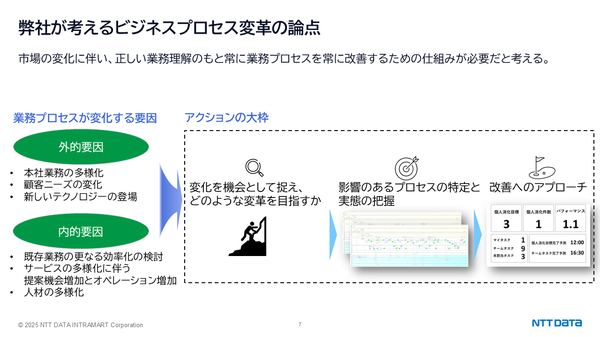

長南氏は、特に近年は外的要因、内的要因によって業務プロセスが大きく変化しており、業務プロセス変革のあり方も変える必要があると指摘する。

例えば、外的要因としては、業務の多様化や顧客ニーズの変化、それに対するビジネスの見直しや新サービスの展開、さらには生成AIなど新しいテクノロジーが業務に与える影響などがある。また、内的要因としては、人材不足などを背景にした業務の効率化、サービスの多様化とオペレーションの変化、多様な人材と仕事をするための業務の見直しなどがある。

「市場の変化にともない、正しい業務理解のもと、常に業務プロセスを改善するための仕組みが必要になっています。そのためには、大きく3つのステップがあります(図1)。1つめは変化を機会として捉え、どのような変革を目指すのかというゴールの設定。2つめは影響のあるプロセスの特定と実態の把握。3つめはそれらを受けてどう改善していくかのアプローチです」(長南氏)

情報伝達や改善策の質に課題があり、全体最適な施策が実施できなくなる

もっとも、こうしたステップがあっても、実際に業務プロセス変革を進める際にはさまざまな課題に直面する。長南氏は、組織構造を、経営層、DX事業部、事業部門(現場部門)という3つの階層に分けたときに、各階層での情報伝達に課題を抱えやすいと指摘する。

「経営層がビジョンを示しても、DX事業部が施策をどういう優先順位で計画、実施していくか悩むケースがあります。また、適切な権限がないために現場の業務に干渉できなかったり、現場が予算を持っているため、DX事業部がアドバイスだけにとどまったりするケースも多いです。さらに、営業部、製造部、経理部など各事業部がそれぞれで施策を進めることで、横串での連携ができないケースもあります。個別最適化し、抜本的な改革案の提案が現場から出てこず、全体最適が進まないのです」(長南氏)

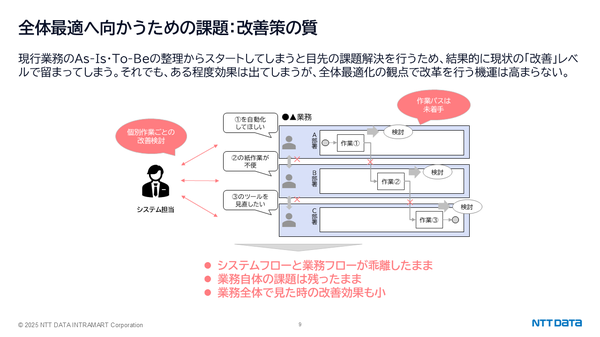

こうした組織面の課題のほかにも、改善策の質が伴わないケースも多い。現行業務のAs-Is、To-Beの整理からスタートしてしまうと、目先の課題解決を行うため、結果的に現状の改善レベルでとどまってしまう。システムフローと業務フローが乖離したまま、業務自体の課題は残ったままのことが多く、ある程度効果は出ていても、業務全体で見たときの改善効果は小さい。全体最適化の観点から改革を行なう機運が高まらないという。

結果、個別最適が頻発することも課題となる。全体感を把握せず目先の課題解決に励んだ結果、特に部門間をまたがるタスクにおいて課題が残ったままになる。

「全体最適に向かおうとしても、ビジネスゴールとの紐付きがない施策が実行され、事業ケイパビリティなどの定量的な情報がまとめられておらず、実態と乖離した施策になってしまいます(図2)」(長南氏)

BPMシステムのデータを活用しプロセスマイニングでプロセスを評価

こうした課題を解決するためにNTTデータ イントラマートが提案するのが、ビジネスゴールと業務プロセスを紐付けることで効果が最大化するようなシステムの構築と、内製化などによる継続的な改善が実施できる体制の構築だ。

業務プロセス変革へのアプローチは次のような3ステップとなる。

- 企業目標やプロジェクト目的の確認:企業の目標やKPI、課題などを整理し、DXプロジェクトの方針を決める

- 業務の可視化改善・内製化支援:目標やKPIに紐付いた業務を選定し、現状業務の流れや課題を抽出・あるべき姿のプロセスを構築する。その後、シミュレーションで定量的な効果を算出し、システムの実装を素早く行う

- 継続的な改善と文化の醸成:実装された業務のデータを分析し、改善のサイクルを回す。分析の後のアクションを自社で行うための要員育成もあわせて行い、業務改善の文化を醸成する

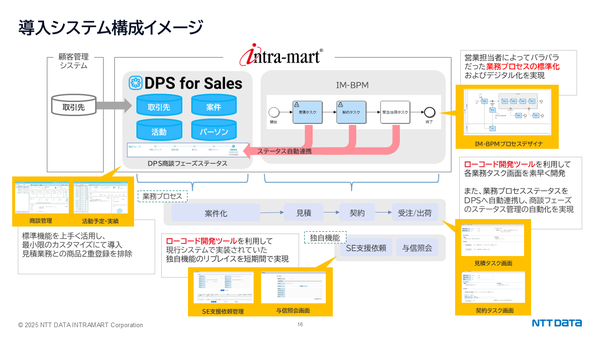

同社が支援した取り組み事例として、コニカミノルタジャパンにおける営業プロセス改革があげられた。

コニカミノルタジャパンでは、「現行SFAシステムの機能が活用できていない」「複数のシステムによる非効率的なオペレーション」などの課題があった。そこで、営業プロセスを改革し、SFAと基幹システムのデータを連携し入力処理を削減、SFAでカバーできない領域をローコード開発ツールで画面開発し、並行して研修も実施してローコード開発を活用した内製化を支援した。

「営業プロセス全体をプロセス設計でデザインし、それを受けてわれわれの製品を活用しながらシステムを構築し、営業プロセス全体の効率化を進めました。そのうえでプロセスマイニングツールでプロセスを評価し、BPMライフサイクルに沿った戦略的な改善活動を実施しました」(長南氏)

ここで1つのポイントになるのが、営業プロセスの各データをintra-mart上に蓄積し、それらのデータをプロセスマイニングで活用してプロセス評価を行うことだ(図3)

正しい業務プロセス理解と組織体制で継続的な改善サイクルを実現する

改善事例①:非効率なワークフローの発見と改善

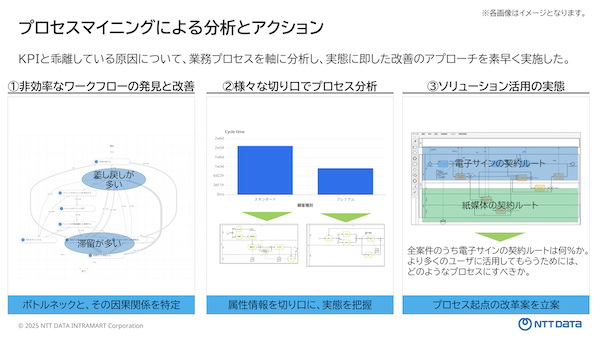

プロセスマイニングによって見つかった改善事例の1つが、非効率なワークフローの発見と改善だ。具体的には、営業担当が見積もり提示の承認を得るワークフローのなかで、営業責任者が承認したにもかかわらず、事務系担当者が差し戻すことで承認されないというケースがあった。

そこで、社内稟議プロセスにおいて非効率になっている原因を解明するためにプロセスマイニングを実施し、承認者の承認順序やワークフローの分岐判断ロジックを調査した。すると、事務系担当者による差し戻しで数十日消費していること、もともとの業務の都合でこうしたフローが作られていることが確認できた。そのうえで再発防止のために効率の良いプロセスに設計し直したところ、社内稟議のスピードは5分の1に短縮したという(図4-①)。

図4:プロセスマイニングによる分析とアクション

図4:プロセスマイニングによる分析とアクション拡大画像表示

改善事例②:見積もりプロセスにおける失注/無効

見積もりプロセスにおける失注/無効のケースについても、見積を提示したまま放置されていたり、フォローされていなかったりするケース、本来受注できたかもしれないのに社内稟議が間に合わずに失注したケースなど、機会損失が発生していた4000件にのぼるプロセスの分析を実施した。

それにより、失注/無効ケースは大きく17パターンに分けられることがわかり、全体の9割以上を占める原因トップ5を分析し、放置されていた原因を追い、中身に介入して次の改善のアプローチにつなげていったという(図4-②)。

「こうした現状把握をしっかり行い、次のアプローチをどうするか定量的に議論していくことが大事です」(長南氏)

改善事例③:電子契約システムの利用率向上

同社では、電子契約システムの利用率が数%にとどまっており、電子サインを利用した契約方法がまったく浸透していなかった。その現状をプロセスマイニングで分析したところ、電子契約をトライしたものの紙契約に変更したケースが多くあることがわかった(図4-③)。

「現場に聞いても『使っている』という回答になりがちですが、データの流れから現状を把握することで、利用率向上の具体的な施策につなげることができます」(長南氏)

最後に長南氏は「継続的に改善を行うためには、正しい業務プロセス理解と組織を含めた体制や仕組みが必要です。プロセスマイニングの技術を使って定量的に議論することで、顧客志向のプロセスへの変更や、データを見ながら意思決定を行うデータ駆動型への移行が実現できます」と述べ、講演を締めくくった。

●お問い合わせ先

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

URL:https://www.intra-mart.jp/

- 「データ理解のためのデータ」準備が成功のカギに─プロセスインテリジェンスが示す生成AI活用の現実解(2025/07/29)

- 「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」(2025/07/24)

NTTデータ イントラマート / intra-mart / BPM / ビジネスプロセス

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-