システム監視の新しいアプローチとして採用が進んでいるオブザーバビリティ。2025年3月7日に開催された「データマネジメント2025」(主催:日本データマネジメント・コンソーシアム〈JDMC〉、インプレス)に三越伊勢丹システム・ソリューションズの齋藤昌紀氏と井上諒氏が登壇。三越伊勢丹グループにおけるDevOpsとオブザーバビリティへの取り組みを紹介した。

提供:株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ

「“館業”から“個客業”へ」の実現に向け、プラットフォームの取り組みを進化

三越伊勢丹グループでシステム全般を担当する三越伊勢丹システム・ソリューションズ(IMS)。システム開発だけでなく、保守運用まで一気通貫で担い、三越伊勢丹グループの目指す姿である「お客さまの暮らしを豊かにする、"特別な"百貨店を中核とした小売グループ」の実現に貢献する。そうしたIMSの取り組みの1つがDevOps/オブザーバビリティだ。

三越伊勢丹システム・ソリューションズ ICTエンジニアサービス部 CCoE第2担当 担当長 齋藤昌紀氏

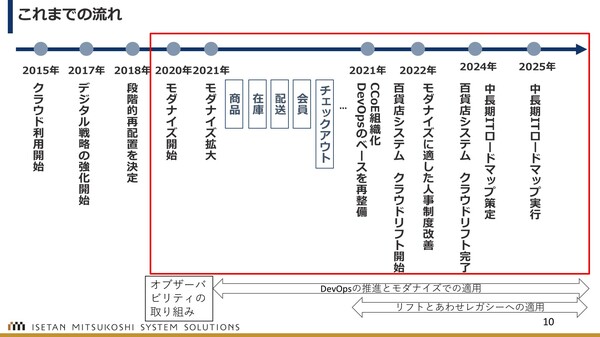

三越伊勢丹システム・ソリューションズ ICTエンジニアサービス部 CCoE第2担当 担当長 齋藤昌紀氏 IMS ICTエンジニアサービス部 CCoE第2担当 担当長の齋藤昌紀氏はまず、IMSが2015年から「Amazon EC2」などAWSクラウドの活用をはじめ、2018年から段階的にモダナイゼーションを進めてきた流れを振り返った(図1)。

「それまではアプリチームとインフラチームが分かれており、運用チームに引き渡して運用する体制でした。しかし、組織が割れてしまうと、スピード感が落ちます。そこで組織を再配置し、オブザーバビリティの前身となる取り組みを進めてきました」(齋藤氏)。

2021年からDevOpsツールや仕組みの標準化を進め、クラウド活用を推進するためにCCoE(Cloud Center of Excellence)も組織した。また、2022年から百貨店システムのクラウドリフトを開始し、2024年までに完了させた。

図1:三越伊勢丹グループにおけるオブザーバビリティの取り組みの流れ

図1:三越伊勢丹グループにおけるオブザーバビリティの取り組みの流れ拡大画像表示

「今後の展望として『“館業”から“個客業”へ』を掲げましたが、課題もありました。個客業を進化させるためにはプラットフォームの確立とサービスの迅速なローンチが必要です。従来からプラットフォームの取り組みは進めてきましたが、よりスピードを上げ、一人ひとりのお客様に対してデータを集約し活用する世界を目指していくことが重要でした。一方で、情報集約やサービス拡充には安定性も重要でした」(齋藤氏)。

そうしたなか取り組みを強化したのがDevOpsとオブザーバビリティだった。

「サービスが乱立すると安定性が損なわれます。オブザーバビリティによる横串で共通的に網羅的に見ていくことで、サービス連携や安定性を確保していくことを目指しました」(齋藤氏)。

オブザーバビリティツールを導入し、テレメトリーデータの活用を進める

そもそもオブザーバビリティとは何であり、何を目指すものなのか。IMS ICTエンジニアサービス部 CCoE第2担当 スペシャリストの井上諒氏はこう説明する。

「オブザーバビリティは可観測性と訳されます。目的はモニタリングデータを可視化、分析し、システムの状態を把握すること。最終的にはサイトやサービスの信頼性向上につなげることを目指します。DevOpsの取り組みを進めていくと、ローンチしたサービスの品質向上と素早い改善ができるようになります。また、開発時の柔軟な対応による成功体験によりモチベーションも向上します。しかし、ローンチしたサービスの品質が悪い、単にスピードが上がっただけでモチベーション向上につながらない事態に陥るケースもあります。そこで重要になるのがオブザーバビリティです」(井上氏)。

三越伊勢丹システム・ソリューションズ ICTエンジニアサービス部 CCoE第2担当 スペシャリスト 井上諒氏

三越伊勢丹システム・ソリューションズ ICTエンジニアサービス部 CCoE第2担当 スペシャリスト 井上諒氏システムの状態をリアルタイムで可視化するオブザーバビリティツールとして「New Relic」を導入。ツールを利用したシステム状況の細かい分析と改善活動の実施に取り組み、質向上の取り組みを効率化し、本来、実現したかったサービス品質の向上やモチベーション向上を目指した(図2)。

図2:オブザーバビリティツールでシステム状況を細かく分析し、改善活動を効率化

図2:オブザーバビリティツールでシステム状況を細かく分析し、改善活動を効率化拡大画像表示

「オブザーバビリティの取り組みで非常に重要になるのがテレメトリーデータです。テレメトリーデータは、ソフトウェアやアプリケーションのパフォーマンス改善や品質向上を目的として収集するユーザーの利用状況データです。サーバーやコンテナへエージェントを導入すると自動でオブザーバビリティツールがテレメトリーデータを収集し、コンソール画面で活用できるようになります」(井上氏)。

テレメトリーデータには大きく4つの種類がある。個別のイベントを記録するテキストレコードのリストであるログ(Logs)、アプリケーション実行時などにキャプチャされる測定数値であるメトリック(Metric)、リクエストがシステム内を移動する際に残す一連の痕跡であるトレース(Trace)、システム注意を要する事象の発生や状態変化を示すイベント(Event)だ。これらを状況に応じて活用していくことになる。

テレメトリーデータをパフォーマンス監視や障害調査、レガシーシステム監視に活用

IMSでは、テレメトリーデータをどう活用しているのか。井上氏は3つの取り組みを紹介した。

1つめは、大規模イベント開催時のリアルタイムのパフォーマンス監視だ。アクセス集中が見込まれるイベント向けにリアルタイムにシステムを横断してモニタリングできるダッシュボードを構築。CPU使用率やレスポンスタイムを把握し、いつ、どこで、どのシステムの状態が不調かをすばやく特定できるようにした。

2つめは、障害時の調査だ。障害発生時にリアルタイムで収集しているテレメトリーデータを利用して調査を行う体制を整えた。トレースとログがトランザクションごとに紐付いているため、調査が行いやすくなった。また、ログをまず見るのではなく、メトリクスを中心とした全体像からのドリルダウンでの調査も可能になった。

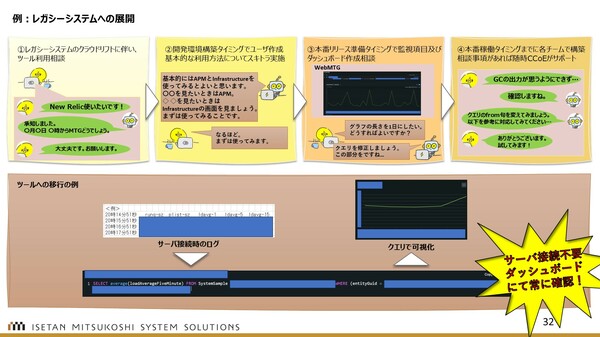

3つめは、レガシーシステムへの展開だ。レガシーシステムのクラウドリフト対応に合わせてエージェントを導入し、システム担当者が自分たちで利用できるようにした。ダッシュボードで見たい指標を簡単にまとめることができ、調査を行う際などにサーバーに接続する回数を減らすこともできた。使い方のレクチャーなどはCCoE主導で実施している(図3)。

「レガシーシステムの運用では、今までサーバーに接続してコマンドを打っていたものが、ダッシュボードでリアルタイムに把握できるようになり、効率化が進みました。レガシーシステムの運用メンバーからも評価されています。ダッシュボードで把握できる指標としては、CPU使用率、ロードアベレージ、ヒープメモリなどです。ダッシュボードにクエリを発行し、自分たちで追加できるようになっています」(井上氏)。

図3:クラウドリフトしたレガシーシステムもダッシュボード上から監視

図3:クラウドリフトしたレガシーシステムもダッシュボード上から監視拡大画像表示

サービス視点で使う人もつくる人も、『三越伊勢丹最高!』と言ってもらいたい

今後の展望については、テレメトリーデータの収集と活用をさらに進めることを挙げた。複数の機能をまたいだシステムでは、データ未収集の対象が存在すると、機能単体のデータのみならず、一連のトランザクションとしてのデータも収集できなくなる。データ収集対象を増加させることで、見える情報は倍増する。

また、オブザーバビリティの取り組みで収集されるデータはシステムサイドの人間のみが活用するものではない。ビジネスサイドの人間にも有効活用できるデータは多くある。ビジネス、システム双方で、それぞれに合ったテレメトリーデータの活用を目指していくという。

そのうえで井上氏は、IMSが目指すオブザーバビリティの取り組みについて、こう述べた。

「自分たちのプロダクトをシステム観点から分析し、開発チームと協力しサービス品質を改善することで、ユーザー満足度の最大化を図っていきます。また、イベントに向けた全体の取り組みの先導やシステム運用環境の負荷の最小限化によって、開発・運用者の満足度の最大化にも取り組んでいます。サービス視点で使う人もつくる人も、『三越伊勢丹最高!』と言ってもらえるように、あらゆる運用に対して、分析、調査、開発、検証を行っていきます」(井上氏)。

最後に井上氏は「DevOps時代は、Opsの分析や取り組みがより良いDevを生みます。IMSではDevOpsやオブザーバビリティについての伴走型サービスも外部に提供しています」と、伊勢丹三越グループの取り組みをもとに、DevOpsやオブザーバビリティの取り組みを支援できることを訴え、講演を締めくくった。

●お問い合わせ先

株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ

- 食品・消費財業界の共通課題が「店舗周りの断絶の壁」─“MDM×データサービス”が打開の鍵に(2025/08/13)

- 生成AI時代のデータ急増への“処方箋”。容量、電力効率、運用問題を抜本解消可能なストレージとは?(2025/06/09)

- 既存データから新たな示唆を得る─エンタープライズ企業の先進事例に見るAI SaaSのインパクト(2025/06/02)

- タクシーアプリ「GO」のデータ活用と、Google Cloudが目指す生成AIデータエージェントを解説(2025/05/22)

- AIに真の力を発揮させるデータ活用に不可欠な「ビジネスメタデータ」の意義と整備法(2025/05/09)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-