[Sponsored]

「データ理解のためのデータ」準備が成功のカギに─プロセスインテリジェンスが示す生成AI活用の現実解

2025年7月29日(火)

生成AIの利用が活発化する一方で、期待した成果が得られない企業も少なくない。その原因の1つが、社内データが「何を意味するか」を生成AIに理解させるための仕組み不足だ。2025年6月24日に開催された「プロセスマイニング コンファレンス 2025 LIVE」(主催:インプレス IT Leaders)に、Celonis バリューエンジニアリング統括本部 統括本部長の森秀之氏が登壇。「生成AI×プロセスインテリジェンス」のベストプラクティスの道筋を解説した。

提供:Celonis株式会社

生成AIの力を引き出すための“プロセスインテリジェンス”

写真1:Celonis株式会社 バリューエンジニアリング統括本部 統括本部長 森秀之氏

写真1:Celonis株式会社 バリューエンジニアリング統括本部 統括本部長 森秀之氏新たなイノベーション創出への期待から、生成AI活用に乗り出す企業は珍しくなくなった。ただし、取り組みの大半はチャットボットや社内文書の検索などのシンプルな用途に限定され、大きな成果獲得に至っていないのが実態だ。

利用部門の意識変革や人材育成の難しさ、データ整備の手間など、原因はいくつも挙げられる。「生成AIのROIは極めて大きい。しかし、意識変革などの課題対応の遅れから、その能力を十分に引き出せていません」と指摘するのは、Celonis バリューエンジニアリング統括本部 統括本部長の森秀之氏だ。

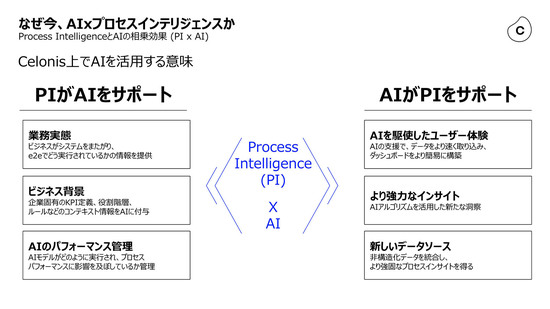

その森氏が推奨する生成AIの活用法が、複雑な業務プロセス全体を継続的に改善する「プロセスインテリジェンス」との組み合わせだ。「AIとプロセスインテリジェンスの相性の良さ」(森氏)が、その理由である(図1)。

図1:プロセスインテリジェンスと生成AIは補完関係にある。では、この流れをどう実現するのか。

図1:プロセスインテリジェンスと生成AIは補完関係にある。では、この流れをどう実現するのか。拡大画像表示

生成AIは非構造化データからの洞察獲得を得意とする一方、「回答精度の向上には生成AIによる企業の業務プロセスやKPI、ルールの深い理解が不可欠」(森氏)だ。対して、プロセスインテリジェンスでは、システムをまたぐプロセス可視化のみならず、AIの正しい判断に必要とされる「コンテキスト」や「構造化データ」の提供も可能だという。

「例えばプロセス分析の測定KPIの『納期遵守率』だけをとっても、企業ごとに定義は異なります。プロセスインテリジェンスを通じて、そうした企業固有の違いを表すビジネスコンテキストの提供が可能となり、生成AIのより深い洞察を支援できます。そして、それがプロセスインテリジェンスの高度化にもつながるのです」(森氏)

“データを理解するためのデータ”の整備法

実践で大いに活用を見込めるのが、独CelonisがSaaS形式で提供しているプロセスインテリジェンスプラットフォーム「Celonis」だ。2011年の同社の創業以来、国内外で1450社を超える採用実績を誇る。

「プロセス最適化」を謳うツールは数多く存在する。その中にあって、Celonisが支持を集め続ける理由の1つがプロセス可視化と把握のための本来的な機能性の高さだ。その一端は、SAPやOracle、Salesforceなど、データの取得先となるシステムとの連携のために用意されているコネクターからも見て取れるだろう。それらにはデータ連携の機能以外に、プロセス内で発生する「顧客」「伝票」などの“オブジェクト”や、「契約」「配送」などの“プロセス”に関する、個々が管理する情報や、互いの関係性に関する構造情報が網羅的に格納されている。

「コネクターの機能を活用することで、データの取捨選択やその後の加工、分析手法の検討といったプロセス分析の“前さばき”を最小限に抑えたプロセス可視化が実現します。結果、そもそもの目的である分析に迅速に乗り出せるわけです」(森氏)

そのうえで、「生成AI×Celonis」における大きな強みが、生成AIがデータを正しく認識するためのデータの豊富さだ。森氏が最初に紹介したのが、過去のプロジェクトでの知見の蓄積を基に開発され、前述の構造情報の整備にも活用されている「ナレッジベース」と「データモデル」である。データの理解に不可欠なこれらの貴重な“資産”を即座に入手できる意義は決して小さくない。

生成AIで“正答”を得る具体的なアプローチ

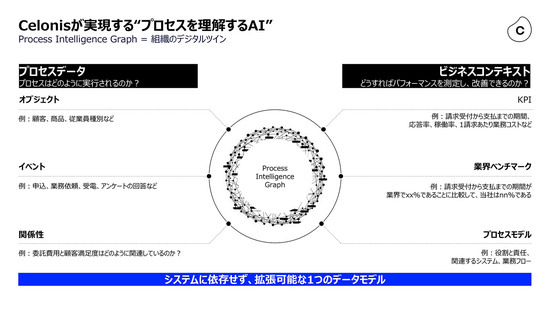

Celonisによるプロセス可視化で鍵を握る機能が、システムから取得したデータを基に企業全体の業務モデルをデジタルツインとして再現する「Process Intelligence Graph(PIG)」だ。

「業務プロセスをオブジェクト視点で横断的に捉える『Object-Centric Data Model(OCDM)』が作り出すデジタルツインが、“生きた”プロセスモデルを生みます。それによって可能となる精緻なシミュレーションは、プロセスの無駄や改善機会の精密な洗い出しと、ROIに基づく対応の優先順位付けを実現します」(森氏)

そして、PIGの処理を支えているのも、前述のオブジェクトとプロセス単位で整理、構造化された「プロセスデータ」と、KPIの定義や業界ベンチマーク、プロセスモデルなど、その企業ならではの背景情報である「ビジネスコンテキスト」だという(図2)。「コンテキストがあることで、単なるデータ分析でなく、“意味ある改善”に向けた洞察が得られます」と森氏は強調する。

図2:業務プロセスを精緻にシミュレーションするPIGも、意味を付加された「プロセスデータ」と「ビジネスコンテキスト」に支えられている。

図2:業務プロセスを精緻にシミュレーションするPIGも、意味を付加された「プロセスデータ」と「ビジネスコンテキスト」に支えられている。拡大画像表示

そして、Celonisではプロセスデータやビジネスコンテキストなどを基に、システムやスプレッドシートなどで分散管理されている「システム処理の内容」「例外の発生理由」「ビジネスルールとKPI」「アクション関与者」などの情報を統合。プロセスマイニングのための可視化機能だけでなく、生成AIが正しく学び、正しく動くための学習環境も提供する。

「生成AIのプロセスとデータの双方の学習を通じて、『この注文はどこで止まっているか』といった問いに正確に回答できるようになることで、ユーザーのスキルを問わない業務プロセスの実態へのアクセスが実現します」と森氏は語る。

一方で、データの民主化に向け、専門知識が不要で直感的に扱える高い操作性も魅力だという。プロセス分析での「オブジェクト間のリードタイムの算出」などの作業は、当該オブジェクトのクリックといったマウス操作だけで実施できる。

実践的なプラットフォームで導入価値を持続的に極大化

生成AIに関してもチャットボットと同様、自然文で簡単に扱える。条件によるデータ抽出は分析画面でも行えるが、生成AIであれば「1件あたりの購買処理時間」などの指示で、集計作業不要で確認できる。「部署別」といったドリルダウン分析も同様に実行可能だ。

生成AIを活用した「Annotation Builder」を通じて、サービスチケットやメールなどの非構造化データを構造化し、業務プロセスに統合することが可能だ。自然言語で定義されたルールに基づき、データの意味を解釈し、意思決定やアクションの推奨を自動化することで、プロセス改善の精度とスピードを高める。すでに利用開始している顧客もおり、在庫適正化の判断などで活用が広がり始めているという。

「チューニングにより判断精度が高まれば、初期判断は生成AIに任せるといった自動化/効率化の策としても有効です」(森氏)

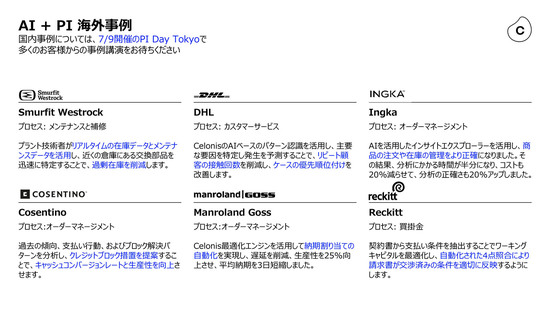

「生成AI×Celonis」で成果を上げる企業は国内外ですでに数多い(図3)。例えばDHL。同社はAIに顧客のリピート問い合わせ数を予測させ、最適な人員配置を通じてコスト最適化とカスタマーサービスの向上につなげている。

森氏はセッションを次のように締めくくる。

「お客様の業務プロセスを深く理解しているからこそ、我々は生成AI活用で最も効果が上がる対象を特定できます。Action Flowsといった自動化機能を通じて、既存の製品と連携しながら、持続的な業務改善と導入価値の最大化を支援します。Celonisは単なる分析ツールではなく、プロセスを理解したうえで生成AI活用を実現する実践的なプラットフォームです。引き続き、企業のプロセスインテリジェンスを支援し続けます」(森氏)

図3:「生成AI×Celonis」はすでに多くの実績を上げている。DHLでのコスト最適化とカスタマーサービスの向上以外にも、多様な領域で活用が進む。

図3:「生成AI×Celonis」はすでに多くの実績を上げている。DHLでのコスト最適化とカスタマーサービスの向上以外にも、多様な領域で活用が進む。拡大画像表示

●お問い合わせ先

Celonis株式会社

- 「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」(2025/07/24)

- BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ(2025/07/22)

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-