マスターデータマネジメント(MDM)の取り組みが活発化している。「データマネジメント2025」(主催:日本データマネジメント・コンソーシアム〈JDMC〉、インプレス)に、NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューションの池田義幸氏と網崎優樹氏が登壇。「実践企業に見るMDMソリューション導入の要諦」と題し、MDM導入のポイントや成功事例を紹介した。

提供:NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

必要性は認識されながらも、取り組みが停滞しやすいMDMプロジェクト

DX推進や基幹システム刷新、データ基盤整備などを背景に、マスターデータマネジメント(MDM)の取り組みが活発化している。ITRの調査では、2023年度のMDM市場は20.0%、2024年度も20%を超える高い伸びが予測されている。NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション(以下、NTTコム オンライン)の池田氏によると、同社にもMDMについての問い合わせが増えているという。

「MDM導入における背景は大きく二つあります。1つは、マスターを一元化する中央集権型の取り組みです。基幹システム刷新を契機にアーキテクチャを変えたい、業務効率やデータ品質を向上させたい、データガバナンスやセキュリティ強化したい、といったケース。もう1つは、一元化が難しい場合に、既存マスターのまま標準マスターへ変更する取り組みです。データ活用のため共通マスターを整備したい、合併や企業再編を背景にシステムを統廃合したい、グローバルでデータ統合したいといったケースです」(池田氏)

写真1:NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション TIBCO Business Director 池田 義幸 氏

写真1:NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション TIBCO Business Director 池田 義幸 氏しかし、MDM推進プロジェクトは停滞するケースが多いという。

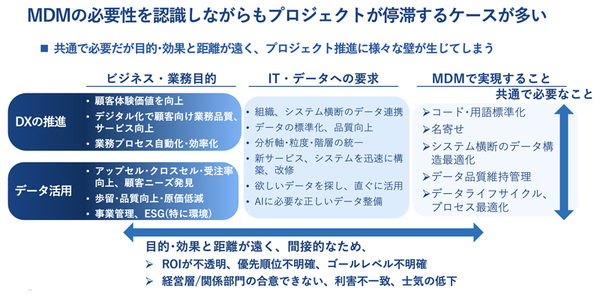

「MDMは必要なものですが、目的や効果との距離が遠いため、その成果を直接的に感じにくく、プロジェクト推進にさまざまな壁が生じます。例えばDXであれば目的は、顧客体験の向上や新サービスの創出、プロセスの自動化・効率化などですが、そのためにMDMでコードや用語の標準化、名寄せ、システム横断でのデータ構造最適化が必要だとしても、ROI(Return on Investment/投資利益率)や優先順位、ゴールレベルが不明確だと、結果として、経営層や関係部門との合意ができなかったり士気が低下したりといった事態になりがちです(図1)」(池田氏)

図1:多くのMDMプロジェクトが停滞する理由

図1:多くのMDMプロジェクトが停滞する理由拡大画像表示

MDMプロジェクトを成功に導く秘訣とは

MDMプロジェクトを成功させる企業は何が違うのか。池田氏は2社の事例を挙げた。1社はマンションやビル管理を中心に幅広い事業を進めている企業だ。

「この企業の課題は、レガシー化が進む基幹システムの再構築などを進める際に、さまざまなシステムに固有のマスターデータが散在していることでした。マスターデータの一元管理ができていないことにより、データ利活用がうまく進んでいませんでした。MDMの導入にあたっては、中央集権型のMDMを目指して取り組みを進めました。その結果、システムの維持管理業務がシンプルになり、業務負担も軽減。データのクレンジング、データ整理と付加価値の付与が進み、データ利活用の動きが活発になりました」(池田氏)

もう1社は、全社DXと基幹刷新を推進する製造業の事例だ。この企業では、構想立案フェーズで全社DX戦略とデータ活用戦略を策定し、基幹システムの刷新やデータ基盤の整備を進めた。

「システム全体のアーキテクチャを描くなかで、MDMが必要だと判断しました。基幹システムやデータ活用、AIなどのシステムをデータハブでつなぎ、データ連携しながら、MDMも整備しました。規模が大きいため取り組みも段階的です。外部ベンダーに頼ると時間もかかるため、MDMプロジェクトを内製化する体制も整備しています」(池田氏)

スモールスタートできるMDMソリューションがカギを握る

池田氏はMDMプロジェクトを成功に導く秘訣をこう述べた。

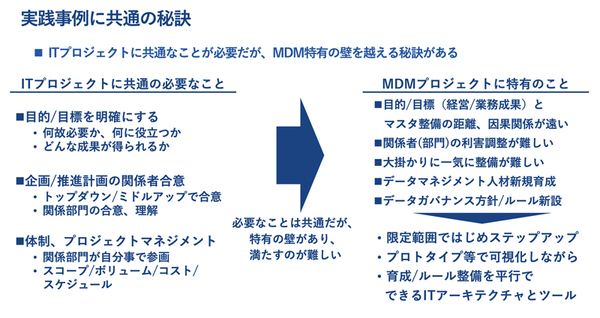

「ITプロジェクトで共通に必要なことは同じですが、MDMプロジェクトには特有の壁があります。目標との距離が遠いこと、関係者の利害調整が難しいこと、一気に整備することが難しいこと、データマネジメント人材の育成やデータガバナンス方針・ルールの新設が必要であることです。この壁を乗り越えるためには、限定的な範囲から始め、ステップアップしていくこと、プロトタイプで可視化しながら進めること、育成とルール整備を並行して進められるITアーキテクチャとツールをそろえることが重要です。また、そのツールの選定も壁の乗り越え方にあわせて選定する必要があります(図2)」(池田氏)

図2:MDMプロジェクト特有の壁を乗り越える秘訣

図2:MDMプロジェクト特有の壁を乗り越える秘訣拡大画像表示

MDMツールやソリューション選定で気をつけるポイントは、対象とするマスターによって、小さく始められるかどうかと、導入後に拡張したり、柔軟な改善が想定されていたりするかどうかということだ。

対象となるマスターが限定的で連携対象や業務も明確な場合は、PIM(商品情報管理)、DAM(デジタルアセット管理)、CDP(顧客データプラットフォーム)、ETLなどのツールをウォーターフォール型で導入することが適する場合が多い。一方、対象マスターが複数かつ今後も拡張予定であり、業務やシステムの事情で中央集権型と分散型が混在し、段階的な移行が必要なケースでは、アジャイル/イテレーション型のMDMソリューションが適する。

後者のようなMDMプロジェクトでは、企画・構想・調査フェーズの後、実行(構築)へと移る段階で前述の壁へ直面することが多い。その際に、PoC(Proof of Concept/概念実証)を経てスモールスタートできるMDMソリューションを活用し、徐々に拡大を目指すことがポイントになる。

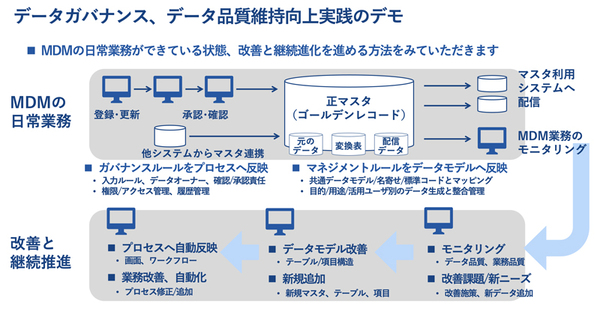

「徐々に拡大を目指すには、スモールスタートで始めた日常業務をモニタリングし、課題の発見と改善を繰り返しながら継続できる仕組みを作る必要があります。そうすることで、MDMの成果を積み上げながらステップアップできます。データモデル駆動のガバナンスやプロセス改善、ノーコード開発といった、スモールスタートからの持続的な運用を支援するMDMソリューションのデモを見ていただき、一連の実践イメージをつかんでいただければと思います(図3)」(池田氏)

図3:MDMの日常業務から改善の継続までをつなげる

図3:MDMの日常業務から改善の継続までをつなげる拡大画像表示

MDMソリューション「TIBCO EBX」とは?

次に、NTTコム オンラインの網崎優樹氏が、アジャイル型でスモールスタートできるMDMソリューション「TIBCO EBX」について、デモを交えて解説した。TIBCO EBXを活用することで、マスターへの追加や更新、他のシステムとの連携、ルールやプロセスの変更、データモデリングといった、データガバナンスにかかわるさまざまな業務をトータルで実践できるようになる。

「TIBCO EBXは直感的なUIを備え、承認プロセスもわかりやすく、エンドユーザーに負担をかけることなくマスターの品質を向上させます。他システムから連携されたデータについても、収集・名寄せし、信頼できるマスターデータを作成します。ワークフローやデータモデルが変更されたときも、画面を自動生成するため、管理者にとってもデータガバナンスを簡単に柔軟に実施できるようになります」(網崎氏)

写真2:NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション データエンジニアリング部 網崎 優樹 氏

写真2:NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション データエンジニアリング部 網崎 優樹 氏TIBCO EBXを利用することで、データ統合を進め、迅速な意思決定と変化への対応力を強化できる。網崎氏のデモを受けて、池田氏は次のようにアドバイスした。

「企画・構想・調査を進めている場合は、具体的な課題や解決したいこと、想定効果の優先順位付けを行いましょう。 また、目標をスモールスタートできる小目標に分解してみることが有効です。 要件の検討を進めている場合は、プロトタイプをつくって検証することをおすすめします。 さらに、実際のサンプルデータで効果を可視化してみると良いでしょう」(池田氏)

●お問い合わせ先

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

- 食品・消費財業界の共通課題が「店舗周りの断絶の壁」─“MDM×データサービス”が打開の鍵に(2025/08/13)

- 生成AI時代のデータ急増への“処方箋”。容量、電力効率、運用問題を抜本解消可能なストレージとは?(2025/06/09)

- 既存データから新たな示唆を得る─エンタープライズ企業の先進事例に見るAI SaaSのインパクト(2025/06/02)

- タクシーアプリ「GO」のデータ活用と、Google Cloudが目指す生成AIデータエージェントを解説(2025/05/22)

- AIに真の力を発揮させるデータ活用に不可欠な「ビジネスメタデータ」の意義と整備法(2025/05/09)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-