企業のマスターデータ管理(MDM)の支援で、数多くの実績を重ねてきたJSOL。同社はさらに踏み込み、食品・消費財業界の共通課題である「店舗周りの断絶の壁」の解消にも精力的に取り組んでいる。2025年3月7日に開催された「データマネジメント2025」(主催:日本データマネジメント・コンソーシアム〈JDMC〉、インプレス)のセッションに、株式会社JSOL 法人事業本部 データ&インテリジェンス事業部 事業部長 松井秦生氏が登壇し、店舗周りの断絶の壁が生じる理由と、その解消に向けた具体的なアプローチを解説した。

提供:株式会社JSOL

「断絶の壁」を打破するためのMDM

「ヒト・モノ・カネ」に並ぶ、デジタル経営に必須の第4の経営資産がデータである。その価値をより大きなものとすべく、マスターデータを全社で統合し、品質を維持するマスターデータ管理(MDM)への意欲がDXを背景に多くの企業で高まっている。

マスターデータとは、「社内システムで利用する、一貫性と統一性のある識別子」だ。だが、各部門で個別運用するシステムの個別最適化や人手でのデータ運用によるミスなどが原因で、本来は同一のマスターデータに違いが生じることも現実的に数多い。

JSOL 法人ビジネスイノベーション事業本部 データ&インテリジェンス事業部 事業部長の松井泰生氏は、「結果的に、部門ごとにデータの意味が変わり、少なからぬ企業が組織横断のデータ管理や活用が困難な“断絶の壁”に直面しています。データ品質の低下により、分析精度の低下も招いています。データ活用の推進に向け、データの一貫性と統一性の再確保するためのMDMの意義は明らかです」と解説する。

JSOL 法人ビジネスイノベーション事業本部 データ&インテリジェンス事業部 事業部長 松井泰生氏

JSOL 法人ビジネスイノベーション事業本部 データ&インテリジェンス事業部 事業部長 松井泰生氏MDMは経営課題の解消に向けた、あらゆる部署を巻き込む手間も時間も要する一筋縄ではいかない活動だ。その中でJSOLの力を借り、MDMの仕組みを整えた企業の1社が、目薬などの医薬品で知られるロート製薬である。

同社では製品マスタの分散管理により、情報が各所に分断され、

データ連携・分析と社内コミュニケーション向上のため、マスターデータを刷新

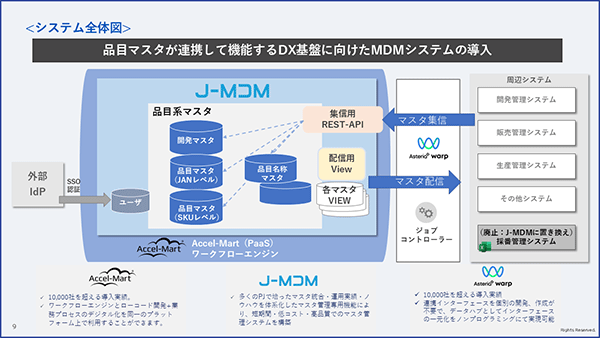

施策の柱が、JSOLのMDMツール「J-MDM」とワークフローエンジンかつローコード開発ツール「Accel-Mart」などを用いたMDM基盤の整備だ(図1)。

図1:品目マスタが連携して機能するDX基盤に向けたMDMシステムの導入

図1:品目マスタが連携して機能するDX基盤に向けたMDMシステムの導入拡大画像表示

「従来、人手頼りだった製品マスタ登録のAccel-Martによる自動化と、J-MDMで集約管理するマスタの各システムへの自動配信を通じ、全社システムでの製品マスタの整合性の確保を実現しました。ローコード開発をベースに、短期かつ高品質な開発で作業を完了できています。今後、J-MDMの精度と信頼性がさらに向上すれば、データの活用の幅が広がり、全社的な業務改善にもつながるとロート製薬様からも期待を頂いております」(松井氏)

「店舗周りの断絶の壁」が生じる“3つ”の理由

続いてはOTC・食品消費財業界のデータ活用に向けた内容に移る。一般にメーカーは卸、さらにその先の小売りまでの納品データを、自社での収集や他社からの調達により保有・管理する。

「ただ、小売りのPOSデータは、『店舗周りの“断絶の壁”』が原因で、メーカーや卸の納品データなどとの紐づけが難しく、そのことがデータ分析の高度化を阻んでいます。これは市販薬や食品・消費財業界の共通課題でもあります」と松井氏は指摘する(図2)。

図2:OTC・食品消費財業界では、店舗まわりの「断絶の壁」がDX推進の阻害要因となっている

図2:OTC・食品消費財業界では、店舗まわりの「断絶の壁」がDX推進の阻害要因となっている拡大画像表示

では、「店舗周りの断絶の壁」はなぜ生じるのか。まず挙げられるのが、コスト面の問題からメーカー側の店舗情報が最新化されておらず、データ品質の低さゆえに活用を進めにくい点だ。また、POSデータと納品データなどを紐づけるには、フォーマットが異なる各社のPOSデータの突合やクレンジングなどの作業が発生し、少なからぬ手間とコストが生じてしまうこともある。加えて、小売店の売り上げは天候や販促イベントなどに左右されるが、現状、POSデータとそれらのデータは紐づけられている企業は皆無である。

「このように、POSデータは現状、他のデータと組み合わせた分析が行いにくい状況にあります。データ活用の高度化のためには、この“壁”を打ち崩さなければなりません」(松井氏)

最新の店舗データや高度な分析モデルを合せて提供

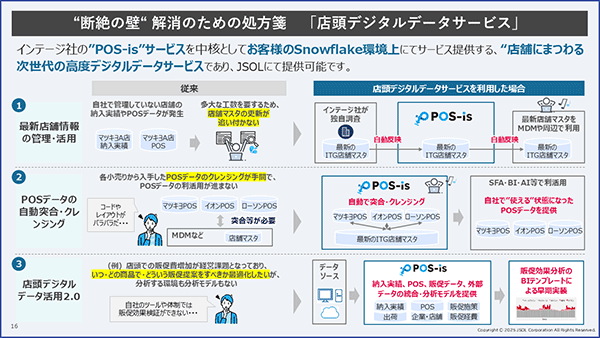

壁を打開するためにJSOLが提供を開始したのが「店頭デジタルデータサービス」だ(図3)。

図3:「断絶の壁」解消のための処方箋「店頭デジタルデータサービス」

図3:「断絶の壁」解消のための処方箋「店頭デジタルデータサービス」拡大画像表示

同サービスはフォーマットの異なるPOSデータを自動的に収集・加工・成形する、調査会社のインテージが提供する統合分析基盤「POS-is」を中核とする環境を、ユーザーのSnowflake環境上で運用して提供するサービスである。

店頭デジタルサービスの利用を通じて、インテージの独自調査に基づくデータにより店舗データを常に最新の状態に維持でき、それだけ精度の高いデータ分析が可能になる。また、POSデータの突合やクレンジングは自動的に実施されるため、“使える”POSデータを難なく準備でき、各業務システムとの連携によりデータ分析の横展開にもつなげられる。さらに、事前に用意された「納入実績」「販促施策」「出荷」といった外部データを組み合わせた分析モデルにより、店舗をハブにしたデータ統合による高度な分析も容易に実施できる。

「SnowflakeにはAIや高度分析に活用を見込める機能が数多く用意されています。それらの利用で、店頭デジタルダッシュボード、需要予測とPSI計画の高度化、AIによる自然言語などでの各種データの入手などの実現が可能です。店頭デジタルサービスは、それらのDXの“エンジン”と位置付けられます」(松井氏)

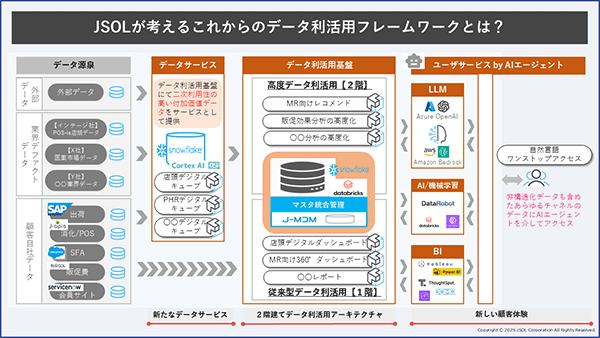

松井氏は、データ活用は今後、従来型の「各種ダッシュボードなどシステム内の既存データを用いたもの」から、「活用しきれていなかった現場の画像や設計書などの非構造化データも活用した高度なもの」へ急速に進化すると展望する(図4)。

図4:JSOLが考えるこれからのデータ利活用フレームワークとは?

図4:JSOLが考えるこれからのデータ利活用フレームワークとは?拡大画像表示

そのために必要とされる新たな“パーツ”が、目的別に活用が見込める二次利用性の高い付加価値データを“半製品”として入手するための「データサービス」だ。店頭デジタルサービスは、店舗データやPOSデータのデータサービスであり、JSOLでは今後、この領域でのサービス拡充に注力する計画だという。

AIエージェントを活用した多様な新サービス

併せて、JSOLが取り組みを強化するのがAIエージェントの活用だ。すでにAIエージェントを用いた次のようなサービスを検討中だという。

- 複数の報告書から生成AIが要点をまとめ、レポート生成とダッシュボード表示などを行う「サマリ、月次報告書作成ソリューション」

- チャット形式で、申請したい内容との過去の類似データから申請内容を生成し、外部システムなどと連携する「申請高速化ソリューション」

- ロジック検知しにくい類似データや不正データを抽出しシステムに通知する「類似データ抽出、検知、チェックソリューション」

松井氏は講演の締めくくりとして、「当社のミッションはソリューション提供にとどまりません。数多くの知見を活かしたデータ活用の支援も使命であり、そのために引き続き、最初の一歩から伴走型で、企業のデータ価値向上を後押しします」と語った。

●お問い合わせ先

JSOL株式会社

- 生成AI時代のデータ急増への“処方箋”。容量、電力効率、運用問題を抜本解消可能なストレージとは?(2025/06/09)

- 既存データから新たな示唆を得る─エンタープライズ企業の先進事例に見るAI SaaSのインパクト(2025/06/02)

- タクシーアプリ「GO」のデータ活用と、Google Cloudが目指す生成AIデータエージェントを解説(2025/05/22)

- AIに真の力を発揮させるデータ活用に不可欠な「ビジネスメタデータ」の意義と整備法(2025/05/09)

- 差分は資産、現場の知恵で勝つ─欧米型とは一線を画す日本独自の製造DX戦略(2025/05/08)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-