荏原製作所では「あらゆるユーザーが社内データを利活用できる全社で統合されたデータ基盤」を目指し、データ仮想化基盤を構築した。2025年3月7日に開催された「データマネジメント2025」(主催:日本データマネジメント・コンソーシアム〈JDMC〉、インプレス)に、荏原製作所の山内香澄氏が登壇し、その道のりを解説した。

提供:Denodo Technologies株式会社

荏原製作所は1912年、大学発ベンチャーとして設立された。多角化を推進することで事業を拡大させ、現在は世界117の拠点で「建築・産業」「エネルギー」「インフラ」「環境」「精密電子」の5つの社内カンパニーが事業を展開している。

そんな荏原製作所が分析専任スタッフによる社内データの活用に着手したのは2010年のこと。約10年後の2021年にはセルフ型BIの推進に向け「Tableau」を導入。これを機に現場でのデータ分析が本格化し、各カンパニー主導のBIツールの独自導入も進み、BIユーザーが加速度的に増加していった。

「ただし、その過程において課題が顕在化することになりました」と振り返るのは、荏原製作所 情報通信統括部 戦略企画部 企画・業務推進課の山内香澄氏だ。

写真1:株式会社荏原製作所 情報通信統括部 戦略企画部 企画・業務推進課の山内香澄氏

写真1:株式会社荏原製作所 情報通信統括部 戦略企画部 企画・業務推進課の山内香澄氏社内データにまつわるさまざまな問題

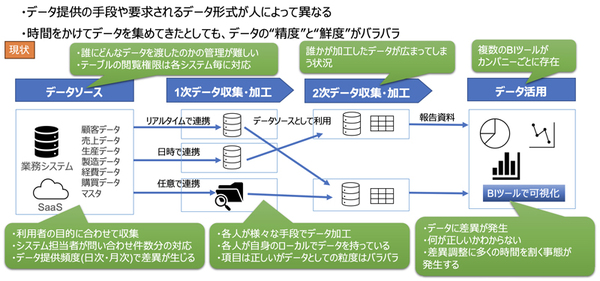

まず問題になったのはデータの分散管理だ。荏原製作所では各種基幹システムのほか、各カンパニーの独自システムも多数運用している。この状況の中、現場にとっては「どこにどんなデータがあるのか」が把握しにくく、全社データを把握するIT部門への問い合わせや依頼が頻繁に発生していた(図1)。

図1:ユーザーがデータを探せず、IT部門に負荷が集中していた

図1:ユーザーがデータを探せず、IT部門に負荷が集中していた拡大画像表示

「作業は非常に煩雑で、その都度、少なからぬ時間とコストを要しました。加えて、提供後にもデータの中身に関する質問が頻発し、対応の手間は小さくありませんでした」(山内氏)

データの品質にも問題があった。荏原製作所では分析用の一次データを各システムから抽出してDBに格納しているが、そのタイミングはDBごとに「リアルタイム」「日次」「任意」などの違いがあった。一方、現場では各種BIツールで、それらを独自に加工する。当然、出来上がった二次データの粒度はバラバラで、かつ、誰がどんな加工をしたのかを本人さえ覚えていないこともあり、BIツールで可視化しても、何が正しいかが分からない状況が発生していた。

データ基盤への異なる要望を「データ仮想化基盤」で満たす

2022年、荏原製作所ではこの状況の打開に向け、情報通信統括部を中心に打開策の検討を開始した。「アクセスすれば、あらゆるユーザーが社内データを利活用できる全社で統合されたデータ基盤」を目指し、その実現に取り組むことになった。

ただし、道のりは決して平坦ではなかった。一番の問題は、カンパニーごとに既存環境、利用したいツール、分析ニーズなどが異なっていたことだ。すべての要望を満たすには、膨大なコストと時間が必要になる。打開の糸口として着目したのが、当時、話題になりはじめていた「データ仮想化基盤」だ。

「データ仮想化基盤であれば、仮想レイヤーの整備を通じて各カンパニーの要望を満たすことができ、かつ、物理的に新たなDBも不要なことから、コストと時間の問題を解消できると見込まれました」(山内氏)

Denodo導入で生じたデータ活用の変化

データ仮想化基盤の構築に向け、荏原製作所では目指すべきデータ基盤の要件を設定。そのうえで、処理速度などで実用に耐えるかも含めた判断をするために、複数製品のPoC(Proof of Concept/概念実証)を実施した。その結果、白羽の矢が立った製品がDenodo Technologiesの「Denodo Platform(Denodo)」だった。

「Denodoは事前に設定した要件のすべてを満たしていたことが決め手となりました。PoCを通じ、課題とされていた処理速度も問題ないことが確認できました」(山内氏)

まずは1つのカンパニーにDenodoを導入。そこで期待通りの成果が得られたことで、荏原製作所のデータ基盤として全カンパニーに導入された。Denodoの利用を機に、まずはデータの場所を意識することなくデータを活用できるようになったことで、IT部門への問い合わせが大幅に減った。また、データ準備に要する期間も、「数か月〜半年」から「数時間〜数日」にまで大幅に短縮された。

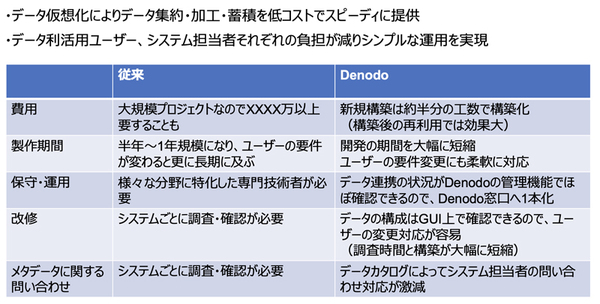

DenodoはETL(Extract/抽出、Transform/変換、Load/書き出し)機能などのデータ連携機能も備えており、社内の既存ツールからDenodoへの置き換えも進んだ。修得しなければならないスキルが特に必要ないため、Denodoの採用を通じて、費用や製作期間、保守運用などでも大きな成果が上がった(図2)。

図2:荏原製作所におけるDenodoの導入効果

図2:荏原製作所におけるDenodoの導入効果拡大画像表示

データ活用で鍵を握るのが、社内データの詳細を網羅的に管理するデータカタログだ。Denodoにはデータカタログも用意されているため、データの意味や更新頻度などをユーザー自身で把握できるようになり、新たな分析アイデアの創出につながっているという。山内氏は「データ活用をしたいと思いつつも、何から手をつければ良いのかわからなかった以前と比べ、状況が様変わりしました」と語る。

社内ユーザーは24年11月に3万人を突破

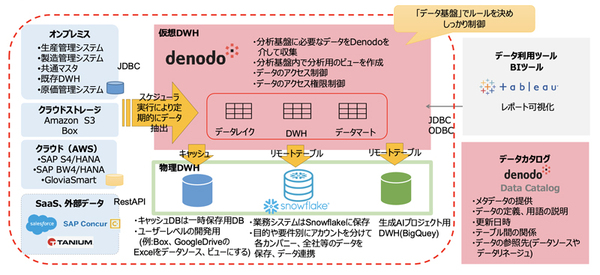

既存の分析用DWHのデータについては、リアルタイムに取得したうえで、「負荷軽減のために」(山内氏)キャッシュデータを用いてDWHに格納している。また、目的や要件別の分析用テーブルデータについては、Denodoが定期的にデータを抽出してsnowflakeに蓄積する。そのうえで、Denodoがユーザーインタフェースとなり、ユーザー権限に応じたアクセス制御を実施している(図3)。

図3:DenodoをETLとして利用する際のデータの流れ

図3:DenodoをETLとして利用する際のデータの流れ拡大画像表示

Denodoに接続したデータソースとデータカタログの自動連携により、メタデータによる更新頻度の確認などを実現。将来的にはDWHをSnowflakeで一元化する計画だという。

しかし、社内で活用されなければ導入した甲斐がない。Denodoの利用を促進するため、さまざまな活動や働きかけを行うとともに、力を入れてきたのが画面(ビュー)の開発工数を削減し、現場のリクエストに迅速に応えることだ。具体的にはアジャイル開発の取り込みに加え、本番環境に直接接続してテストを行うよう作業を見直すことで、工数を従来の3分の1に削減した。

社員食堂のデジタルサイネージにDenodoの広告を掲載したり、イントラネットに情報を掲載したりといったPR活動を続け、Denodoに慣れてきた各カンパニーのキーマンがからの口コミも追い風となり、Denodoユーザーは右肩上がりに拡大し続け、2024年11月、月間クエリは3万を突破した。

「ユーザーが簡単に扱えるよう、DAP(Digital Adoption Platform)によるインタフェースの改善も現在進行形で進めています。将来的には、長期的な視点でのエンジニアの育成に向けた体制強化も必要でしょう。ともあれデータは会社の貴重な資産です。その力をできる限り引き出せるよう、今後もDenodoの活用に注力します」(山内氏)

●お問い合わせ先

Denodo Technologies株式会社

URL:https://www.denodo.com/ja

- 食品・消費財業界の共通課題が「店舗周りの断絶の壁」─“MDM×データサービス”が打開の鍵に(2025/08/13)

- 生成AI時代のデータ急増への“処方箋”。容量、電力効率、運用問題を抜本解消可能なストレージとは?(2025/06/09)

- 既存データから新たな示唆を得る─エンタープライズ企業の先進事例に見るAI SaaSのインパクト(2025/06/02)

- タクシーアプリ「GO」のデータ活用と、Google Cloudが目指す生成AIデータエージェントを解説(2025/05/22)

- AIに真の力を発揮させるデータ活用に不可欠な「ビジネスメタデータ」の意義と整備法(2025/05/09)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-