[市場動向]

仮想化・クラウド・AIの“摩擦”を解消する─レッドハットが生成AI時代の顧客支援方針を説明

2025年7月8日(火)愛甲 峻(IT Leaders編集部)

レッドハットは2025年7月1日、説明会を開き、2024年度の事業のハイライトと、2025年度の事業戦略を説明した。システム基盤の構成技術が細分化する中、同社は仮想化・クラウド・AIを包括して、顧客の総合的な技術活用を支援するとした。AI活用については、大規模な汎用モデルとオープン/専門的な小規模モデルのハイブリッド活用や、多様なモデルやハードウェアとの柔軟な連携を訴求する。また、仮想マシンからコンテナに移行した事例として、日興システムソリューションズと日本中央競馬会(JRA)の事例を紹介した。

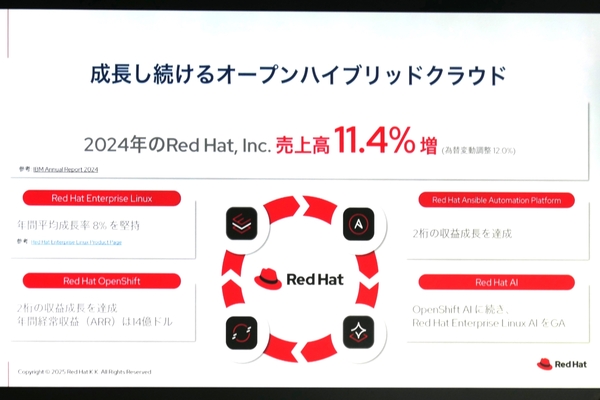

米レッドハット(Red Hat)の2024年度(同年1月~12月)グローバル売上高は、前年比11.4%増加した。事業を支える4つの柱のうち、Linuxディストリビューションの「Red Hat Enterprise Linux(RHEL)」は8%、コンテナ基盤の「Red Hat OpenShift」と構成管理ツールの「Red Hat Ansible」は2ケタ台の伸びを達成している。また、AIプラットフォームの「Red Hat AI」は、売上に占める割合はRHELなどに比して少ないが、成長を支えているという(図1)。

図1:2024年度の事業成長(出典:レッドハット)

図1:2024年度の事業成長(出典:レッドハット)拡大画像表示

写真1:レッドハット 代表取締役社長の三浦美穂氏

写真1:レッドハット 代表取締役社長の三浦美穂氏日本法人であるレッドハット 代表取締役社長の三浦美穂氏(写真1)は、日本市場の伸び率はグローバルを上回り、なかでもOpenShiftの成長が顕著であることをアピールした。

同氏が紹介した2024年度のトピックによると、OpenShift上で仮想マシンを動かすための「Red Hat OpenShift Virtualization」の成長が牽引する形で、2024年のグローバル成長率は前年比で178%に達するという。三浦氏は、「日本市場でも、既存の仮想化環境を問い直す機運が高まっている。多くの顧客が数年後を見据えて検証や実証を進めており、成長は来年以降も続く見込みだ」と述べた。

2025年5月に正式版を提供開始したRHELのメジャーバージョン「RHEL 10」を、三浦氏は「10年に一度の大きな機能拡充」だと表した。特筆すべき新機能として、コンテナ技術を用いたOSブートイメージを配布し、ロールバックを容易にすることでOS更新やパッチ適用の負担を軽減する「イメージモード」を挙げている(関連記事:「Red Hat Enterprise Linux 10」リリース、ブート可能コンテナ、CLIで使える生成AIアシスタントなどの新機能)。

また、車載用のLinuxディストリビューションである「Red Hat In-Vehicle Operating System」が、自動車用の機能安全規格(ISO 26262)に基づく安全認証「ASIL(Automotive Safety Integrity Leve)」において、オープンソースソフトウェア(OSS)として初めてASIL Bを取得したことを紹介。「SDV(Software Defined Vehicle)開発におけるOSS活用は広がってきており、同認証による後押しを期待する」(三浦氏)とした。

●Next:変化するAI活用のトレンドとレッドハットのアプローチ

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 次へ >

Red Hat / Red Hat Enterprise Linux / 生成AI / コンテナ / OpenShift / 大規模言語モデル / Kubernetes / 金融 / サービス業 / Ansible / 日本中央競馬会 / 日興システムソリューションズ

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-