使い勝手の良さでビジネスユーザー層に広く使われ始めたBIツールの「Yellowfin」。分析対象のデータを好みの視点でビジュアライズできるのはもちろんのこと、その分析結果をベースに関係者とSNSライクなインタフェースで議論できるのが大きな特徴だ。

少数の専門家だけでなくビジネスユーザーが使えるBI

市場の動きや自社のパフォーマンスをデータで多面的にとらえ、即断即決で最適な手を打っていく──。データドリブン経営の実践においては、データ分析を担う一部の専門家に依存することなく、経営者や管理職、事業部門のスタッフなど、誰もが一丸となってアクションを起こせることが大切だ。

データの利活用が重要であることは従来から叫ばれ続け、DWH(データウェアハウス)やBI(ビジネスインテリジェンス)ツールを導入した企業は数多くある。しかしそうした分析ツールが社内で広く活用されている例は思いのほか少ない。一般のビジネスユーザーには敷居が高すぎるというのが大きな理由に挙げられるだろう。

こうした状況に新風を注ぎ込んでいるのがYellowfinだ。同社は2003年にオーストラリアで創業した独立系のBIベンダーである。ITリサーチ会社のBI関連のレポートでも「1社当たりの利用者の割合が最も多いBIツール」と高く評価されている。レポートやダッシュボードを作る際、基本的にはドラッグ&ドロップのみでできるのが特徴で、そうした使い勝手の良さがユーザーを拡げている。

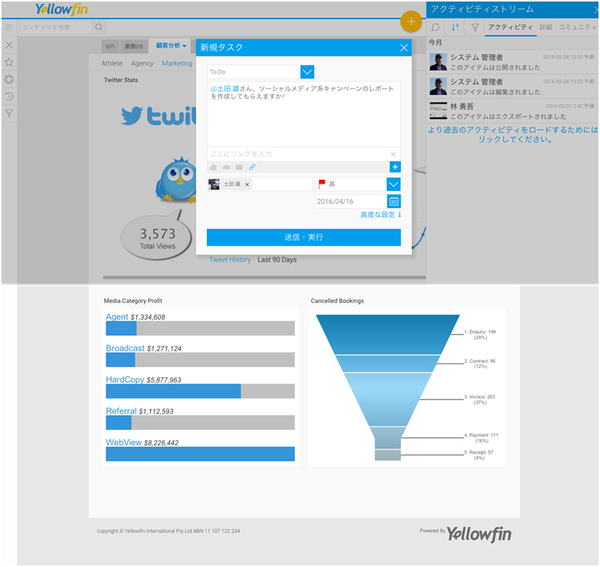

図1 Yellowfinのダッシュボードの例

図1 Yellowfinのダッシュボードの例拡大画像表示

Yellowfin Japan株式会社でDirector of Sales を務める林勇吾氏

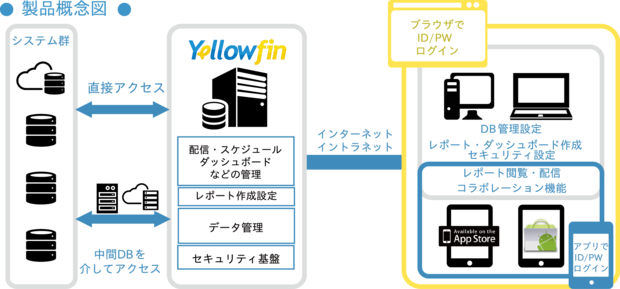

Yellowfin Japan株式会社でDirector of Sales を務める林勇吾氏他のBIツールと大きく違うのは、完全にWebベースという点である。「各業務システムのデータにアクセスして処理するのは、Yellowfinのサーバーの役目。クライアント側に特別なソフトは不要で、ブラウザさえあれば誰でも結果を見ることができます。この構造は管理者にとっても大きなメリット。クライアント環境を気にせずに済むので、ユーザー数が増えても負担にならないのです」。Yellowfin株式会社でDirector of Salesを務める林勇吾氏は、こう強調する。

ビジネスユーザーは、インターネットさえあればモバイルデバイスでもアクセスできる。誰がどこまでの情報を見るかは、LDAPやActiveDirectoryなどの一般的なアクセスコントロールの仕組みと連携することで制御する。オンプレミスの環境で構築するだけでなく、AWSなどのパブリッククラウドで利用することも可能だ。

図2 Yellowfinの製品概念図

図2 Yellowfinの製品概念図拡大画像表示

「センサーログなどのビッグデータは、中間DBを介してアクセスすることができます。実際に、工場内の何千ステップというマシンログに閾値を設定して、それを超えるとアラートが飛ぶようにするといった使い方をしている事例も出てきています」と林氏。その他、SaaSで提供されている業務システムや、動画サイトのアクセスログなど、外部のサービスとも接続できる。

コンサルティング企業が、顧客企業に見せるレポートとしてYellowfinを使っている事例もある。中古自動車販売店のBPOを展開するリバイスでは、顧客企業側にもアカウントを持ってもらい、分析結果をブラウザで見てもらっている。それまでは毎回レポートを一日がかりで作っていたが、その作業がほぼゼロになったという。このように、分析を設計するアナリストだけでなく、ビジネスユーザー、さらにはその先の顧客まで、ITのリテラシーにかかわらず誰でも使える。DashXMLの機能を使えば、Yellowfinの画面であることを意識せず、自社のデザインでレポートを見ることもできる。

データはシェアされることでより価値を生む

ユーザーに高く評価されているのが、コラボレーション機能だ。BIツールの中にSNSの機能が組み込まれているとイメージすると分かりやすい。業務の担当者が分析の専門家に分析アプリケーションとして作ってもらう場合も、ビジネスユーザー間でレポートを共有する場合も、ツール内のコラボレーション機能で完結する。一般のSNSと違い、シェアしたレポートのデータやグラフの形式などはリアルタイムに変えられる。

例えば、Aさんが代理店の地域・地域ごとの売上金額・顧客のデモグラデータで集計したレポートを作るとしよう。画面上では、それぞれの項目をドラッグ&ドロップしていく。それをグラフ化するのも1ステップである。作ったレポートをBさんとシェアすると、メッセージとともにBさんのタイムラインに表示される。Bさんがそのレポートに修正を入れて欲しいという場合、どのように修正してほしいかメッセージとして送るだけでなく、いつまでに修正してほしいという期限や優先度をタスクとして設定することもできる。ブラウザベースのやり取りなので、場所を問わず、デバイスを問わずにコラボレーションできる。

「データは、利害関係がある人たちがシェアしてこそ、より価値を生む」──その考えを具体的に実装したのが、Yellowfinなのである。

図3 Yellowfinの特徴であるタイムラインを通したコラボレーション例

図3 Yellowfinの特徴であるタイムラインを通したコラボレーション例拡大画像表示

●お問い合わせ先

Yellowfin Japan株式会社

所在地:東京都中央区日本橋小網町11番8号

URL:https://yellowfin.jp/

Tel 03-6667-0282

Fax 03-6667-0283

お問い合わせフォーム

https://yellowfin.jp/contact/

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-