2020年9月に発足した菅新内閣の目玉が「デジタル庁」である。「役所の縦割りを打破することを目的に、省庁や自治体の垣根を越えてデジタル化を実現する」(所管大臣である平井卓也氏のWebサイト)ために、基本方針を年内にまとめて2021年中に設置する計画だ。しかし実は行政のデジタル化は、これが唯一ではない。意外に思えるが、農林水産省が”農業デジタルトランスフォーメーション(DX)”の名の下で、農業のデジタル化を急いでいる。

担い手の全てがデータ活用

「2025年までに農業の担い手の、ほぼすべてがデータを活用した農業を実践している」――2018年成長戦略実行計画に掲げられた「農林水産業全体にわたる改革とスマート農林水産業の実現」のKPI(重要業績評価指標)である。これを踏まえ、農林水産省は農業現場と農業政策のデジタルトランスフォーメーション(DX)に向けた取組みを進めている。

KPI自体はフワッとした印象は否めないが、方法論はいたって現実的だ。農業分野には225の法令に基づく約3000にも上る手続きがあるが、これらは機動的な改正が難しい。そこで手続きはひとまずおいて、行政をデータとサービスの単位に分解し再構築することでデータの蓄積と活用、サービスの品質と利用効率を向上させることを優先する。

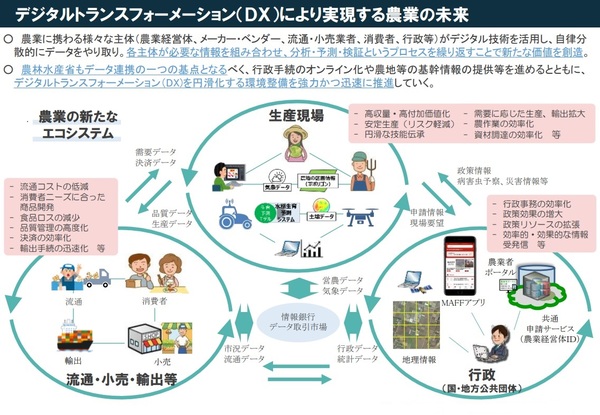

それを通じて、例えば消費者の求める多様な価値を農業者が把握できるようにし、結果として農業全体が発展すればいいという割り切りである。この点からするとDXというより、デジタライゼーション(デジタル化)が正しい表現だが、これはひとまず置く。農水省は、これを可能にするシステムをFaaS(Farming as a Service)と呼び、今とは異なる農業の新たなエコシステムの形成を指向している(図1)。図1から推察されるように、カギになるのはデータ、それを流通・共有するためのデータ連携基盤だ。

図1:農林水産省が描く農業の未来。農業の生産者だけでなく、流通・小売り・消費者・輸出も視野に入れる(出典:農林水産省「農業のデジタルトランスフォーメーション(DX)について」)

図1:農林水産省が描く農業の未来。農業の生産者だけでなく、流通・小売り・消費者・輸出も視野に入れる(出典:農林水産省「農業のデジタルトランスフォーメーション(DX)について」)拡大画像表示

図1はパッと見、行政の資料にありがちな、あらゆる要素を詰め込んだ”画餅”にも思えるが、農林水産省は本気だ。2019年10月に事務次官直結の推進組織であるデジタル政策推進室を設置し、2020年8月には大臣官房参事官を長とする大臣官房デジタル戦略グループに発展させた。省庁におけるデジタル専任組織の設置は2018年の経済産業省に続く2番目であることからも、農水省の意気込みが分かる。

それにしてもなぜ農水省がデジタル化なのか? 答は日本の農業が直面する問題と、それに対する危機感である。同省デジタル戦略グループ係長の畠山暖央氏は、「農業者の平均年齢は67歳。あと3年で、身体機能が低下し屋外作業に限界を感じ始める70歳の壁がやってくる。キツイ、汚い、危険の3Kを名実ともに払拭して新たな担い手が農業に魅力を感じるようにできなければ、日本の農林水産業にはもう後がない」と説明する。

高齢化に限らないとも言う。小規模経営と既存のサプライチェーンを前提とした営農支援制度、各種助成金・交付金と費用対効果のブラックボックス化、結果としてグローバルな知財管理やマーケティングを磨くモチベーションが育まれないなど、課題は山積している。国としてできることは、デジタル時代に対応した農業のビジネスモデル確立を適える社会基盤の整備だ。新規就農者を含む農業経営体が、必要な公共サービスにスムーズにアクセスでき、あるいは容易に資金調達や販売先確保ができる。それによって本当に行うべき農業行為に集中できるようにする、そんな基盤である。

3年という時間を考えると、文字通り背水の陣。実現時期が読みにくい実証実験を繰り返すわけにも、壮大なビジョンの構築に時間をかけるわけにもいかない。そこでまずは補助金申請などの行政サービスと認証(ID/パスワード)を含む基盤整備を優先させる。既存の行政サービスやそれらが目指す政策や営農支援が、そもそも2020年そして5年後、10年後の農業にとって有効なのか。2030年の日本の食生活はサステナブルなのか。農業者が様々な行政サービスを実際に活用しなければ、アグリテックもスマート農業も政策として本当に有効なのかわからない。ユーザビリティを高めることでデータを集積し、それらを見極めていく――すなわち持続可能なEBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)のためにも、農林水産省はサービスへのアクセスとデータに着目した。

サービス志向でデータを集約する共通申請サービス

具体的に見てみよう。農林水産省共通申請サービス「eMAFF」は、同省の約3000に上る行政手続と約450の補助金・交付金申請をオンラインで完結させるサービス基盤だ。今のところはまだ、国と都道府県による認定農業者制度と経営所得安定対策等制度のほか数制度しか利用できないが、2020年度中に主要な1000の手続きをできるようにする。農業者等約140万ユーザーの申請を自治体職員約8万ユーザーと同省ユーザー約2万人と関係機関ユーザー約10万人がデジタル審査し、書類撲滅によるBPRとデジタル3原則(デジタルファースト、ワンスオンリー、コネクテッド・ワンストップ)、そして集約されるデータの戦略的活用を実現する。

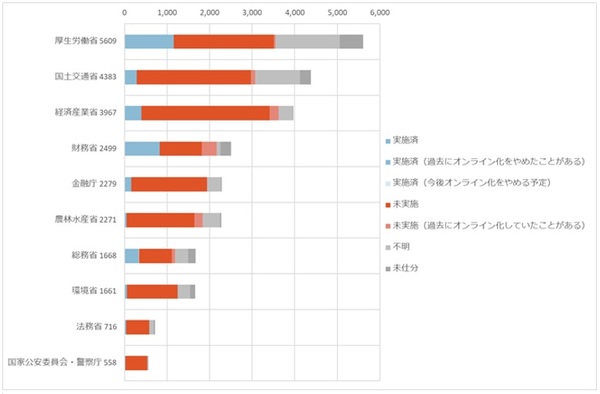

なお冒頭の話と重複するが、3000の行政手続の要否よりも、まず実現可能な手段を農林水産省は優先した。3000ともなると、すでに不要、あるいは重複するものもあるはずだが、根拠法やそれに基づく制度を一つ一つ遡ってチェックする時間はないという判断である。ちなみに、日本には国民や民間事業者の申請分だけで2109の法制度に基づく2万6828の行政手続があるとされ、そのうちオンライン化済の手続数は3412(12.7%)。農水省所管に限ると、2271手続でオンライン化数は50に留まることも背景にある(出典:政府CIOポータル「行政手続等の棚卸結果等」)。

eMAFFでは、法制度や申請サービスの裏側で動作する手続が20世紀のものだったとしても、農業者がそれを意識せず、必要なサービスを受けることができればいいと割り切った。ただしこれは手続き上の話であり、実際にはサービスとデータを切り離すように設計し、法制度や手続が変更された場合も、再入力や再申請を不要にしている。農業者からみると、新たなより実効性のある行政サービスの恩恵を、手続ごとのシステム調達、構築などを待たずに享受できることが可能になる。畠山氏が2019年度に参加したIMI情報共有基盤検討部会でデータ相互運用性の重要さを確信したことが、この考え方に影響を及ぼしているという。

この点は分かりにくいので、少し説明しよう。農業に関わる申請手続に必要な書類は膨大であり、申請者本人、自治体やJAなどの関係者による作成と物理的な移動、目視による書類内容と現地の確認、押印、写真撮影・現像、複写と保管など多様な業務がある(写真1)。データの再入力を求められることは多いし、データを活用しようと思えば紙からの転記と紙地図の確認が伴う。

写真1:農林水産省所管の交付金申請手続における添付資料一式の例

写真1:農林水産省所管の交付金申請手続における添付資料一式の例こうした手作業に伴い、個々の申請は集計処理された自治体ごとの総括表としてのみ農林水産省へ提出され、各自治体がまとめて受領した補助金・交付金を農業者業者へ配布してきた。この流れではそもそもどの農業者がいくら受け取り、そのお金が本当に生産効率向上や「経営所得安定」に見合う政策なのかどうか誰にも判断できず、EBPMとはほど遠い。これに対し共通申請サービスが目指すのは、紙ベースでやり取りされるデータを農業現場と行政が共有データ資産として活用することによる効果的な農政へのシフトだ。

農水省は、デジタル地図にも力を入れている。2019年3月には国内の水田約3000万筆(区画)をカバーする「筆ポリゴン」を作成し、オープンデータとして公開した。筆ポリゴンは行政分野のみならず、営農や農業研究にも役立てられる。地図をベースに、便から腸内フローラを検出するように、土壌中の微生物フローラを把握して筆ポリゴンデータと紐付けることが可能になる。

これにより、例えばこれまで因果関係が把握しづらかった有機農業分野の研究も進む。その結果、地域ごとの土壌・気象条件に応じた生産性の高い農法が解明されていくだろう。年1回しか収穫できない作物を数カ所の実験圃場で分析したら数十年かかるような実験であっても、筆ポリゴンに紐付けて200箇所分の土壌分析結果・収穫量のほか、天候など外部環境のデータを掛け合わせて分析できたら、数年あるいは1年で結論が出せる可能性がある。世界で最も農学研究がしやすい環境をつくってみたい」(畠山氏)。

データはこれまでも各種機関が制度別に管理してきた台帳の情報に加え、小型人工衛星やドローン、地上IoTセンサーで取得する筆ごとのマイクロ気象情報、生育や鳥獣被害・病虫害の状態などを想定する。進化し安価になりつつあるこうしたデバイスを活用することで、農業者による手入力作業を経ずにデータ蓄積が可能になり、営農システムの管理も楽になると期待する。

●Next:デジタル3原則の実現に不可欠な技術要素とは?

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-