市場の急成長が期待される「M2M」(Machine to Machine)通信の標準化が、いよいよ本格的に動き出した。去る2012年7月24日(日本時間7月25日午前)、米国ワシントン州ベルビュー市に、世界の代表的な7つの標準化開発機関(SDO)の代表が集まり、M2M分野における新しい国際標準化組織「oneM2M」(ワンエムツーエム)を設立するための調印式が行われ、「oneM2M」が正式に発足した。ここでは、スマートグリッド時代およびその先の時代に向けて、M2Mとは何か、IoT(モノのインターネット)との関係、さらにoneM2Mの全体像とそのロードマップについて、NICT(情報通信研究機構)執行役 富田二三彦氏、TTC(情報通信技術委員会)業際イノベーション本部本部長 山中幸雄氏、TTC 担当部長(標準化兼業際イノベーション本部) 高橋竜男氏にお聞きして最新動向をまとめた。

M2Mとは何か?IoTと何が違うのか?

最初に、M2M(Machine to Machine)通信とは何か、簡単な例を挙げて整理しておく。

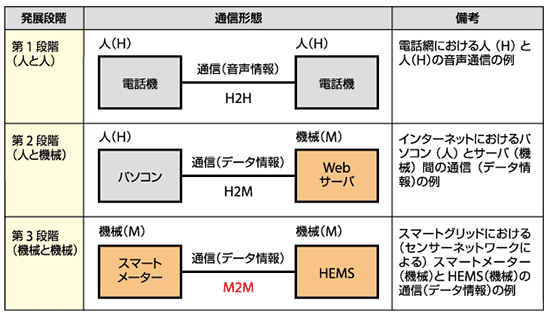

図1はM2M通信への通信形態の発展を示したものであるが、第1段階は、電話のように人(Human)と人(Human)が電話網に接続され、電話機を通して通信する形態(H2H)である。続く第2段階は、インターネットのようにパソコンを操作する人(Human)がサーバ(機械:Machine)と通信する形態(H2M)である。

これに対して、人を介在させないで、例えばセンサーネットワーク注1などによって「スマートメーター」などの機械(Machine)と、家庭のエネルギー管理システムである「HEMS」などの機械(Machine)を直接通信させる形態が、M2Mの通信形態である。

注1 例えばZigBeeやZ-Wave、Bluetoothなど。

つまりM2Mとは、人が関係しない(介在しない)機械と機械の通信のことを言い、いわば機械の側から見て、機械と機械が自動的に情報をやり取りするシステムの全体を表している。一方、IoT(Internet of Things)とは、「モノのインターネット」と言われるように、人の側から見て、情報を受け取る人へのサービスも含めた概念ととらえることができる。

IoTのシステム部分には、M2Mと同様に人が介在しない機械と機械の情報通信もあるが、サービスの観点から、人が介在することもある状況の中でモノ同士がインターネット通信する全体像と考えられる。例えば、人による判断などを含めて見てみると、観測データはもちろん、人の流れ、物流、エネルギー供給・需要、病院や学校・職場、住居等々のさまざまな種類の情報交換を通じて、時々刻々変化する災害に対して、被災する可能性のある住民ひとりひとりにリアルタイムで的確に対応する、「総合的な耐災害システム」のようなものが考えられる。

このようにM2MとIoTの両者はかなり似ているため、同義とみられる場合もあるが、捉え方によって表1に示すように、IoTはM2Mよりも幅広い概念をもつため、M2MはIoTの1つの要素という見方もできる。

| M2M(Machine to Machine) | IoT(Internet of Things) |

|---|---|

|

|

M2Mによって拓かれる新しいビジネスへの期待

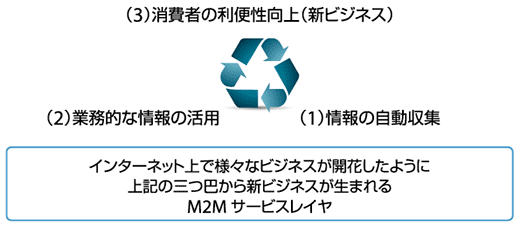

それでは、M2Mによってどのようなビジネスの発展が期待されているのだろうか。ここで、簡単にM2Mの仕組みを見てみる。図2のように、M2Mは基本的には、

- まずセンサーネットワークによって機器(デバイス)から各種の情報(例:スマートメーターからの家庭における電力利用量の情報)を自動収集し、

- その情報を活用する。この場合、1つの業種だけで活用するのではなく、業際的な情報(異なる業種にまたがる情報)として活用できるようにする。

- (2)のように活用することで、消費者の利便性を向上させる。

というようなサイクル(循環)によって、新しいビジネスを創造できる可能性をもっている。

その様子はインターネット上でさまざまなビジネスが開花したのと同様に、図2の三つ巴〔(1)、(2)、(3)〕のサイクルを基本にして、この循環をどんどん発展させることにより、さらに新しいビジネスをも生み出していくと考えられる。このベースとなるものは「M2Mサービスレイヤ」と呼ばれ、日本も含め各国がこのレイヤについて取り組み始めている。このように基本となる情報を活用してビジネス展開するという面においては、日本はかなり出おくれている感がある。

例えばスマートグリッドの場合、米国のNIST(米国国立標準技術研究所)から2010年1月に発表され、スマートグリッドのバイブルとも言われる「NISTのリリース1.0」においては、当初から図3に示す「?」印のように、「エマージングサービス」(今後、台頭する新サービス)が明確に位置づけられていた。このように、米国は当初から、スマートグリッド開始段階から、家庭から得られた電力の利用情報を、今後、業種をまたがってどのように活用してビジネスを見つけ出していくかということを考えていたのだ。

〔出所:「NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 1.0、January 2010」「NISTのスマートグリッドの相互運用性標準に関するフレームワークとロードマップ・リリース1.0」、http://www.nist.gov/public_affairs/releases/upload/smartgrid_interoperability_final.pdf〕

●Next:欧州のM2M動向から見えるものは?

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-