前編では、NICT(情報通信研究機構)執行役 富田二三彦氏、TTC(情報通信技術委員会)業際イノベーション本部本部長 山中幸雄氏、TTC 担当部長(標準化兼業際イノベーション本部) 高橋竜男氏にお聞きして、市場の急成長が期待される「M2M」(Machine to Machine)通信の標準化と、新しい国際標準化組織「oneM2M」の誕生までを紹介した。後編では、oneM2Mの組織や基本的な標準アーキテクチャ、ターゲットとする「共通M2Mサービスレイヤ」について具体的に見ていく。

「oneM2M」(ワンエムツーエム)とはどのような組織か?

2012年7月24日(米国時間)に設立された「oneM2M」は大きく、

- 運営委員会(SC:Steering Committee)

- 技術総会(TP:Technical Plenary)

- 作業部会(WG:Working Group)

の3つで構成され、シンプルで効率的な組織構成となっている。前編で紹介したように、すでに第1回の運営委員会が2012年7月24日〜26日に、米国ワシントン州ベルビュー市で行われている。

この「oneM2M」への参加資格には、表1に示す4つのカテゴリーがあり、それぞれのメンバーごとの投票権の有無や技術的な提案の資格の有無など、細かい規定がある。例えば、OMA(Open Mobile Alliance)やCDG(CDMA Development Group)が自分たちの標準をここに提案して国際標準化することも可能で、かなりメリットはある。

| カテゴリー | 内容 |

|---|---|

| (1)パートナータイプ1 | 設立文書に署名した7つのSDO(日本ではTTC、ARIB) |

| (2)パートナータイプ2 | oneM2Mに仕様の入力を希望する標準化団体やフォーラム、アライアンス等(HGI、CDG、IEEE、OMA、BBF、IPv6等) |

| (3)メンバーズ | oneM2Mの標準化活動に興味を持っている一般企業(KDDI、NTT、NEC) |

| (4)アソシエートメンバーズ | 各国の政府、および政府関係機関〔韓国(KCC)や中国の通信主管庁等〕 |

oneM2Mの設立SDO(標準化開発機関)のひとつであるTTCは、「パートナータイプ1」という資格でoneM2Mへ参加しているので、一般企業の場合は、2012年7月25日にTTC内に新しく設置された「oneM2M専門委員会」を通して、oneM2Mへの活動に参加することができる(注1)。

注1 ただしこの場合、TTCの会員となる必要がある。

http://www.ttc.or.jp/j/std/committee/wg/onem2m/

oneM2Mが目指すアーキテクチャとは

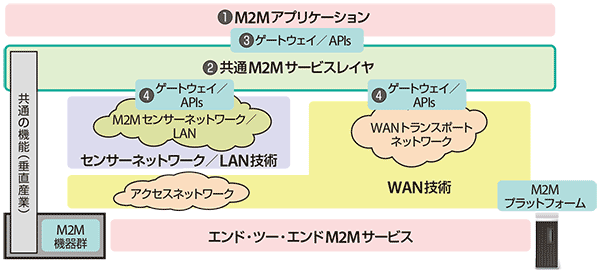

oneM2Mが進めているM2M関連技術の標準化は、図1に示すような内容である。2012年9月にスタートしたoneM2Mの技術総会(TP:Technical Plenary)において、本格的に議論が開始されはじめたところだ。具体的には図1の上部に位置する、M2Mアプリケーションと共通M2Mサービスレイヤ、両者(と)の間のゲートウェイとAPI、および共通M2Mサービスレイヤとネットワーク間のゲートウェイとAPIなどの標準化が行われていく予定である。については、図に示すように大きく、

- センサーネットワーク/LANからアクセスする場合

- WAN(広域通信網)からアクセスする場合

があるため、これらのAPIについて検討される予定である。ただし、このアーキテクチャ図は、oneM2M設立段階に対外的な説明用の資料として作成されたものであるため、今後は、ETSIのTC-M2M委員会や、TIAのTR50委員会で2〜3年にわたって検討されてきたモデルなどをベースに新たに作成することになる。

〔出所 oneM2M Standardization.pptx - Docbox - ETSI、http://www.arib.or.jp/osirase/seminar/no99konwakai.pdf、ARIB:第99回電波利用懇話会「oneM2Mパートナーシップ設立の取組みと今後の動向」2012年8月28日、http://www.arib.or.jp/osirase/seminar/no99konwakai.pdf〕

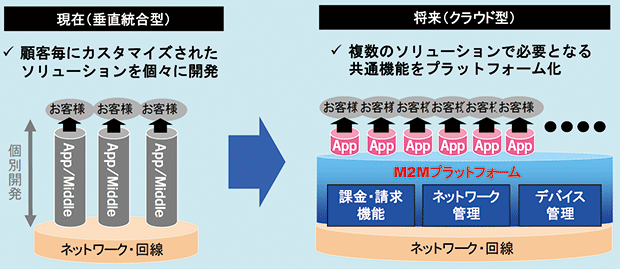

図2を見ていくと、左側は、現在のパイプ型(垂直統合型)のM2Mサービスのイメージである。

1つのアプリケーションごとに1つのネットワークインフラが対応(アプリケーションごとに個別のインフラを用意)し、1つまたは複数の機器(デバイス)が接続される垂直統合型のモデルとなっている。

これを、図2の右側に示す水平展開型(クラウド型)のモデルに進化させ、ビジネスアプリケーション1、2......Nというように、いろいろなアプリケーションを走らせることができる共通のアプリケーション基盤をつくるというモデルへと変更を進めている。つまり、独自の垂直型モデルからオープンなプラットフォームによる水平分散型モデルへの展開を目指しているのだ。

〔出所 ARIB:第99回電波利用懇話会「oneM2Mパートナーシップ設立の取組みと今後の動向」、2012年8月28日、http://www.arib.or.jp/osirase/seminar/no99konwakai.pdf〕

標準化のターゲットは「共通M2Mサービスレイヤ」

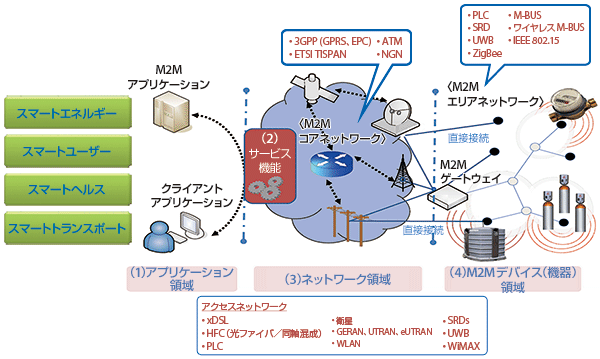

ここでETSI TC M2Mの資料を参考に、もう少し具体的に見ていこう(図3)。図3は左側から、

- アプリケーション領域(M2Mアプリケーション等)

- サービスケーパビリティ(サービス機能)

- ネットワーク領域

- M2Mデバイス(機器:センサーやスマートメーター)領域

という構成になっている。M2Mアプリケーションとしては、具体的にスマートエナジー(グリッド)からスマートヘルス(e-ヘルス)に至るまで、さらにネットワークとしては用途により、

- コアネットワーク(例:3GPP、NGN等)

- アクセスネットワーク〔例:無線LAN、PLC、HFC(CATV)、衛星等〕

- M2Mエリアネットワーク(例:PLC、ZigBee、M-Bus等。M2Mデバイス領域のネットワーク)

の3つで構成されている。当初は、ネットワークに依存しない「サービス機能」を提供する共通M2Mサービスレイヤをターゲットにして、標準化が展開される予定である。

〔出所 Overview of ETSI TC M2M Activities Enrico Scarrone, 「ETSI TC M2M Chairman, Telecom Italia David Boswarthick, ETSI TC M2M Technical Officer」 March 2012、http://docbox.etsi.org/M2M/Open/Information/M2M_presentation.pdf〕

「ETSI TC M2M」をベースにした標準化の展開

M2Mの標準化については、ETSIでの検討がかなり進んでいるため、oneM2M内の検討においてはETSIの影響、つまり前述したETSI TC-M2M技術委員会の標準化の検討結果が強く反映されたものになると思われる。

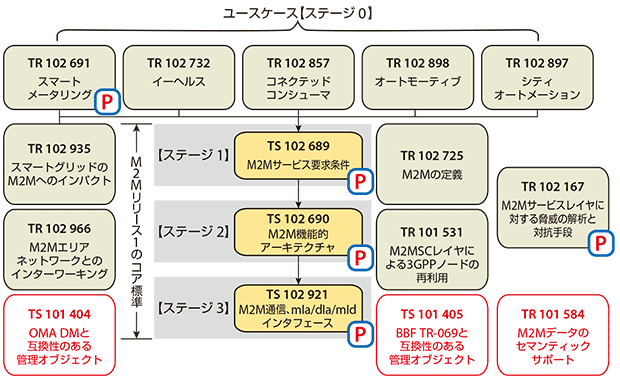

図4は、ETSI TC M2M技術委員会の全体的な標準化活動の全体像を示したものであるが、図4中に示されているように、すでに多くのTR(Technical Report、技術報告)、TS(Technical Specification、技術仕様)が策定されていることがわかる。ここでのTSは技術仕様であるため、拘束力のないTRよりも重要な位置づけとなる。

TR:Technical Report、技術報告 TS:Technical Specification、技術仕様 〔出所 Overview of ETSI TC M2M Activities Enrico Scarrone、「ETSI TC M2M Chairman, Telecom Italia David Boswarthick, ETSI TC M2M Technical Officer」、March 2012、http://docbox.etsi.org/M2M/Open/Information/M2M_presentation.pdf〕

ETSIのTC-M2M技術委員会の審議状況はかなり進展していて、oneM2Mの基本的なアーキテクチャの検討はかなり進んでいると言えよう。一から始める標準と違ってoneM2Mの標準化のテンポは速い。

そのため、2012年の9月からスタートした技術総会では、このようなTC-M2Mの仕様をベースに議論することになった。他の機関からよほど強い意見がなければ、そのまま標準化されるという展開になる可能性もある。

このとき、例えばIPR(知的財産権)の扱いはどうなるのだろうか。

IPRについては3GPP(WCDMAやLTEの移動通信の標準化組織)においても、基本的にはその標準技術の中に本質的な必須特許が含まれている場合は、その特許の存在をあらかじめ宣言したうえで標準化し、その仕様を使いたい場合にはFRAND注2というポリシーに基づいて許諾が行われることになっている。

注2 FRAND:Fair, Reasonable And Non-Discriminatory。「公平で合理的でかつ非差別的」に特許を許諾すること。

つまり、法外な値段でなく、公平にだれでも使える料金を条件にして標準化する、言い換えると、そういう条件でないと標準にはしない、という方法論に基づいているということなのだ。

●Next:すでに次世代のM2Mリリース2の検討が開始

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 4

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-