インターネットに接続可能なデバイスが日々膨大なデータを生み出すIoT時代に突入するなか、喫緊の課題になるつつあるのがデータ利活用の高度化である。しかし形式や内容が異なる様々なデータが混在する状況において、ビジネスが求める「今欲しいカタチ」に合わせてデータを分析するのは決して簡単ではない。データの収集・蓄積、加工・分析、そして活用について実績を積み重ねているデリバリーコンサルティングが、「データマネジメント2017~データが繋ぐ共創社会~」のセッションにおいて、“AI in BI”の観点からそのコンセプトとアプローチを紹介した。

集計にばかり重きを置く現行のBIツール

株式会社デリバリーコンサルティング IoTコンサルティング事業部 部長 水野 悠介 氏

株式会社デリバリーコンサルティング IoTコンサルティング事業部 部長 水野 悠介 氏BI(Business Intelligence)ツールの大まかなコンセプトは、データを集計し、それを可視化して理解を促すというものだ。しかしながら、ほとんどのBIツールは集計がメインになっており、データの明細一覧の参照にあまり重きを置いていない。その場合、エクセル等に頼らざるをえないのが現状だ。

デリバリーコンサルティング IoTコンサルティング事業部 部長の水野悠介氏は、「日本人はとにかく一覧で見ようとする傾向が強い。数百行程度までのデータであればその方法で簡単に傾向がわかるかもしれないが、何万行というレポートとなるとひたすら頑張って追っていくしかなくなる」と話した。つまり一覧にすることで、簡単に全体を見られる反面、そこから何かを得ようとすると労力がかかってしまうのである。

一方でBIツールというのは、文字通り「ビジネス・インテリジェンス」を有する人が使うことを前提につくられているものが多い。そのため現場では、「あの人しか使えないから、彼・彼女にお願いするしかない」と、一部の人間に分析依頼が集中して、待ち時間が発生するといった状況になりがちだ。

そのため、誰でも使えるようにとのコンセプトから、ここ数年セルフサービスBIが人気を集めている。しかし、セルフサービスBIにしても、単純に集計してしまうと、特徴のあるデータまでも平均化されて“丸まって”しまうため、必要な知見を得ることが難しくなってしまうという側面もある。「ユーザーにデータ探索を強いてしまうのが、現行のBIツールの限界とも言える」と水野氏は語る。

IoTで大きく可能性が高まるID-POSデータ

一方、IoTの進展により、状況把握・行動把握につなげられるデータが簡単に手に入るようになりつつある(図1)。例えばID-POSのデータ分析を行う場合、従来であれば人と紐付いたID付きのPOSデータから何かを見つけようとしていたものが、IoT時代の到来により、様々なデータを付加できるようになっている。例えばレジで顧客の顔をカメラで撮影したとすると、その映像を基に顧客の属性や感情などをAIで拾い上げるようなことも可能となりつつあるのだ。「ここまでのことは、従来のPOSやID-POSだけではとても不可能だっただろう」と水野氏は強調した。

図1:IoTによる状況把握・行動把握データの出現

図1:IoTによる状況把握・行動把握データの出現IoTを活用すればこのような行動データに加え、状況データも付加できるようになる。通常のPOSデータにはエンド(店舗)でどのように売っていたかという情報は付加されておらず、もしそこまで付加するとすれば専用のシステムが必要でなった。それが、例えば“店舗ではこの商品にPOPを貼って安売りしていた”などといった行動データまで、カメラなどから追加できるようになるのである。

水野氏は言う。「こうした行動把握・状況把握データを得ることができれば、ID-POSのデータに大きな付加価値を加味できるようになるだろう。その結果、“POPによるキャンペーンを実施した結果、売上が向上した”など、ビジネス施策における原因と結果との因果関係まで合わせて分析できるようになるのだ」。

生データの分析が得意なAI

AIは、加工なしの生データからのデータ探索がとても得意だ。例えば、SFA(Sales Force Automation:営業支援システム)にデータを登録し、受注・失注につながったかどうかを検証している企業は多いだろう。しかし、そこではデータを入力するという作業が必用になる。人手が必用な作業というのは、ミスが生じやすく正確なデータではなくなってしまう。そうすると、本来、受注・失注のきっかけがどこにあったのかを明確化することが難しくなってくる。

これに対し、IoTデバイスなどから自動で取得されるデータは、生データのため正確そのものだ。「生データをAIで分析することで、何が原因でどのような結果につながったのかを把握しやすくなる」と水野氏は言う。

いますぐにでも始められる“AI in BI”

こうしたIoT時代のデータ分析環境の現実解となるのが、多種多様なデータをAI分析のために準備できる「仮想DBサービス」である。もしもデータごとに別々のDBを用意していたならば、データ分析を始めるまでに多大な時間がかかってしまうだろう。そこで様々なデータに柔軟に対応できる仮想DBをクラウド上に構築して、AIへと受け渡すアプローチが有効になってくるのだ。

「データを次々とつなげていけば、AIはどんどん魅力的になっていくだろう。そのため各種データを上手に活かせるようなデータマネジメントプラットフォームが重要となってくる」(水野氏)。

そして、データ検索後に機会や課題を発見するのがビジュアライゼーションである。そこでは、まずは視覚で理解することが肝要になる。「視覚によって何が目立っているのかがわかるだけでもスタートラインとしては合格だと言える」(水野氏)。

さらに、データ検索後には、必用な情報だけを必用な人に届けるRPA(Robotics Process Automation)も効果を発揮することになる。これにより、情報共有と情報の適切な配布が可能となるのだ。

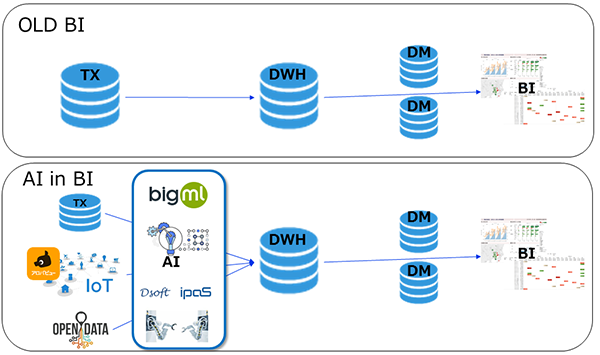

ここまでを可能とする“AI in BI”は、いますぐにでも始められると水野氏は言う。これまでのBIはトランザクションデータをDWH(データウェアハウス)に一旦溜め込んで、データマートに加工してからデータを見ることが多かった。それが、AI in BIでは、トランザクションデータだけでなく、IoTやオープンデータなどを集めたうえで、AIによる分析情報を付加してDWHへと落とすことができるようになるのである。そうなれば、DWHに蓄積される情報はより付加価値が高いものとなり、そこからデータマートへとつくり込んでBIで可視化することで、さらに広く深い知見が得られるようになるのだ(図2)。

図2:いますぐにでも始められるAI in BI

図2:いますぐにでも始められるAI in BI「すべてを刷新しなければいけないのではない。DWHに貯める前の段階にAI in BIを入れるだけで、既存のデータ分析環境を活かしたまま飛躍的に使いやすくすることができるだろう」と水野氏は力説して講演を締めくくった。

●お問い合わせ先

株式会社デリバリーコンサルティング

〒108-0074 東京都港区高輪1-3-13 NBF高輪ビル 5F

TEL:03-6683-4474

URL:http://www.deliv.co.jp/

E-mail:sales@deliv.co.jp

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-