コロナ禍による働き方の変化やデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展を受けて、業務の自動化やシステム開発の内製化が定着しつつある。一方で、生成AIの登場などテクノロジーの発展・多様化が著しく、その動向が見極めにくくなっている。2024年4月18日に開催された「IT Leaders Tech Strategy LIVE [ハイパーオートメーション]実現への道筋─“自動化の連なり”が導く業務改革と新しい働き方」(主催:インプレス IT Leaders)に、アイ・ティ・アール(ITR)プリンシパル・アナリストの舘野真人氏が登壇。ハイパーオートメーションの概念と要素技術の最新動向を概観したうえで、IT部門や事業部門に求められるアクションを解説した。

コロナ禍が業務自動化を後押し

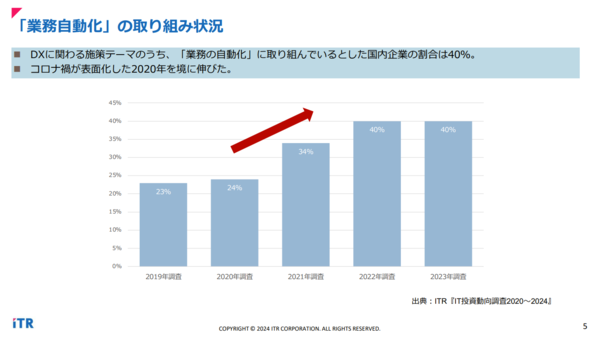

アイ・ティ・アール(ITR)がユーザー企業を対象に毎年行っている「IT投資動向調査」によれば、2023年時点で40%の企業が業務自動化に取り組んでいる。2019~2023年の5カ年で見ると、2020年初頭からのコロナ禍の影響で、業務自動化への取り組みが後押しされたことが調査結果に表れている(図1)。

図1:業務自動化の取り組み状況(出典:ITR)

図1:業務自動化の取り組み状況(出典:ITR)拡大画像表示

ITR プリンシパル・アナリストの舘野真人氏(写真1)は、「2021、2022年に対し、2023年は伸び率としては横ばいだが、導入済みの企業においては、自動化の適用領域を拡大する動きが活発化した」と説明した。

写真1:ITR プリンシパル・アナリストの舘野真人氏

写真1:ITR プリンシパル・アナリストの舘野真人氏では、未着手の企業が業務自動化に取り組む理由、動機は何か。ITRが2024年1月に従業員1000人以上の企業を対象にした調査によると、業務自動化の目的は、「全社的な業務変革の実現」「人為ミスの削減」の2つが群を抜いた。また、「人手不足解消」を理由に挙げる企業が若干だが増加傾向にあるという。「単に人手不足を解消したいだけではなく、多くの企業は自動化をテコに全社的な変革につなげたい意欲が強い傾向が見てとれる」(舘野氏)

舘野氏は、外的な要因についても触れた。総務省が2023年11月に公表した『我が国のインターネットにおけるトラヒックの集計・試算』によると、国内のインターネットトラフィックは近年急速な増加傾向にある。

「トラフィックの量の多さは、業務で扱うデータの量や頻度が高まっていることを意味する。かつては手作業でできた業務も、今や手作業では追いつかず、自動化に目を向けるようになるという状況が考えられる」(舘野氏)

ハイパーオートメーションの構成要素

続けて舘野氏は、イベントのテーマであるハイパーオートメーションの概念と技術動向について解説した。ハイパーオートメーションという言葉にはさまざまな解釈があるが、舘野氏は以下の2つを定義として示す。

●複数のテクノロジーを組み合わせ、エンドツーエンドでプロセス自動化を実現する取り組み

●自動化の一連のライフサイクルを最適化する取り組み

「Excelでマクロを作る、RPAで簡単な自動化シナリオを作る──。そうした特定タスクの自動化を“自家用車の運転”とすると、ハイパーオートメーションは、制御方法やルール・規制までを含めた、“都市交通システム全体の運用管理”に相当する。単に技術だけで実現できるものではなく、その周辺の整備まで含めて取り組むテーマと捉えられる」(舘野氏)

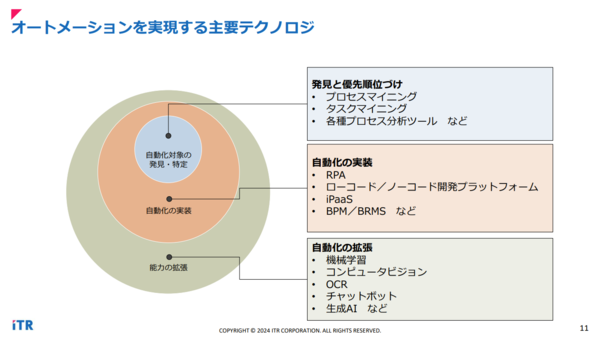

舘野氏は、ハイパーオートメーションを実現するテクノロジーを、「発見と優先順位づけ」「自動化の実装」「自動化の拡張」の3つに分類して示した(図2)。

図2:オートメーションを実現するテクノロジー(出典:ITR)

図2:オートメーションを実現するテクノロジー(出典:ITR)拡大画像表示

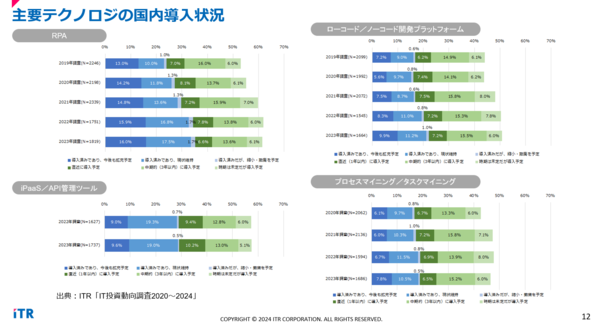

自動化テクノロジーの代表格であるRPAは、上述のIT投資動向調査では新規導入を検討する割合がわずかに減少傾向にあるが、導入率で見ると近年は着実な伸びを見せている(図3)。

一方、導入の伸び率が大きいのはローコード/ノーコード開発プラットフォームだ。また、iPaaS(Integration Platform as a Service)、プロセスマイニング/タスクマイニングに関しては、「新規導入率が急速に伸びているとは言いがたいが、それらを導入済みの企業が今後の投資拡大の意欲を示している」と舘野氏。このような適用領域を広げる動きが実際に起こっている。

図3:主要テクノロジーの導入状況(出典:ITR)

図3:主要テクノロジーの導入状況(出典:ITR)拡大画像表示

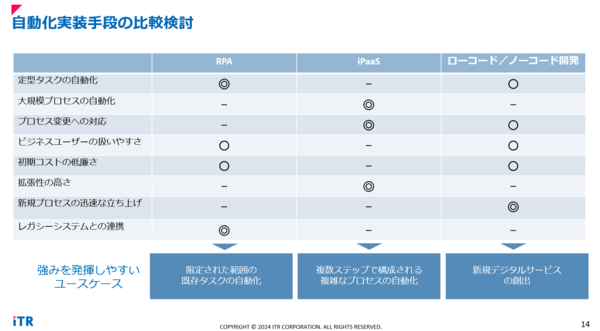

定型タスクの自動化に強いRPAの場合、レガシーシステムのようなAPIなどの連携手段が乏しい環境下では有用な選択肢となるという。また、iPaaSであれば一連の複数プロセスにおける変更に対応しやすく、拡張性に理があると舘野氏は指摘。そして、ローコード/ノーコード開発は新規ビジネスの立ち上げなどの有力手段であり続けるという(図4)。

「これらの技術は必ずしも競合するものではなく、融合した製品も登場しつつある。今後、複数の技術が融合していく動きが進んでいくと見ている」(舘野氏)

図4:自動化実装手段の比較(出典:ITR)

図4:自動化実装手段の比較(出典:ITR)拡大画像表示

●Next:高まる自動化のニーズ、「発見の仕組み化」がポイントに

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-