[市場動向]

性能のみを追い求めず、“業務現場で実際にできること”を重視─IBMの生成AI戦略

2025年4月4日(金)愛甲 峻(IT Leaders編集部)

企業における生成AIの活用が技術検証から本格的な業務活用の模索へと移りつつある。日本IBMは2025年3月26日にプレスセミナーを開き、同社のAI関連製品の全体像や最新動向を説明した。「watsonx」を主軸とする生成AI製品群を、顧客の業務に密接なユースケースとして提供することに力を注いでいる。語られた内容から、根幹となる基盤モデルの機能強化や、AIエージェントがもたらす新たな協働を示した社内事例を取り上げる。

生成AIの本番展開に向けユースケースの拡大に注力

昨今、企業・組織による生成AI活用のフェーズは、その技術的な価値や可能性を検証する段階から、ビジネスへの本番展開を模索し、推進する段階に差しかかっている。さまざまなベンダーが生成AIの業務への適用を支援する姿勢を鮮明にしていることにも、そうした状況の変化が現れている。

写真1:日本IBM テクノロジー事業本部 Data and AIエバンジェリストの田中孝氏

写真1:日本IBM テクノロジー事業本部 Data and AIエバンジェリストの田中孝氏IBMもこの分野の主要ベンダーの1社だが、その狙いは他社とは少し異なるという。日本IBM テクノロジー事業本部 Data and AIエバンジェリストの田中孝氏(写真1)は、「当社は、従来の生成AI活用の取り組みをそのまま業務に移すことを本番展開とは捉えていない。AIのユースケースをより業務に密接な領域に広げていく」と説明。顧客ごとのビジネス課題の解決に特化した製品・サービスに注力しているとした。

その中心となるのが、2023年から提供しているAIモデル構築・運用プラットフォーム「watsonx」だ。現在、watsonxには多数の製品が含まれるが、それらは大きく2つのカテゴリに分けられる。

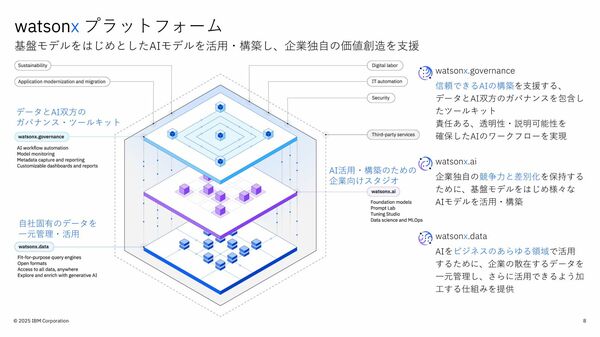

1つ目が、企業独自のAI活用のユースケース開発を可能にする「watsonx プラットフォーム」で、3つのコンポーネントからなる。「watsonx.ai」が基盤モデルなどを用いた開発の要にあり、散在するデータを一元化するためのデータ基盤「watsonx.data」、開発したAIモデルの運用管理を担う「watsonx.governance」が配されている(図1)。

図1:watsonx プラットフォームの全体像(出典:日本IBM)

図1:watsonx プラットフォームの全体像(出典:日本IBM)拡大画像表示

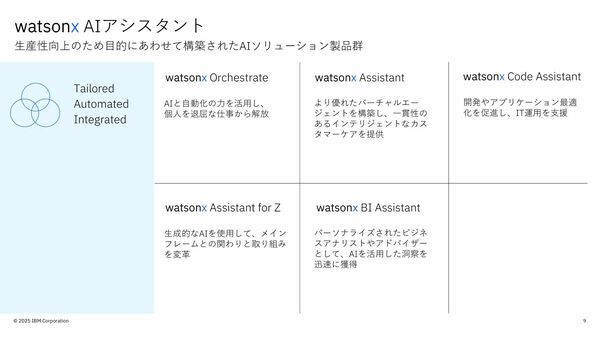

フロントエンドには「watsonx AIアシスタント」がある。コードを自動生成して開発生産性を高める「watsonx Code Assistant」など、典型的なAI活用のユースケースに対応するサービス群を用意している(図2、関連記事:IBM、プログラミングコードの生成AI「watsonx Code Assistant」が利用可能に)。

図2:watsonx AIアシスタントのラインアップ(出典:日本IBM)

図2:watsonx AIアシスタントのラインアップ(出典:日本IBM)拡大画像表示

●Next:推論機能を強化したGranite 3.2の性能

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 4

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-