2016年あたりから脚光を浴び始めたRPAは国内市場でも堅調な伸びを示している。ユーザー事例も次々と公表され、まさに活況だ。もっとも、RPAを導入すれば生産性が高まり、デジタル時代に相応しい競争力を獲得できるという短絡的な話ではない。RPA導入を機に、自社のビジネス価値を際立たせるデザイン力とセンスに想いを巡らせなければならない。

紙書類を見ながらのデータ入力、複数システムにまたがるデータ転記、毎度同じ手順を繰り返すルーチンワーク…日々のオフィス業務の中で「何故わざわざ人手でやっているんだろう?」と疑問を感じる作業は、意外と多いものだ。こうした“周辺業務”を代替させ、従業員がコア業務に集中しやすい環境を整えるものとしてRPAに期待が集まっているのは周知の通りだが、では、その市場はどのぐらいの勢いで伸びているのだろうか。

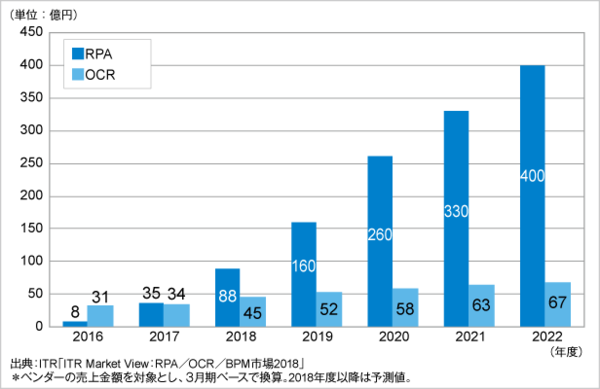

独立系ITコンサルティング・調査会社であるアイ・ティ・アール(ITR)が2018年10月末に公表したレポートに興味深い結果が示されている。それによると、2017年度の国内のRPA市場は売上金額で35億円(前年度比4.4倍)に成長。2018年度以降も堅調な伸びを続け、2022年度には400億円の大台に達するとの予測を打ち出している。2017~2022年度のCAGR(年平均成長率)で見ると、実に62.8%と高い値となる(図1)。

図1 RPAおよびOCR市場規模推移および予測 出典:ITR「ITR Market View:RPA/OCR/BMP市場2018」 https://www.itr.co.jp/company/press/181025PR.html

図1 RPAおよびOCR市場規模推移および予測 出典:ITR「ITR Market View:RPA/OCR/BMP市場2018」 https://www.itr.co.jp/company/press/181025PR.html拡大画像表示

ITRで取締役/シニア・アナリストを務める舘野真人氏は、レポート公表時のリリースの中で「2017年度は、それまで金融・保険業など一部の業種で先行していたRPAツール導入の動きが、他業種へも広がった年であるといえます。また、RPAツールを取り扱うSI企業の数が増加し販路が拡大したことも 、成長を後押しする要因となりました。2018年度は、試行段階にある企業での本格稼働が進むことから、市場規模は大きく拡大し、この高い成長率は2020年度まで続くと見られます。その一方で、製品ベンダー間の競争も激化しており、製品単価の低下や、一部の先進ユーザー企業における製品の切り替えなどの動きも始まっています。今後、大規模稼働に対応したロボットの管理・ガバナンス機能をもつ製品の需要が高まると考えられます」とコメントしている。

国内企業の導入率は32%、導入企業の6割が「満足」

国内企業のRPA導入率については、MM総研の「RPA国内利用動向調査」が参考になるだろう。2019年1月に調査した最新データによると、導入率は32%。2018年6月の前回調査時は22%だったので、約半年間で10ポイント増と急伸している。これもまた国内RPA市場が活況であることを物語っている(図2)。

図2 RPAの導入率の変化 出典:MM総研「RPA国内利用動向調査(2019年1月調査)」 https://www.m2ri.jp/news/detail.html?id=336

図2 RPAの導入率の変化 出典:MM総研「RPA国内利用動向調査(2019年1月調査)」 https://www.m2ri.jp/news/detail.html?id=336拡大画像表示

企業規模別に導入率をみると、年商1000億円以上の大手企業が39%と高いが、年商1000億円未満の中堅・中小企業でも27%に達している。RPAが本格的な普及期を迎え、ユーザー層も着実に裾野が広がっているようだ。

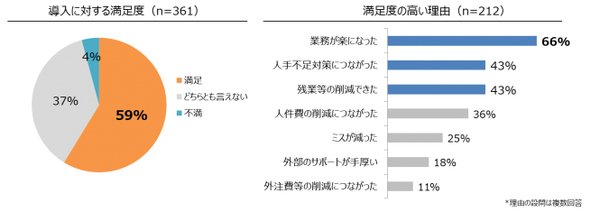

この調査では、RPA導入後の満足度についても聞いている。導入済みとの回答した企業の約6割が「満足」としており、「不満」はわずか4%にとどまった。「業務が楽になった」「人手不足対策につながった」「残業等を削減できた」といった評価が上位に並び、導入後にすぐさま体感的な効果を享受している姿が伺える(図3)。

図3 RPA導入に対する満足度とその理由 出典:MM総研「RPA国内利用動向調査(2019年1月調査)」 https://www.m2ri.jp/news/detail.html?id=336

図3 RPA導入に対する満足度とその理由 出典:MM総研「RPA国内利用動向調査(2019年1月調査)」 https://www.m2ri.jp/news/detail.html?id=336拡大画像表示

比較的単調な作業を人が長々と続ける場合、緊張感を持続するのはたやすいことではなく、うっかりミスが紛れ込んでしまう可能性がある。この点、定型的な手順を学ばせれば(事前に設定すれば)RPAは疲弊することなく黙々と正確に業務を遂行してくれるので有り難い存在だ。

少子高齢化によって労働力人口は着実に減っていく。採用したくてもなかなか候補者が集まらないといったことに拍車がかかることも予想される。人材難は、規模の小さな企業の方がより切実になってくるだろう。限られた陣容でビジネスを回していくには、人でなければできないことに全力を注ぎ、その他をできるだけITでカバーしていく取り組みが不可欠になる。“猫の手も借りたい”という領域にRPAが適用されていく状況はここしばらく続くことが見込まれる。

眼前の問題解決にピタリとはまり、効果もすぐに出てきやすいRPAではあるが、場当たり的に導入していくことに問題はないのだろうか。後半では、せっかくRPAを活用するのであれば、中長期的に念頭に置いておかなければならないポイントについて考えを巡らしてみよう。

旧態依然としたバックオフィス業務にメスを

ディープラーニングや機械学習を筆頭とするAIの進化、多種多様で膨大なデータの処理や蓄積、スマートデバイスの高性能化、各種クラウドの裾野の広がり、無線通信のさらなる高速化…デジタルテクノロジーは、ビジネスのあり方、もっと言えば我々の生活そのものに多大なインパクトを与え続けている。

企業においては、世の中の変化を味方につけて競争力を獲得しようという動き。つまりは「ITありき」で自社のビジネスをあらためて定義・設計し直し、組織も指揮系統もそれに最適化させる形で変革を成し遂げようとする動きが顕著になってきている。旗印は「デジタルトランスフォーメーション(DX)」だ。

先進的な企業は様々な取り組みをすでに進めている。顧客や取引先の“エクスペリエンス(サービス等を通じて体感し納得できる魅力的な体験)”を考え抜いた事業モデルを前に「なるほど、これはスマートなやり方であり、対価を払うに値する」と感じることもしばしばだ。

これに続けとDXを標榜する企業においては、とかく、顧客や取引先に近い「フロントエンド」の新しい仕組みを創り出すことばかりに意識が向きがちなケースが少なくないようだ。もちろん、大事なチャレンジであることに間違いはないが、そこばかりに手を入れても画竜点睛を欠く。

デジタルテクノロジーの進化と普及に弾みが付き、今まで出来なかったこと、考えられなかったことが次々と可能になってきているはずなのに、いざ自分が日々手を動かしている業務に目を向けると、極めて前時代的なやり方を許しているようなことがないだろうか。紙の伝票に押印を伴うような申請処理、複数システムのデータを表計算ソフトに再入力しての資料作成、電子メールの山の中から必要な添付資料を探す作業…挙げればきりがないのだが、「手間ひまばかり掛かって、本業への集中力を削いでしまう」業務がことのほか多い。

スピード感溢れる事業を展開すること、その場その場で最適な意思決定を下していくこと、従業員がモチベーション高く仕事にあたっていくこと。どれも熾烈な市場競争を戦い抜いて行くには欠かせない要件であり、そのためには「フロントエンド」にとどまらず日常のオフィス業務の「バックエンド」にもメスを入れ、首尾一貫した事業プロセスを組み立てなければならないのだ。

事業のグランドデザインがあってこそのRPA

ただでさえも労働人口の減少や高齢化といった喫緊の課題に直面しているし、育児や介護といった事情を抱える人の力を活かす働き方の多様性にも応えなければならない。DXに向かって邁進するにあたって、とりわけ念頭に置かなければならないのは「インターナル(≒社内業務)のDXをどう具現化するか」ということだ。

この文脈において、RPAが果たす役割、そして期待は大きい。ルーチンワークの類をソフトウェアによる自動実行に置き換えることができれば、従業員は自分が本来やるべきことに、より多くの時間を割くことができる。これまでの経験を活かし、実状に照らしてじっくり考え、最適だと判断した施策がうまくいけば、誰しも達成感を感じて次のやり甲斐へと結び付いていく。

むろん、RPAを導入すればすべてうまく行くという短絡的な話ではない。何をビジネス価値(顧客価値)とするのか、そのために理想となる業務プロセスはとういうものか、人がやるべきこととITでカバーすべきことはどう切り分けるか。そうした「グランドデザイン」があれば、RPAはビジネスをスムーズに回す歯車として極めて有効に機能するはずだ。

逆にいえば、眼前の非効率的な業務を一掃しようと無節操にRPAを導入しても効果は限定的であり、「昔ながらの業務プロセス」を残したままだと、DXのボトルネックになってしまう危険性もはらむ。テクノロジーへの感度とセンスが問われる。それがRPA導入のプロジェクトなのである。

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-