データ総研は1985年の創業以来、データマネジメントに特化したビジネスを推進してきた企業である。MDMという言葉が日本に広がる以前から、「マスタ統合」の名称のもとに、その必要性を訴え続けてきた。現在では、データマネジメント技術に関するノウハウパッケージ(方法論・手法)の研究・開発をはじめ、コンサルティングや教育など、データマネジメントに関する多彩なサービスを提供している。「データマネジメント2019」のセッションではデータ総研の大谷洋一郎氏が登壇。同社が培ってきたデータマネジメントに関する経験や知見に基づき、MDMの本質と構築プロジェクトを成功に導くための要件が解説された。

単なるツール導入から目的主導型へ、MDMに対する企業の意識も変化

株式会社データ総研 コンサルティンググループ マネージャ 大谷 洋一郎氏

株式会社データ総研 コンサルティンググループ マネージャ 大谷 洋一郎氏「2019年現在、データに関する業務に携わる人でMDM(Master Data Management)という言葉を知らない人はいないだろう。MDMは日本市場において市民権を得ており、ある意味、成熟期を迎えたとも言える。しかし、いまだに『MDMプロジェクトがうまくいかない』という相談は多々寄せられている」と、データ総研 コンサルティンググループでマネージャを務める大谷洋一郎氏は訴える。

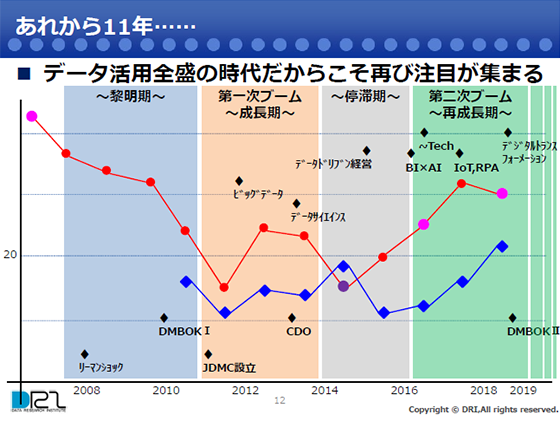

大谷氏によれば、MDMという言葉が日本に入ってきたのは2007年の終わりから2008年頃で、そのキーワードは一気に広がったという。しかし、2008年のリーマンショックの影響は日本企業にも及び、IT投資の抑制に伴ってMDMが実際に普及するまでには数年を要することとなる。

「MDMに向けた取り組みに対する機運が再び高まり始めたのはリーマンショックの傷がようやく癒え始めた2011年頃で、多くのツールが市場に投入され始めたこともあり、MDMに関する企業の意識も一気に向上した」(大谷氏)

しかし、2014年を迎え、ビッグデータの活用に対する機運が高まり始めると、MDMの必要性に対する疑問の声が寄せられるようになったという。大谷氏によれば、「他社がやっているから当社もMDMを実施しよう」「とりあえずMDMツールを導入しよう」といった施策のツケが回りはじめた時期でもあった。

「その結果、MDMは多大なコストを要するものの、直接的な売り上げには貢献しないと見なされるようになった。2014年当時、世の中を席巻していたのはビッグデータやデータサイエンスの領域であり、MDMにとって“冬の時代”だった」(大谷氏)

だが、2014年は現在まで続くビッグデータ活用に対するニーズの素地ができた時期でもあり、データドリブン経営といった言葉も誕生した年だった。「そうした中で、IoTやAIの普及とともにデータ活用に対する重要性はますます高まり、マスタデータの管理や整備に対する必要性が改めて認識されるようになっていった。そして2019年になり、本当の意味でMDMの重要性が叫ばれる時代が到来した」と大谷氏は訴える。

データ活用全盛の時代だからこそMDMに再び注目が集まる

データ活用全盛の時代だからこそMDMに再び注目が集まるMDMに対する環境や企業の認識も大きく変化

これまで説明してきたように、MDMの第一次ブーム、第二次ブームを経ていく中で、データの価値に対する認識は大きく変わった。データはビジネスに新たな価値をもたらす経営資源であるとみなされるようなり、今やあらゆる企業がデータの活用に取り組んでいる。一方、MDMを取り巻く環境も激変したと大谷氏は指摘する。

「MDMツールの機能や性能は洗練され、オンプレミスだけでなくクラウドによるサービス化も進んでいる。また、過去には『とにかくMDMツールを導入して、データを一元管理してしまえばよい』という考えが主体だったが、現在では『何のためにMDMを構築するのか』、その目的が明確になっている企業が増えている」(大谷氏)

ビジネス目的を明確にすべき

ビジネス目的を明確にすべきもう1つの変化が「データモデルの利用」である。大谷氏によれば、これまではMDMの構築や活用に際して、「Excel等で新旧マッピング表さえ作っておけばいい」「MDMパッケージにとにかくデータを移行すればいい」というケースが多々見受けられた。

しかし、MDMを構築、活用するにあたっては、「Aというデータは本当にAなのか」等、まずはデータモデルを用いて既存のデータを可視化して確認しておく必要がある。「そうしたデータモデルの重要性を理解している企業も増えており、私たちにデータモデルの作成支援を依頼する声も多数寄せられるようになっている」と大谷氏は話す。

データモデルを用いて既存のデータを可視化すべき

データモデルを用いて既存のデータを可視化すべきMDMを成功させるための3つの必要条件

では、どうすればMDMプロジェクトを成功に導くことができるのか。「現段階ではすべての要件を満たす魔法のようなツールは存在しない。事実、MDMの構築は泥臭い作業が多く、自分たち自身で苦労しながらデータを整理していかなければならないケースがほとんどだ。だが、『このような企業ならばMDMプロジェクトが上手くいく』という成功事例のパターンも見え始めてきた」と大谷氏は強調し、3つの成功パターンを紹介した。

① MDMの目的を熱弁できる人がいる

大谷氏は、成功するプロジェクトには「MDMを構築することで“こんなことを実現したい”」と熱く語れる人が少なくとも1人はいると語る。

「MDMのプロジェクトは個別業務アプリケーション開発とは異なり、様々なステークホルダーを巻き込む必要があり、そのためにも関係者を説得する熱量が重要となる。MDMの目的を熱弁できる人がいなければプロジェクトを成功に導くことはできない」(大谷氏)

② 自分の力で行路を切り開ける人がいる

大谷氏によれば、成功するプロジェクトの背後には、必ず“自分で考える人“がいるという。自分で考えようとしない人が推進するプロジェクトは往々にしてうまくいかない。そういう人は、“任せる”という名目で他人に放り投げるか、“答えを教えてくれ”と聞いてくるばかりになるというのだ。

「一方で、自分で考えることができる人は、自分なりの解答を持ったうえで、私たちのような外部の専門家に問題を具体的に示して、意見を求め、それによって自分の頭の中を整理することができます」(大谷氏)

③ 強力な信頼関係を構築し合える人がいる

プロジェクトの推進者が適切に動けるような環境を整えてくれる、プロジェクトオーナがいることも成功には不可欠だ。

「ステークホルダーどうしの議論が合致しなかった場合など、相談にのってくれるとともに背後で問題解決のための根回しや行動をしてくれるオーナーが成功するプロジェクトには欠かせない。熱い思いを持った担当者がプロジェクト推進し、その思いを理解しているオーナーが後押しする。このような関係性がなければMDMプロジェクトは成功しない」(大谷氏)

最後に大谷氏は次のように来場者に訴え、講演を締め括った。

「データの重要性が叫ばれる今こそが、MDMに取り組む時期である。今すぐにでもMDMに取り組んでいかなければ、今後のデータ活用に大きな影を落とすことになるだろう。だが、一足飛びにすべてのデータに対してMDMを適用する必要はない。大企業などでは膨大な数のデータがあり、それらを一気に統合していくことはかなり困難な作業となる。したがって、まずは効果の見込める、取り組みがしやすい領域をしっかりと見定め、そこからMDMプロジェクトに着手することが得策となる」(大谷氏)

●お問い合わせ先

株式会社データ総研

URL:http://www.drinet.co.jp

y-otani@drinet.co.jp

Tel 03-5695-1651

Fax 03-5695-1656

- データドリブン経営の実践に向けて、データトランスフォーメーションのための変革のポイント(2019/05/10)

- 世界140万人以上の技術者の知見が活用できる「Topcoder」の仕組みと先端システムの開発事例(2019/04/16)

- 急増するデータから将来を洞察するために――BIツールを革新する“3つ”のトレンド(2019/04/15)

- 行動に潜むニーズを顧客データから洗い出す! AIの自動分類が営業高度化の“鍵”に(2019/04/10)

- デジタル化を実践する上で重要なのは「Why-What-How」――部分最適に陥らないためのプロセスとプラットフォームの在り方とは(2019/04/08)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-