ストレージ仮想化は、広義にはボリュームマネジャーなどを含む 歴史ある技術である。そのなかで最近注目を浴びているのは運用管理の効率化に焦点を合わせた新しいタイプの仮想化だ。 本パートでは、このような新しいタイプのストレージ仮想化のメリットや、技術の種類について解説する。

サーバー仮想化の進展に伴い、ストレージ管理の効率化が以前にも増して重要視されるようになってきた。仮想化によりサーバーを柔軟に管理できるようになった一方で、ストレージの管理負担が相対的に増しているからである。

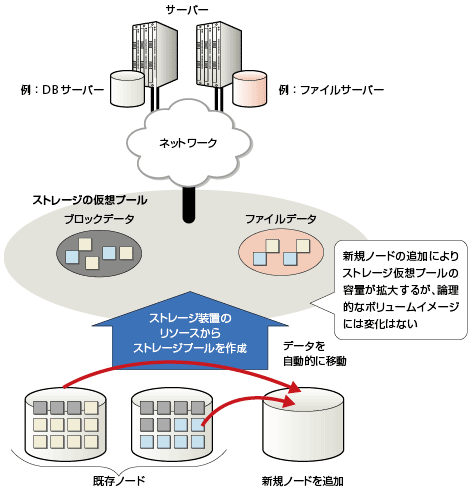

そこで注目されているのが、ストレージ仮想化である(図3-1)。ストレージ仮想化は、個々の装置の物理的な制約からシステム担当者を解放する。サーバー仮想化がサーバー管理を変えたように、従来よりもずっと柔軟な管理手法をストレージにも適用可能になるからだ。

スモールスタートを可能に

ストレージ仮想化の利点を、もう少し詳しく述べる。従来、ユーザー企業はストレージ装置を購入する際、決まって1つのジレンマに直面した。将来の成長を見越して大きな装置を購入すると、ビジネスが成長しなかったときにコスト高になる。一方、現状の要件に合わせて小さな装置を購入すると、ビジネスが成長したときに、大きなものに買い直さなければいけないリスクを抱えてしまう。

ストレージ仮想化は、こうしたジレンマを解決する。ストレージ仮想化により、現状の要件に合う小さな装置を導入(スモールスタート)し、その後ビジネスの成長に合わせて柔軟に拡張するといったことが可能になる。これは、既存の装置と新しい装置を論理的なストレージプールとして統合できるからである。既存の装置から新しい装置へのデータ移行を無停止で実施できるので、特別なデータ移行のプランニングも必要ない。

このほか、運用負荷を削減できるメリットもある。多くのストレージ仮想化製品が、仮想化を生かした自律的な管理機能を組み入れている。その一例が、ストレージ装置間での自動的な容量バランシング機能である。この機能があれば、ストレージプールに参加している装置の間で自動的に空き容量が平準化される。これにより、個々のストレージ装置の空き容量ではなく、論理的なストレージプールとしての空き容量のみを監視すればよくなる。手動による容量バランシング処理も必要なくなる。

ストレージ仮想化には、ディスク容量の無駄を省けるメリットもある。これまで、個別に運用している複数のストレージ装置間でデータを移行するケースはまれだった。非常に手間がかかるからだ。その結果、あるストレージ装置に空き容量が大量に残っていたとしても、それらを他の装置がダイナミックに共用することは難しかった。しかし、ストレージ仮想化を用いれば、複数のストレージ装置の空き容量をまとめてプールしておき、複数のストレージ装置間で融通し合えるようになる。

4つのアプローチ

ストレージ仮想化技術は、対象となるストレージの種類によって大きく2つに分けられる。「ブロックストレージの仮想化」と「ファイルストレージの仮想化」である。これらはさらに、仮想化処理のアプローチによってそれぞれ2つに枝分かれする。アプライアンスによる集中処理か、スケールアウトによる分散処理かである。

つまり、ストレージ仮想化には「ブロックストレージ仮想化アプライアンス」「スケールアウト型ブロックストレージ」「ファイルストレージ仮想化アプライアンス」「スケールアウト型ファイルストレージ」という4種類のアプローチがある。以下では、それぞれの特徴を順に見ていこう。

ブロックストレージの仮想化

ブロックストレージ仮想化アプライアンスは、複数のブロックストレージのリソースを仮想化し、論理的なストレージプールを作り出す機能を持つ。サーバーとブロックストレージを接続するSAN(Storage Area Network)上に配置する。ストレージ装置から独立しているため、異機種混在環境で利用できることが特徴だ。例えば、A社の製品からB社の製品にリプレースするとき、両製品をまとめて仮想化することでスムーズに移行できる。

スケールアウト型ブロックストレージは、複数のストレージ装置を論理的に1つのシステムとして動かす仮想化の仕組み。ストレージ装置側に実装される。その利点は、性能面での拡張性の高さである。前述した仮想化アプライアンスは仮想化処理が1カ所に集中するため、性能面での拡張性があまりない。一方、スケールアウト型は仮想化処理を複数のストレージ装置に分散させるので、性能を出しやすい。また、仮想化アプライアンスと比べてシステムレイヤーが1つ少ないので、信頼性設計などをやりやすくなるメリットもある。なお、上記2つのハイブリッドな実装形態として、スケールアウト型の拡張機能をブロックストレージ仮想化アプライアンスに持たせたものもある。

ファイルストレージの仮想化

ファイルストレージ仮想化アプライアンスは、クライアントとNAS(Network Atatched Storage)もしくはファイルサーバーを接続するLAN上に配置され、クライアントに仮想的なファイルシステムイメージを提供する。ファイルは、コントローラを通じて配下のNASに分散配置する。こうしたアプライアンスはストレージ装置から独立しているので、異機種混在環境で使用できる。この点を生かして、高価なNASと安価なNASを組み合わせて階層型ストレージを構成したり、NASをリプレースする際などによく用いられる。

スケールアウト型NASは、複数のNASを連結させて大規模なファイルシステムを作り出す技術である。NASに実装する。スケールアウト型であるため、性能を出しやすい。この利点を生かして、HPC(High Performance Computing)や、メディアエンターテイメントなど、高い性能が求められるファイル共有用途に使われることが多い。クラウドストレージや静止画・動画のライブラリなど、非常に大規模のファイル共有にも向いている。

以上、ストレージ仮想化のメリットと、4つのアプローチについて解説した。読者がストレージ仮想化技術を選択する際の指針となる情報が少しでもあれば幸いである。

- 桂島 航氏

- デル グローバルCSMB本部 エンタープライズテクノロジスト

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-