「ユーザーエクスペリエンスはECサイトやゲームの世界では重要かも知れないが、企業システムには関係ない」。もはや、そんな考えは通用しない。UXとは何かを知り、その改善に向けて具体策を練るべきときだ。

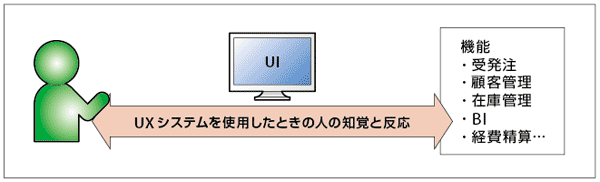

Part1において、UXを「システムとそれを利用する人との間に生じる相互作用のこと」とした。ユーザーが、ユーザーインタフェース(UI)を通じて体験する内容の総称がUXである(図2-1)。しかし、UXの定義は一意に決まっているわけではない。様々な組織や研究者が、UXの定義を試みている。

まず、国際標準化機構の定義を見てみよう。ISO9241-210は、ユーザーエクスペリエンスを「製品、システムまたはサービスに対する使用、および/または使用を予想したときの人の知覚と反応」と記述している。

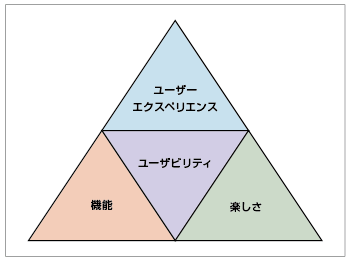

一方、米国の科学コンピューティング協会であるACM(the Association for Computing Machinery :情報科学国際交流財団が日本支部を運営)は、UXを「機能」「ユーザビリティ」「楽しさ」の3要素からなるピラミッド構造で説明する(図2-2)。

ACMのモデルにおける機能とは、ユーザーがシステムを利用する際の直接的な相互作用の内容を指す。具体的には、動作や表示内容、音、振動、デザインなどだ。ユーザーインタフェースもここに入る。ユーザビリティは、機能がユーザーにもたらす有効性や操作性、満足度、視認性、効率などである。

3つめの楽しさも重要だ。「仕事に関係ない」と思うかも知れないが、ここで言う楽しさとは「システム使用前と使用中、使用後のユーザーの感情、身体的・心理的な反応、態度、達成感などを意味する」(アイ・ティー・アールの甲元宏明シニア・アナリスト)。

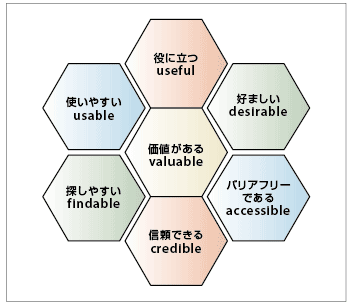

このほか、UXを語る際によく引用されるのは情報アーキテクチャ論の先駆けであるピーター・モーヴィル氏によるハニカム構造である。使いやすさ(ユーザビリティ)にとどまらず、役に立つかどうか(機能)や、信頼できるかどうか(可用性)などUXを構成する7つの要素を挙げている(図2-3)。

いずれのモデルでも、UXは単なる“見た目”ではなく、ユーザビリティの上位に来る概念であると位置づけていることに注意したい。

UXをデザインする時代

ユーザー不在の開発はナンセンスに

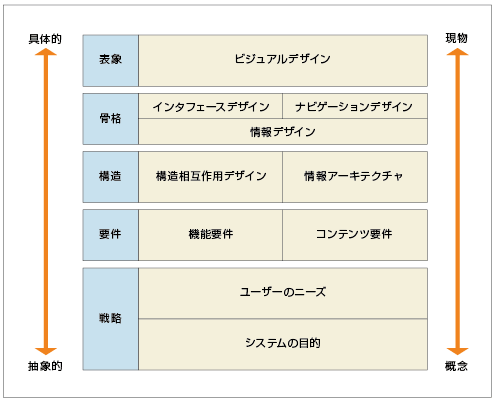

それでは、UXデザインとはどのような実践なのか、モーヴィル氏と同じく情報アーキテクチャの専門家であるジェス・ジェームズ・ギャレット氏が作成したモデルに沿って順に見ていこう(図2-4)。

まず、システムの目的とユーザーニーズを明らかにする(戦略)。これに基づきシステムに求められる機能やコンテンツを明確化する(要件)。さらに、システム/ユーザー間における相互作用の構造や、コンテンツ構造を設計する(構造)。ここまでは比較的、抽象度の高い作業だ。

ここからぐっと具体的な実践が始まる。まず、ボタンやメニューといった画面要素とともに、ユーザーを正しい操作に導くためのナビゲーションを設計する(骨格)。骨格が出来上がったら、あとはそれらを用いて画面をデザインしていく(表層)。

もうお気づきだろう。そう、UXをデザインするとはシステムを作ることそのものと同義である。従来のシステム開発と異なるのは、あらゆる検討の起点がユーザーにある点だ。重要なのは、「利用シーンを具体的に想定すること」(札幌スパークルの桑原里恵氏)。例えば利用者認証。PCではIDとパスワード入力が主流だが、スマートデバイスならそれらの代わりに顔認証や音声認証といった手段が使える。こうした最近のデバイス活用が、インタラクションをスムースにし、利用者のストレスを減らすことに注目すべきだ。

このように、UXをなんとか分かりやすく定義し、その改善を促す試みはいくつもあった。それでも、UXという言葉はいまだ誤解を受け続けている。「エクスペリエンス」を素直に日本語訳すれば「体験」となるため個人的な現象ととらえ、企業システムには無関係と考えてしまうのだ。「仕事に、ゲームのような楽しさは不要だ」というわけである。

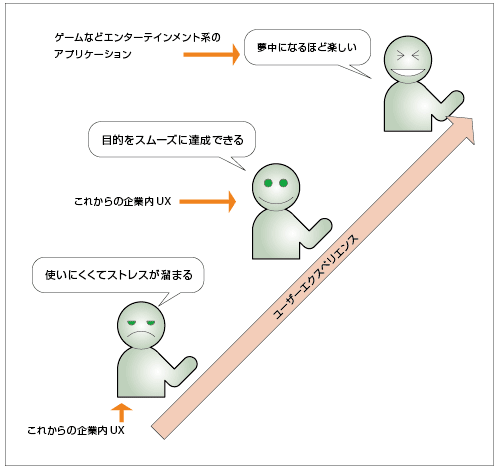

しかし、ゲームのような楽しさはUXのほんの一面でしかない。利用シーンによって、UXは様々な顔を持つ。「企業システムに、『夢中になるぐらいすごく楽しい』UXは必要ない。目指すべきは、何らかの目的を最短時間で達成できるレベルだ」(クラスメソッドの福田寅成RIAエバンジェリスト)。スムーズに仕事を完了できることに感じる喜びや満足感こそ、企業システムがユーザーに提供すべき体験である(図2-5)。ユーザーは、スマート端末の利用を通じて高度なUXを当然視するようになった。ユーザーに怒りやストレスといったマイナスの感情を与えるシステムは、いずれ見限られる。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

UI/UX / CX / 業務効率化 / Infragistics

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-