ERP製品ベンダー(メーカー)が独占してきたパッケージ製品の保守サービス。そこに競争原理を持ち込んだのが欧米で広がる第三者保守である。そのトップベンダーの1社である米リミニストリートの日本法人が2014年10月、「これからのIT投資のあるべき姿を考える」と題したセミナーを開催。「保守サービス料金を半額にする」ことの必然性や留意点を明らかにした。

税制、法改正への対応が5つ目。ERPの保守サポートの中核要素である。永森部長は「リミニストリートは各国で改正の議論が始まった段階から情報を収集します。その対応プロセスおよび成果物は当社のような第三者保守ベンダーにとっては生命線ですので、ERPベンダーの品質を上回るべく力を入れています」と自信を見せた。

6つ目は「グローバルでの確固とした実績」だ。冒頭のセラ・A・ラビン氏の挨拶にもあったように、2014年10月時点でリミニストリートの保守サービスを導入した企業は900社近くを数えるまでに拡大しており、その中にはFortune 100の17社、Fortune 500の90社といった有力企業も含まれている。

7つ目は「日本企業へのサポート体制」。リミニストリートが日本市場で事業を開始してからまだ1年にも満たないが、「製造、公益法人、情報・通信、建設など、すでに9社にサービスを導入していただいています。なお、海外で利用している日系企業を含めれば18社に上ります」と永森氏は語った。

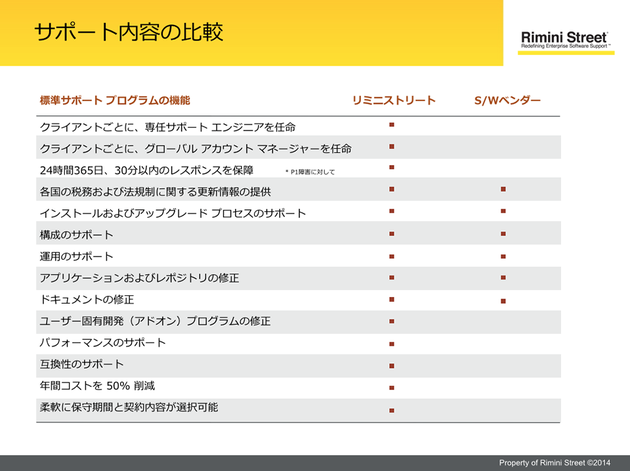

図2 リミニストリートとソフトウェアベンダーとの保守サービス内容の比較

図2 リミニストリートとソフトウェアベンダーとの保守サービス内容の比較拡大画像表示

ここまではいいことづくめだが、何の準備もなしにいきなり保守サポートを切り替えられるわけではない。永森部長は3つの留意点に言及した。1つ目が、「ERPベンダーのサポート資産の利用」である。メーカー保守を打ち切った場合、当然のことながらメーカーが提供するドキュメントやパッチ、プログラムは利用できなくなる。現行バージョンに関する情報やプログラムは、できる限り、事前に入手しておくべきというわけである。

第2は、サポート移管における制限と制約。SAP製品の場合、例えば会計用ユーザー分だけをリミニストリートに保守移管するといった、保守サポートの部分解約はできない。Oracle製品についても、サービスレベルの一致が原則となっており、ライセンスセット(製品と企業の組み合わせ)によって、保守サポートの有無を合わせる必要がある。このようにERPの契約内容やライセンス、保守購入形態は企業によって大きく異なるため、永森氏は「お客様ごとにその内容の整理と分析を行い、最も適した保守移管方法を提案します」と対策を示した。

3つ目の懸念は「サポート移管のタイミング」である。ERPベンダーの保守を打ち切った後にリミニストリートと契約してもサポート移管は困難だ。準備プロジェクトとして最低でも3カ月、できれば並行保守の2カ月を加えた数カ月の余裕を持った計画的なサポート移管を行うことが前提となる。

写真4:第三者保守サービスの具体的内容に来場者は熱心に聞き入っていた

写真4:第三者保守サービスの具体的内容に来場者は熱心に聞き入っていた●Next:日本のユーザーが語る第三者保守の導入メリット

会員登録(無料)が必要です

- > 前へ

- 1

- 2

- 3

- 4

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-