ITの進化と成熟が進み、小型化や省電力化、低コスト化が進んだ結果、かつては考えられなかった社会のさまざまな分野でITの恩恵を活用できるようになってきた。そうした流れの中で注目を集め出したIoT(Internet of Things)を、企業はどうとらえて、いかにして活用していけばよいのか。本稿では、IoTに対する基本的な考え方を確認した後、自社のデータセンターでIoTデータ処理の仕組みを実装する際の考慮点について述べる。

「モノのインターネット」が具現化に至る道筋

「モノのインターネット」とも訳されるIoTは当初、インターネットの規模拡大予測の文脈で使われ始めた言葉だと記憶している。例えば、「全世界のコンピュータに対応するために、IPアドレスの総数はどのくらいあればよいのか」といった問題を考える際に、多く見積もっても世界総人口の数倍程度の数があればカバーできると考えられる。だが、人間の介在なしに動作するさまざまな機器(モノ)がインターネットに接続され、データのやり取りを行うようになれば、その数は世界総人口を基準にできないほど膨大な数に及ぶことになる。

実際に、こうした議論はIPv4アドレスの枯渇が懸念され始めた1990年代にはすでに行われていた。次世代のIPとしてIPv6の仕様が正式に公開されたのは1995年のことだが、この時点で、将来のIoT時代の到来は当然のものとして共通認識となっていた。IPv6における128ビットという数は、世の中のありとあらゆるモノにIPアドレスを割り振ることが可能なようにということが考慮されたうえで決められたという経緯がある。

このように、予想される未来像としてのIoTは、それこそ20年前にはすでに見えていたが、それが現実化したのはごく最近になってからだ。アイデアを現実的なソリューションとして成立させるためにはインターネット接続可能なデバイスが十分に小型化し、かつ低価格で入手できるようになる必要があった。ここ数年でようやく条件が整ってきたわけだ。

IoTとビッグデータの関係

IoTと同じような文脈で語られるキーワードがご存じ、ビッグデータである。両者は密接に関連しているのだが違いもある。ビッグデータは、必ずしもデータの総量や個々のデータが「大きい」ことを意味するのではなく、蓄積されたままで十分に活用されていなかったデータから新たな知見を抽出するというデータ分析手法の進化に注目している。いわばデータの出口、後処理の話だと言える。

一方のIoTは、大量のセンサーなどを配置して従来は取得できていなかったデータを収集することで、実データに基づいた適切な処理を可能にするという発想であり、データの入口が多様化した話だと考えてよい。

IoTによって従来は取得できていなかったさまざまなデータを取得できるようになれば、結果的にデータ量は増大することになり、その分析には、ビッグデータ的な手法が適用されることになる。逆に、ここ数年でビッグデータ分析の環境が整ったことで、ようやくIoTへの取り組みを始められるようになったという見方もできよう。

こうして、IoTとビッグデータは、企業・組織のデータ活用の入口と出口として、相乗効果でデータ量を増大させ、より洗練された知見をもたらすという関係にあるととらえられる。

企業のIoTへの取り組み

IoTの可能性を示す例として初期によく語られたのが、各家庭の電気使用量を計測するメーターのスマート化、いわゆるスマートメーターだ。

スマートメーターは、具体的なメリットが分かりやすく、相対的に実現しやすい条件が整っていると考えられたため、IoTの実装・活用事例として頻繁に取り上げられてきた。検針員が各戸を巡回して電気メーターの指示値を読み取って回るという労力のかかる作業を長年続けていたため、これを自動化できれば、電力会社は人件費負担を大幅に削減できるうえ、電力需要をリアルタイムで正確に把握することで発送電の効率も上がる。こうして投資に見合うだけの大幅なメリットが見込めたことが大きい。

ただし、こうした事例が初期に繰り返し紹介されたことで、IoTは大規模なインフラを運営する公益企業などで有益な取り組みというイメージが固まってしまった感もある。とはいえ、IoTの考え方自体はさまざまな業種業態で応用可能なものであり、ユーザー企業も対応を準備しておく価値はあるはずだ。

データセンターの内部では、2011年3月の東日本大震災以降、電力消費量の削減が強く求められたこともあり、PUE(Power Usage Eff ectiveness:エネルギー効率指標)値を大幅に引き下げる努力が取り組まれた。その際に活用されたのがラックに設置する各種センサーだった。

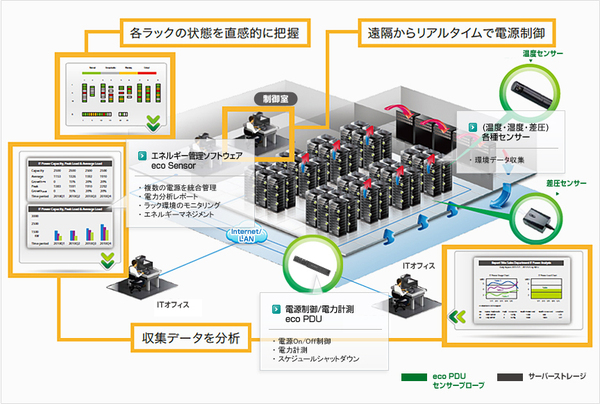

例えば、温度/湿度センサーや気圧センサーをラックの上部・中央部・下部やホットアイル側・コールドアイル側に設置し、それぞれで取得したデータを解析する。この仕組みにより、冷却器からの冷気がラックに到達し、機器を冷却して排出されるまでの一連の気流の状況を可視化できる。ここで得られた情報に基づいて、ラック列配置を工夫したり、冷却器の運転強度を緻密に制御したりといった最適化の取り組みが行われている(図1)。

図1:ラック搭載センサーによる電力・空調制御のイメージ(出典:ATENジャパン)

図1:ラック搭載センサーによる電力・空調制御のイメージ(出典:ATENジャパン)拡大画像表示

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- 第2回:シスコのIoEビジョンに見る、IoTのユースケースと潜在的な経済価値(2015/03/02)

- 第1回:IoTが登場した背景を考える(2015/02/17)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-