アジャイル開発宣言を通して「本来のアジャイル」を考える:第3回

2024年10月10日(木)保坂 隆太(Gran Manibus CTO兼マネージングディレクター)

「アジャイル(Agile)」の必要性と必然性は、テクノロジー関連の仕事に携わる人々の間で認知されているが、その実践・活用となると十分に進んでいるとは言いがたい。アジャイルはこれからの社会を築く中核であり、進化するテクノロジーを活用する唯一の方法であり、その定着は極めて重要である。本連載では、北米と日本の経験を基に、日本でアジャイルを定着させる方法と、真のアジャイルになるために必要なことを5回にわたって解説する。第3回では、アジャイル開発宣言に立ち返って、「本来のアジャイル」とは何かを改めて考えてみたい。

アジャイルへの思い込みを取り除いてみる

前回(なぜ、アジャイルがうまくいかないのか?:第2回)は、「3つの思い込み」がアジャイル活用の障害になっていると指摘しました。筆者は、ここ数年の日本での実務経験から、変化したいという意思や、よりよい世界を創りたいという気持ちがあれば、思い込みや障害を超えられると考えています。でも、読者の中には「いやいや、そうは言っても、やっぱり日本企業でアジャイルは無理では……」という方も少なくないと思います。

思い込みは日本に限ったことではなく、北米でも当然あります。しかし、アジャイルの活用では日本より進んでいますので、参考になる事例はさまざまなところで見つかります。今回は3つの思い込みを払拭しながら、私たちが日本でもアジャイルを活用し、ビジネスを大きく変えることができるんだということを話してみたいと思います。

アジャイルの源流は日本の製造業の成功モデル

北米でアジャイルを学ぶと、トヨタのかんばん方式を作り上げた大野耐一氏、1986年に米ハーバードビジネスレビューに掲載された有名な論文「The New Product Development Game」を執筆した野中郁二郎氏などが、今日のアジャイル開発手法につながる礎を築いた重要人物として紹介されます。

誤解を恐れずに言えば、アジャイルは、日本の製造業が高度成長期において文字どおりアジャイルに成長したモデルを、ソフトウェア開発に応用して洗練させたモデルなのです。北米のソフトウェア産業は1990年代までウォーターフォール的な手法がほとんどでした。1990年後半からのインターネットの広がりでビジネスや業務がどんどん変化する中、その変化を効果的にサポートする手法として、戦後日本の製造業の急成長を支えたアプローチに着目し、作られたのがアジャイルです。

アジャイルの源流は、日本の製造業が高度成長期において文字どおりアジャイルに成長したモデルにある(イラスト:Getty Images)

アジャイルの源流は、日本の製造業が高度成長期において文字どおりアジャイルに成長したモデルにある(イラスト:Getty Images)アジャイルマニフェスト - アジャイルソフトウェア開発宣言では「顧客との協調」「ツールよりも対話」といった価値観を提示しています。これらを分かりやすい言葉に翻訳すると「同じ釜の飯を食べる」「肩を並べて苦楽を共にする」。まさに日本の高度成長期における働き方そのものです。

北米で筆者が実際に経験したプロジェクトでは、この極めて日本的なアプローチを大胆に取り入れていました。生産性の高いチームを作るために、プロジェクトの初期にメンバー全員で山登りをする、キャンプをしに行く。それも業務時間だけでなく、週末にも行ったりします。

冗談と思われるかもしれませんが本当です。日本よりも個人の意思や主張を尊重する北米ですから、こういった取り組みは読者の皆さんが思う以上に大変なのですが、成功を導くためにはチーム作りが欠かせない──そう考えて彼らは日々チャレンジをしています。

アジャイルはリーダーシップモデルの変革である

包括的なドキュメントより、動くソフトウェアを作る。動くソフトウェアを作るためには、常にマーケットを理解し、自分自身で手を動かし、課題を解決する行動が求められます。そういった行動、ふるまいは、ソフトウェア開発に携わるエンジニアやプロジェクトマネジャーだけに求められるものではなく、リーダー自身が率先して行動し、形を作っていくことが何よりも重要です。

北米のスタートアップやテクノロジー企業ではCEO自身がエンジニアであり、必要があればコードを書ける人材も多いですが、彼らはビジネスに具体的な形を授けるツールとしてテクノロジーを文房具のようにして使い、自ら率先して製品を作り、顧客と共に価値づくりを牽引します。

ホンダの本田宗一郎氏やソニーの井深大氏などは今でも北米でよく聞かれる名前ですが、それは彼らが模範としている人物像であり、アジャイルを体現したリーダー像であり、目指す姿であるからです。アジャイルはビジネスモデルそのものを変えることが目的なのであれば、トップダウンであり、リーダー自身が進めなければなりません。そして理想のリーダー像は日本の経済を築いてきた先人たちなのです。

アジャイルは“開発にも”使えるビジネスモデルである

「計画に従うよりも変化への対応を」「契約交渉よりも顧客との協調を」。アジャイル開発宣言に書かれていることは、開発手法に限定されたものではなく、顧客やマーケットとの関係づくり、変化に対してより迅速に対応できるモデルへの変化を促しています。

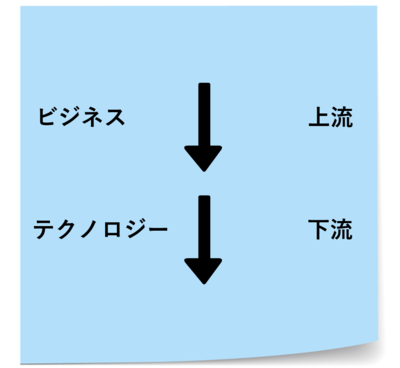

日本はこれまで30年の間、多くの企業でビジネスを安定的に維持すること、緩やかに成長させることを求められてきました。中期経営計画などにある事業計画を確実に達成するための手法として、ウォーターフォール型のシステム開発がフィットしてきました(図1)。

図1:これまでのビジネスとテクノロジーの考え方。「テクノロジーはビジネスをサポートするインフラである」という主従関係に基づいている

図1:これまでのビジネスとテクノロジーの考え方。「テクノロジーはビジネスをサポートするインフラである」という主従関係に基づいている●Next:「本来のアジャイル」はこうだ!

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- 処方箋その1「ビジネスにアジャイルを」─アジャイルを体験できるゲームやアクティビティ:第4回(2024/11/06)

- なぜ、アジャイルがうまくいかないのか?:第2回(2024/09/19)

- アジャイルは日本で本当に定着しているか?:第1回(2024/09/04)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-