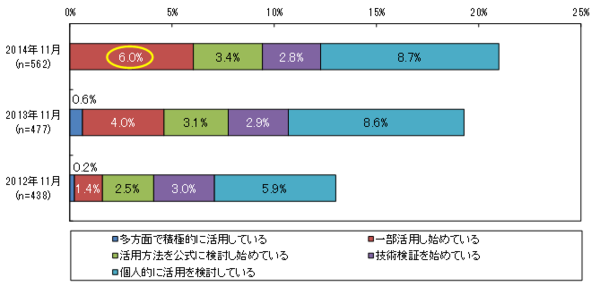

ガートナー ジャパンは2015年5月25日、日本企業のビッグデータへの取り組みに関する調査結果を発表した。ビッグデータに対する認知度は約9割に上り、約3割の企業が関心を示しているものの、実際にビッグデータを活用していると答えた企業は6%にとどまった。

ガートナーは2011年からビッグデータの認知度と活動度合いを探る調査を実施している。同年から2013年にかけては、ビッグデータがIT業界の代表的なキーワードへとなっていた時期で、同社によれば、「よく知っている」「ある程度知っている」「多少知っている」と回答した企業の割合が毎年大幅に増えていたという。

だが、2014年11月の調査では、2013年と比較して認知度、関心度共に大きな変化は見られず、自社では実際にビッグデータを活用していると答えた企業は6%にとどまった。

図1:ビッグデータに対する取り組み状況 (ビッグデータを「まったく知らない」企業を除く)(出典:ガートナー、調査月:2012年11月、2013年11月、2014年11月の3回)

図1:ビッグデータに対する取り組み状況 (ビッグデータを「まったく知らない」企業を除く)(出典:ガートナー、調査月:2012年11月、2013年11月、2014年11月の3回) 拡大画像表示

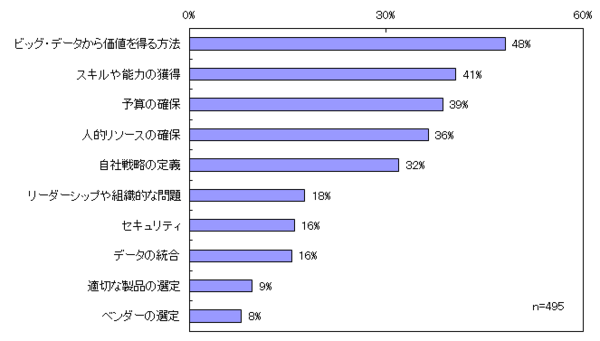

ビッグデータという言葉の知名度は上がっても、それへの取り組みで得られる価値はまだまだ浸透していないようだ。ガートナーによると、調査結果から、過半数の企業がビッグデータのことをいまだに「IT企業のはやり言葉として冷静に見ている」ことがわかったという。ビッグデータへの取り組みを進めるうえでの阻害要因を尋ねた設問では、48%の企業が、最大の阻害要因は「ビッグデータから価値を得る方法が分からない」ことであると回答している(図2)

図2:ビッグデータに対する取り組みを進める上での阻害要因 (すべて選択) と取り組み状況(ビッグデータを「まったく知らない」企業を除く(出典:ガートナー/調査月:2014年11月)

図2:ビッグデータに対する取り組みを進める上での阻害要因 (すべて選択) と取り組み状況(ビッグデータを「まったく知らない」企業を除く(出典:ガートナー/調査月:2014年11月) 拡大画像表示

結果を受けて、ガートナーのリサーチ部門バイスプレジデントの堀内秀明氏は、「ビッグデータに関心はあるが、いざ自社で取り組むとなると、何をすればよいのか分からないというケースは、ガートナーに寄せられる問い合わせでも非常に多くなっている」とコメントしている。

堀内氏は、ビッグデータへの取り組み以前に、そもそも、データ活用のアイデアを積極的に出していける企業が非常に少ないようだと指摘する。「自社独自のデータ活用のアイデアを生み出す必要があると感じているものの、IT部門とユーザー部門の連携の弱さが、アイデアを見いだす上での大きな壁となっている」と同氏。ガートナーでは、このような状況を打開するために、データ・ディスカバリによるボトムアップ型アナリティクスの強化が、有望なアプローチの1つになりうるのではないかと見ている。

堀内氏によると、近年、ユーザーが、ストレスなく直感的にデータを分析できることに主眼を置いた、データ・ディスカバリ・ツールと呼ばれる製品が、いわゆるデータ分析のパワー・ユーザーを中心に注目され始めているという。「このようなアプローチを企業のデータ活用環境にうまく取り入れることができれば、新たなデータ活用のアイデアをエンドユーザーが自ら見いだせる可能性が高まるものと考える」(同氏)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-