[ユーザー事例]

内製/市民開発の次は「AI利用が前提の業務プロセス確立」─自動化を加速させる日清食品の新たなアクション

2024年6月10日(月)愛甲 峻(IT Leaders編集部)

日清食品ホールディングス(本社:東京都新宿区)では、経営トップがデジタル活用を促し、全社的なデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させている。内製開発を全社に浸透させ、現場が自ら業務自動化/効率化に取り組む同社では、次のステップとして社内のデータと生成AIの掛け合わせによる業務プロセスの変革に挑んでいる。2024年4月18日開催の「IT Leaders Tech Strategy LIVE [ハイパーオートメーション] 実現への道筋 “自動化の連なり”が導く業務改革と新しい働き方」(主催:インプレス IT Leaders)に同社 執行役員 CIOの成田敏博氏が登壇。内製開発の活用事例や、生成AI活用の現状/将来展望を解説した。

日清食品ホールディングスは、「カップヌードル」でおなじみの日清食品を中心に、明星食品、湖池屋など約60社を擁し、即席麺や冷蔵/冷凍食品、菓子、飲料などを展開する日清食品グループの舵取りを行う持株会社である。

経営トップが掲げる“DIGITIZE YOUR ARMS(デジタルを武装せよ)”というメッセージの下、同社ではコロナ禍以前からフルリモートワーク体制やペーパーレス化の実現などを目標化し、早期からデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組んできた。

現在はメッセージを“DIGITALIZE YOUR ARMS”に刷新し、リスキリングなどの新たな要素を加えて推進している(図1)。ローコード/ノーコード開発や生成AIなどのテクノロジーを生かした業務自動化/効率化の現状や将来像について、同社 執行役員 CIOの成田敏博氏(写真1)が解説した。

図1:デジタル活用推進に向けたコンセプト(出典:日清食品ホールディングス)

図1:デジタル活用推進に向けたコンセプト(出典:日清食品ホールディングス)拡大画像表示

写真1:日清食品ホールディングス 執行役員 CIOの成田敏博氏

写真1:日清食品ホールディングス 執行役員 CIOの成田敏博氏業務デジタル化で年間作業工数を10万時間以上削減

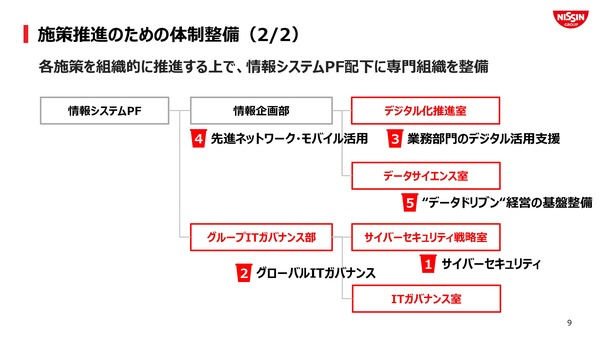

同社のIT部門では2022年3月に、2030年に向けた5つの重点施策として「サイバーセキュリティ」「グローバルITガバナンス」「業務部門のデジタル活用支援」「先進ネットワーク・モバイル活用」「“データドリブン”経営の基盤整備」を設定。本部にあたる情報システムプラットフォーム(PF)の直下に、各施策に対応した専門組織を設置している(図2)。

図2:重点施策の推進に向けた組織体制(出典:日清食品ホールディングス)

図2:重点施策の推進に向けた組織体制(出典:日清食品ホールディングス)拡大画像表示

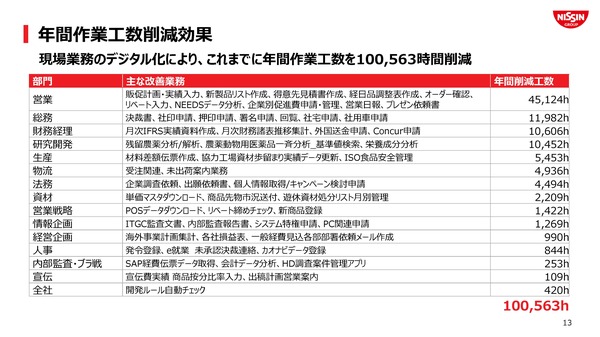

デジタル活用による業務生産性の向上を目指すのが、デジタル化推進室が担う「業務部門のデジタル活用支援」だ。施策の効果として、同社全体でこれまでに10万時間以上の年間作業工数の削減に成功。デジタル化によって改善した業務内容は多岐にわたる(図3)。

図3:業務のデジタル化による年間作業工数の削減(出典:日清食品ホールディングス)

図3:業務のデジタル化による年間作業工数の削減(出典:日清食品ホールディングス)拡大画像表示

そして、デジタル化を推し進める“武器”の1つが、システム開発の内製化を可能にするローコード/ノーコード開発プラットフォームである。同社ではコロナ禍で在宅勤務が中心となり、従来は紙で行っていた申請業務への影響が顕在化。各種社内文書のペーパーレス化をきっかけにローコード/ノーコード開発に着手した経緯がある。

ローコード/ノーコード開発プラットフォームには、目的に応じてサイボウズの「kintone」とマイクロソフトの「PowerApps」を併用している。コーディングを必要としないため、「非IT企業である当グループの内製化を進めるうえでの強力な武器」(成田氏)になったという。

kintoneによる業務部門主導のデジタル化

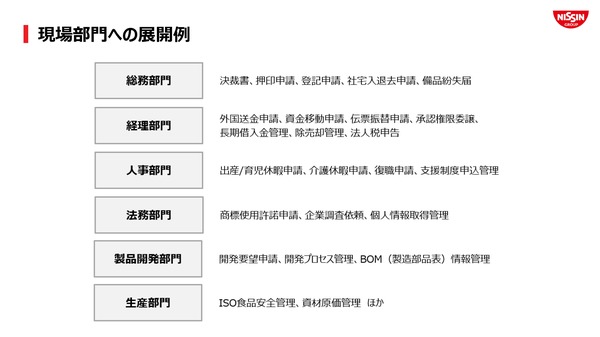

kintoneによる業務のデジタル化は、紙で申請していた書類のペーパーレス化に始まり、現在では幅広い部門がシステムを自ら開発・運用し、業務自動化や効率化を図るほどに浸透している。(図4)。

図4:業務部門におけるkintoneの活用例(出典:日清食品ホールディングス)

図4:業務部門におけるkintoneの活用例(出典:日清食品ホールディングス)拡大画像表示

kintoneの選定理由として、成田氏は自社メンバーのみによるシステム開発を実現できることに加え、レスポンスを含めたユーザビリティの高さ、モバイル対応のしやすさ、クラウドネイティブなサービスとして各種システムとの外部APIが実装されていることを挙げた。

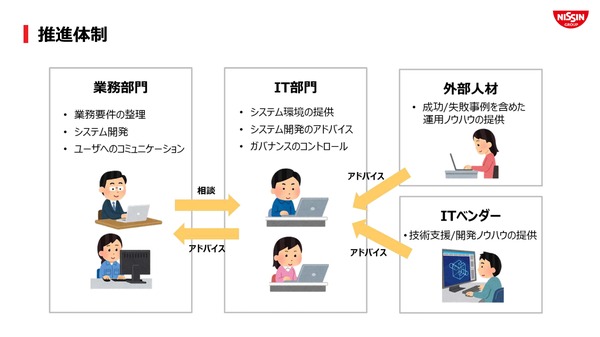

図5は業務部門を中心としたシステム開発の推進体制を示したものだ。各業務部門は、業務要件を整理したうえでシステムを開発し、ユーザーへの説明や問い合わせ対応を行う。IT部門は業務部門のサポート役に徹し、システム環境の提供や相談に対するアドバイス、ITガバナンスのコントロールなどを担当した。また、運用ルールの検討で、kintoneの導入経験を持つ外部の人材に協力を仰いだ。

内製化のポイントとして、ITベンダーからの支援は開発ノウハウなどの情報提供のみにとどめ、同社のスタッフが実際に手を動かすことを重視したという。そして、システムが完成したら、業務改善の成功事例として社内報などで周知し、取り組みの社内での浸透を図っている。

図5:kintoneによるシステム内製開発の推進体制(出典:日清食品ホールディングス)

図5:kintoneによるシステム内製開発の推進体制(出典:日清食品ホールディングス)拡大画像表示

こうした体制作りも奏功し、現場のニーズの変化に合わせて機能変更できる柔軟性や、社外へのシステム要件定義や発注が不要な手軽さなどのメリットを業務部門が実感することとなった。

また、ペーパーレスにかぎらず幅広い業務へ応用できる可能性を評価する声が上がる一方で、複雑な業務やフォーマットへの対応は難しいのではないか、との声も出てきている。「従来であればIT部門が説明していたプラットフォームの特性を、現場部門が自ら進んで理解して、活用のしかたを検討するようになりました」(成田氏)と、エンドユーザーの側での主体的な取り組みが定着しつつある。

PowerAppsで現場ニーズを満たすアプリを迅速に開発

業務部門のデジタル化において、kintoneと並んで一翼を担うのがPowerAppsだ。モバイルアプリ開発のためのプラットフォームとして活用されている。

日清食品では、各部門での業務効率化やBCP対策のため、モバイルデバイスの活用に注力している。PCを使わずに業務を遂行できる環境を「モバイルファースト」と呼んで推進している。成田氏によると、既存のアプリケーション(SaaS)が提供するモバイルアプリを積極的に取り入れながら、各部門のニーズを満たす独自開発アプリを拡充し、モバイルデバイスで対応できる業務範囲を広げているという。

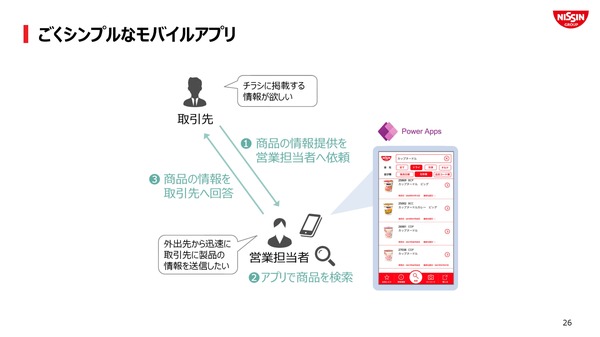

独自開発アプリの一例が、製品情報閲覧アプリだ。製品情報データベース上にある製品の情報を、キーワード検索やバーコード読み取りで絞り込んで閲覧できる。営業担当者が取引先から製品の情報を求められた際など、従来ではPCから社内システムにアクセスする必要があった。現在ではこのアプリにより、外出先から情報を取得して迅速に回答できる(図6)。

図6:製品情報閲覧アプリのイメージ(出典:日清食品ホールディングス)

図6:製品情報閲覧アプリのイメージ(出典:日清食品ホールディングス)拡大画像表示

製品情報閲覧アプリの開発にかかった時間は、IT部門のトレーニングを含めて25時間程度。業務部門からのフィードバックを受け、ニーズを満たす機能の実装だけでなく、使いやすいようにUI/UXも最適化している。その他にも、営業担当者が移動中や外出先でオーダーや出荷状況を確認できるアプリや、物流会社のドライバーが車両の到着状況を確認できるアプリ、外出先から社内ポータルにアクセスできるアプリなど、現場のニーズに特化したさまざまなアプリを開発している。

モバイル活用を進める2つの条件として、成田氏はテクノロジーなどの「実現手段」とそれを生かすための「ユースケース」を挙げた。テクノロジーはすでに成熟していることから、ユースケースが重要と捉えており、「現場の業務課題と照らし、モバイルが価値を発揮するユースケースの掘り起こしを進めています」(同氏)。

●Next:業務自動化に向けた生成AIの活用方法とは?

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

日清食品 / 生成AI / 自動化 / ハイパーオートメーション / kintone / PowerApps / ChatGPT / Azure OpenAI Service / ローコード

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-