グループ全社を挙げてデータドリブン経営に邁進する日清食品ホールディングス。2023年からは、データマネジメントの取り組みに生成AIの活用を加えて、大規模データベースからAIが自動でレポーティングする仕組みの構築などに取り組んでいる。2024年3月8日に開催された「データマネジメント2024」(主催:日本データマネジメント・コンソーシアム〈JDMC〉、インプレス)のセッションに、日清食品ホールディングス 執行役員 CIO グループ情報責任者の成田敏博氏とデータサイエンス室の小郷和希氏が登壇し、取り組みを紹介した。

データドリブン経営の起点となる全社データ基盤

「カップヌードル」「チキンラーメン」などの国民的ブランドをはじめとした数々の商品で食の世界を追求する日清食品ホールディングス。堅調に見える同社だが、社内では、“カップヌードルシンドローム”と呼ぶ、新しいことへの挑戦や現状の見直しを怠る大企業病のような停滞への危機意識がある。経営トップが折に触れて、グループ全社に向けてこの言葉を発して挑戦や変革を促しているという。

近年の同社はグループを挙げた経営変革の一環として、「DIGITIZE YOUR ARMS(デジタルを武装せよ)」をスローガンに掲げ、さまざまな領域で現場主導型の業務デジタル化を推進している。これまで、脱・紙文化、常時テレワークが可能な環境整備、業務の効率化/自動化、AI活用によるルーチンワーク削減などに次々取り組み、2025年には完全無人の工場ラインの実現などを視野に入れる。

そして、同社のあらゆる取り組みの根幹にあるのがデータドリブン経営だという。全社データ基盤の構築、共通マスターの正規化、データ活用専任組織の設置などが進んでいる。

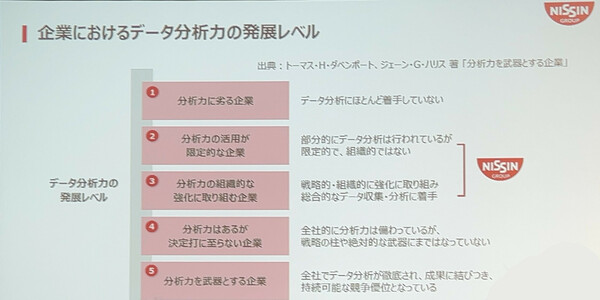

日清食品ホールディングス 執行役員 CIO グループ情報責任者の成田敏博氏(写真1)は、日清食品のデータ分析力の成熟度について、「限定的」から「組織的な強化」へと取り組みのレベルを上げている段階とし、「2025年には社内のさまざまな部門でデータ分析・活用が行われているレベルを目指す」とした(図1)。

写真1:日清食品ホールディングス 執行役員 CIO グループ情報責任者の成田敏博氏

写真1:日清食品ホールディングス 執行役員 CIO グループ情報責任者の成田敏博氏 図1:企業におけるデータ分析力の発展レベル(出典:日清食品ホールディングス)

図1:企業におけるデータ分析力の発展レベル(出典:日清食品ホールディングス)拡大画像表示

データドリブン経営に着手した頃、グループを横断したデータ連携/分析基盤が存在せず、社内のデータが各部門に分散していたという。現在では、データウェアハウスにあらゆる業務データを集約し、各種のデータを同じ軸で分析可能なデータ基盤を整えている。その下で、現場のスタッフがBIツールを使って、みずから手を動かせる仕組みづくりが進んだ(図2)。

図2:データ連携/分析基盤の概要(出典:日清食品ホールディングス)

図2:データ連携/分析基盤の概要(出典:日清食品ホールディングス)拡大画像表示

例えば、資材本部では資材情報を統合化し、データに基づく調達戦略の策定がなされ、経営企画本部ではグローバルな経営ダッシュボードを構築し、意思決定に役立てているという。

「情報システム本部がデータ連携/分析基盤を整備して、その上でグループ本部クラスの業務に活用している段階だ。今後は各部門にも展開して、全社的・組織的なデータ活用を促していく」(成田氏)

●Next:事業部門主導のデータ活用が進行、生成AI活用から見えてきたもの

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-