公共サービスをスマートかつ持続可能にするには、様々な情報システムで管理しているデータを連携したり、統合したりすることが欠かせない。そうしたデータの連携や処理は、今日のデジタル技術を活用すれば簡単にできると思われるが、実際には違う。パブリックセクターが扱う家族や個人、土地や家屋に関わるデータには、新旧の字体や外字に起因する問題、読み仮名やカタカナ表記に起因する問題などが複雑に絡み合い、事を難しくしているのだ。一方でデジタル庁や情報処理推進機構などが音頭をとって、解決の道筋を形成されつつあるという。データにまつわる最新事情を、前線に立つ富士通の専門家に話を聞いた。(聞き手:インプレス 編集主幹 田口 潤)

提供:富士通株式会社

──パブリックセクターにおける公共サービスを、合理的でスマートなものへ、さらに持続可能なものへと変えていくには、絡み合った多くの問題を解きほぐしていかなければなりませんよね。最初の足がかりとすべきことは何でしょうか。

新井 このシリーズの記事の中で再三申し上げているように、少子高齢化によって官庁や自治体の働き手は確実に減っていきますが、そうした中でも公共サービスは、人々の利便性を考え抜いた手厚いものにしていくことが求められています。そのためには、縦割り組織を超えた連携や、民間企業との連携をしやすくする仕組みが不可欠です。それを可能にするのは情報のスムースな受け渡しにほかなりません。

もっとも、これまでは情報の持ち主である個人がハブとして動かなければならないのが通例でした。各所にある情報を自分で管理し、必要に応じて取り出して別の所に提出したり、何らかの対処をしたりする必要があるのです。この状況からいち早く脱するための方策を考えるのが極めて重要になります。

新井伸介氏 富士通 パブリック事業本部 デジタルビジネスデザイン統括部長

新井伸介氏 富士通 パブリック事業本部 デジタルビジネスデザイン統括部長<プロフィール>

1992年富士通入社後、防災関係システム開発に従事。2001年e-Japan戦略以降、SEとして国の施策に基づくシステム開発のPMを勤める。現在は、公共部門のデジタル化を推進するためのデジタルビジネス戦略策定、サービス企画、プロモーションを担当

一筋縄にはいかないシステムを超えたデータの受け渡し

──中央省庁に限らず、自治体でも大半の業務は何らかの情報システムによって支えられているので、そこで管理している情報というか、データを必要に応じて融通し合えばいいのでは? というのが自然な発想だと思います。

新井 田口さんはコンピュータや企業システムに関わる取材を長くやっていますから、それが簡単にはいかないことを十分に知っての質問ですよね(笑)。確かに、データをAシステムからBシステムに渡したり、複数のシステムに横串を刺す形でデータを見たりするのは当然だと思うのが一般的な感覚でしょう。でも実際には、一筋縄ではいかないのです。

おっしゃる通り、大半の業務にはそのためのシステムがあって、多くのデータを蓄えています。しかし色々な経緯があって、他のシステムとすぐにデータ連携できる状態にはなっていません。本来は同じデータを管理しているはずなのに、システムによって形式が違っていたり、項目名が違ったりしていることが多々あります。例えば、Aシステムは「新井 伸介」と姓と名を一緒に、Bシステムは「新井」「伸介」と姓と名を分割した形で管理している。あるいは、Aシステムはそれを「氏名」という項目で、Bシステムは「申請者姓/申請者名」という項目で管理している、といった具合です(図1)。

図1:システムによってデータの持ち方が異なると統合的な管理に手間がかかる。これは極めてシンプルな例だが、実際には様々な問題が複雑に絡み合っている

図1:システムによってデータの持ち方が異なると統合的な管理に手間がかかる。これは極めてシンプルな例だが、実際には様々な問題が複雑に絡み合っている拡大画像表示

これはまだシンプルな方ですけど、ほかにも最初にデータが登録されてからどのぐらい経っているかの“鮮度”だったり、データをどのぐらいの細かさで扱うかの“粒度”だったりと、ブレる要素が多々あります。そうした違いが様々なシステムの至るところに散在していて、結果、「本当にこれを同じデータと見なしていいか」といった問題が付いて回り、データの連携や統合に影を落としています。

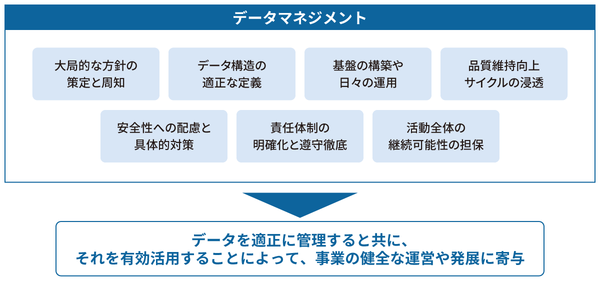

公共サービスの高度化を図るという観点で、まずはここを解決しなければ先には進めません。テクノロジーの進化と普及を追い風に受けるには、様々な用途を想定して、データを上手く利活用できるように整えたり、それを維持したりする取り組み、すなわちデータマネジメントこそが“一丁目一番地”です。

業務もシステムも各種の法律に基づいてできあがっている

──富永さんは、中央官庁のシステムに長く関わってきたと聞きました。複数のサブシステムがあると思いますが、やはり新井さんが指摘したような問題はあるでしょうか?それともそれぞれ大きな目的は共通なので、データは統合されていますか?

富永 答を先にお話しすると、問題が多いわけではありませんが、データが統合されているとも言えません(笑)。例えば、私が関わった大掛かりなシステムは複数のサブシステムから構成されており、それぞれが目的に応じた行政サービスを支えています。

サブシステムといってもそれぞれ相当の規模ですし、担当部署や構築時期も違いますので、異なるサブシステムにあるデータを紐づけて分析することが簡単ではありません。各システムから必要なデータを持ち寄って全体的な統計数値を弾き出したり、管理対象者一人ひとりのライフサイクルを追ったりしようとすると、高いハードルが待ち構えます 。

どういうことか、少し技術的な話をさせていただくと、人や組織の名称は同じものがあり得るので、一意に識別するためにキー項目を付与します。表を思い浮かべて頂くと、氏名や住所といったデータ項目の一つに、識別のための番号や記号を追加しているわけです。例を挙げると、「富永祥太郎」のキー項目は「0025」、「富士通商店の川崎2号店」のそれは「FK0007」といったものです。同姓同名の「富永祥太郎」がいても別のキー項目が付与されますから、ユニークに識別できるわけですね。

一つの問題はサブシステムごとのキー項目が、統一されていないことです。つまりどのシステムでも「富永祥太郎」は「0025」、「富士通商店の川崎2号店」は「FK0007」と割り振っていれば、システムをまたいだデータの突合が楽なのですが、そうではないので変換処理など何段階かの手続きを踏まなければ、意図通りの紐づけができません。これが結構、煩雑で手間がかかってしまうのです。

富永祥太郎氏 富士通 パブリック事業本部 シニアマネージャー

富永祥太郎氏 富士通 パブリック事業本部 シニアマネージャー<プロフィール>

2009年富士通入社後、官公庁系システムのプロジェクト一筋で16年従事。システムの機能開発、運用保守および大規模システム更改を4度経験。現在は当該プロジェクトにおいて、プロジェクト全体のプログラムを管理する役割を担っている

──それぞれのサブシステムを構築した時には、ほかのサブシステムとの連携を考慮していないし、システムの担当者や開発ベンダーも違う場合があったので、致し方ない?

富永 現在から見れば「先を見て設計してほしかった」と言いたいですが(笑)、致し方なかったと思います。以前は、システムをまたいでデータを見る必要性は限定的で、それぞれの業務に閉じた形のシステムで困ることはありませんでしたから。何かしらの“変化”が生じるタイミングで適切にデータが更新されていたので、鮮度の面でも特段の問題は生じていませんでした。

それに加えて、法律に起因する事情もありました。官庁業務の大半においては背後にベースとなる法律があり、それぞれに基づく形で現場の実務もシステムも成り立っています。誤解を恐れずに言えば、法律に書かれた範囲で業務を遂行するのが日本の慣行ですから、立脚すべき法律が異なればシステムのデータの持ち方もおのずと変わってしまう側面があります。

新井 別に富永さんが担当しているシステムに限った話ではなく、官庁や自治体が担っている業務のほとんどは何らかの法律に準じて行われていますから、パブリックセクターの様々な部署や業務で同じような構図になっています。きちんと法律を遵守することが第一義ですから、必然的にシステムに求められる要件もそれぞれの法律に合わせた個別最適になってきたわけですね。結果としてデータの持ち方や意味などが同じようでいて微妙に異なる事象があちこちに見受けられます。

それが今、部署や組織、自治体を超えて業務を連携させるためにデータを活用しましょうとか、ガバメントクラウド上に機能を集めましょうとか大きな転換期を迎えることとなり、善後策を探らなければならなくなったのです。

富永 今後を見据え、国民生活の豊かさにつながる活力ある社会を作るためには、データの高度な利活用が必須です。複数システムをまたがる紐づけや官民あわせての共有は柔軟にできて当たり前。確固としたデータマネジメントの取り組みがあってこそ、複数の企業や組織、個人が相互に協力し合い、共通の価値を創造するエコシステムができあがります(図2)。

図2:データマネジメントの取り組みは多岐にわたる

図2:データマネジメントの取り組みは多岐にわたる拡大画像表示

人名「外字問題」の解決に期待集める文字情報基盤

──いや、パブリックセクターも御社のようなIT企業も、なかなか大変ですね。そうしたことに加えて、特殊な漢字や、人名や地名にからむ表記や読み方についての問題も、まだ解消されたとは言えないのでしょうか?

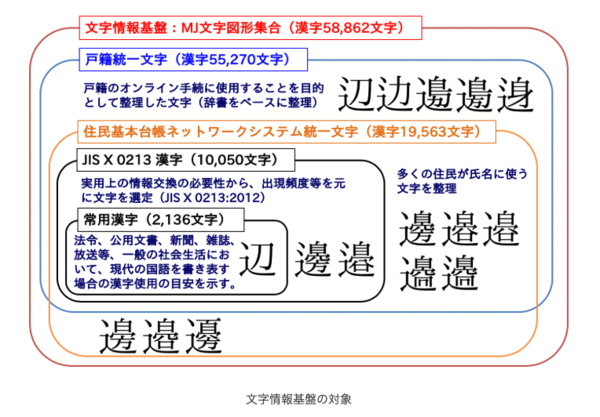

新井 例えば名前の漢字表記において、「斉藤」の「斉」の字や、「渡辺」の「辺」の字、あるいは「広」の字などには多くのバリエーションがあります。「斉」の場合、一昔前は80種以上、今も20種ほどあるとされます。この異字体をどう扱うかは用途や目的によって変わり、統一されていません。行政サービスの根本である住民基本台帳や戸籍では個を尊重しますが、運転免許証での表示では、そこまでの厳密さを求めないのが通例です。

一方で従来、標準的な文字セットや文字コードでカバーできない漢字については、システムごとに専用の文字コード、つまり「外字」を作って対処してきました。外字を作る際のルールも担当組織や時期によってバラバラで厳格に統一されていませんでしたから、あるシステムの人名データを別システムに移行すると、文字化けが生じて正しく表示されないといった問題が起こったわけです。

この問題の解決につながると見られているのが「文字情報基盤」です。元々は、情報処理推進機構(IPA)が内閣官房情報通信技術担当室や経済産業省と共に進めた事業で、人名漢字等を中心に約6万文字の漢字を整備しました(図3)。その後、成果物は民間に移行され、デジタル庁は2022年夏に「戸籍と住民基本台帳は文字情報基盤、それ以外の業務はJIS X 0213」を使うという指針を示しました。これによって、システム個別に作っていた外字の揺れの問題は解消されると期待されています。

図3:文字情報基盤で扱う文字の対象 出所:IMI情報共有基盤(Infrastructure for Multilayer Interoperability)事業の公式サイトより https://imi.go.jp/mj/

図3:文字情報基盤で扱う文字の対象 出所:IMI情報共有基盤(Infrastructure for Multilayer Interoperability)事業の公式サイトより https://imi.go.jp/mj/拡大画像表示

フリガナや住所を巡る混乱の火種が随所に潜在している

──氏名の表記一つとっても、そんな特殊な事情があるのは日本ぐらいでしょうね。とはいえ、解決への道筋ができたのは朗報ですか?

聞き手を務めたインプレス 編集主幹の田口潤

聞き手を務めたインプレス 編集主幹の田口潤富永 そうですが、問題はほかにもあります。各種の申請や届出の書類において名前や勤務先、住所などにフリガナ欄があることありますよね。で、それがシステムに登録される際に、ひらがなだったりカタカナだったり、カタカナの場合には全角と半角の違いもあって、まちまちなのです。「う」に濁点を振る場合があるのですが、一文字で済むのは通常はカタカナのヴだけであり、このあたりも混乱の要因の一つです。

新井 読み仮名の話題が出たついでに、もう一つトピックを加えさせていただくと、従来は戸籍の記載事項に氏名のフリガナはありませんでした。法律的な根拠がなかったからです。ある人が「海」と書いて「まりん」と名乗っていたものの、年齢とともに不都合を感じるようになって、ある日から「うみ」です、としてもOKなのですよ。物議をかもした“悪魔ちゃん問題”のように、一般常識から著しく外れた漢字や読みは問題外ではありますけど、この曖昧さも問題を複雑にしていた可能性を否定できません。

これについては戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」によって、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。施行は今年(2025年)の5月26日です。行政のデジタル処理の効率化や本人確認にプラスに働くことになると思います。

富永 戸籍や住民台帳の話は色々あって、住所表記も混乱を生むことがあります。

──住所って「住んでいる場所」なのでユニークなものに思えますが、一筋縄ではいかなさそうですね。

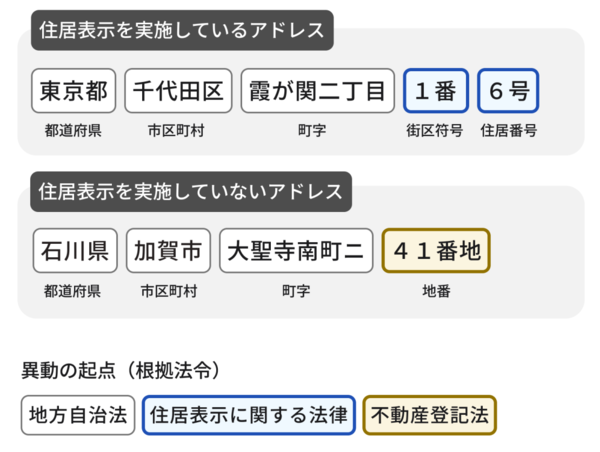

富永 はい、そうなんです(笑)。住所として一般的な「◯◯町◯丁目◯番◯号」という表記は、正確には「住居表示」と言われるものです。これは1962年に施行された「住居表示に関する法律」に基づいて市町村が決めたものであり、郵便物などの配達がしやすくなるように定められてきたものです。しかし60年以上経った今も、すべての住居がそのように表記されているわけではなく、昔からある土地の「地番」を使っているケースもあります。

地番は法務局が決めたもので、徴税などのために土地の場所や権利の範囲を特定したり、建物を特定したりするために付与されます(図4)。そのため例えば、元々一つだった土地を分割して複数の家を建てた場合には、同じ地番の家が複数存在することが起こります。枝番を付けて混乱を避ける措置もありますが、それもまた市町村の判断に委ねられますから、住所として使う情報が変わる可能性があるということです。

図4:住居表示と地番の違い 出所:デジタル庁 アドレス・ベース・レジストリ https://www.digital.go.jp/policies/base_registry_address

図4:住居表示と地番の違い 出所:デジタル庁 アドレス・ベース・レジストリ https://www.digital.go.jp/policies/base_registry_address拡大画像表示

経緯を紹介すると、かつては町名や字(あざ)名といった土地の名前と、地番で記すことで事足りていたのです。それが宅地開発されて住宅が密集するエリアができるようになると、住まいの特定が難しいという問題が露呈するようになり、1962年に「住居表示に関する法律」が施行。市町村の判断で住居表示方式に変更できるようになりました。

しかし住居表示に変更しなければならないわけではないので、法律は60年以上前に施行されましたが、住居表示は全国一律に行われているわけではありません。都市部を中心にまだ限定的と言えます。2つの表記が混在しているわけですね。ちなみに諸外国では街路名や通り名を含む道路表記、つまり「道路方式」が多数派だと聞きますが、日本ではまれです。日本の方式は、いずれも「街区方式」と言われるものです。

改革のためのイニシアティブの持続こそが重要

──うーむ、聞けば聞くほどやっかいですね。漢字は多すぎる、フリガナは揺れが激しい、住所は途中で変わり得るという状況では、名寄せが難しいのは当然です。識別に役立ちそうなのが生年月日と性別くらいという心許ない全体像に照らせば、個人や法人をマイナンバーで一元的に確認する施策への理解も進みそうです。ほかに、データにまつわる問題を感じていることはありますか。

富永 私の担当しているシステムの場合、管理上の基本的な単位は「事業所」です。企業や団体が、実際に事業を手掛けている拠点の一つひとつですね。ここで気を付けるべきは、事業所ばかりではなく、母体となる企業や団体での括りとして健全な活動がなされているのかを見ないといけないということです。具体的には事業所を法人番号と紐づけて捉えることになります。

他にも「事業所」というデータを管理している公的機関は多々あるはずで、先々を考えると「事業所とは何を意味するデータ単位であり、必ずあるべきデータ項目はこれである」といった定義がないと、結局は混迷が広がるのではないかという思いがあります。

──用語の表記や意味、さらにデータ構造を揃える「共通語彙基盤」や、データの共有や連携を実現するための基盤「政府相互運用性フレームワーク(GIF)」とも深く関わる話ですね。

新井 その通りです。データを価値へと昇華させる「データドリブン」という文脈において、データの意味や構造にしっかりと枠をはめて取り組んでいくことはとても重要です。もちろん、いろいろなユースケースを想定するあまりに細かく決めすぎると使いづらくなる側面もあるでしょう。でも、正解がどれか分からない中で最も憂慮すべきは、誰もビッグピクチャーを描かないままに前進が止まることですよね?この方向を目指そうというイニシアティブが働くことが何よりも大事であり、変革の起点となると信じています。

先の話の続きでいえば、デジタル庁が中心になって、事業所の情報を統合した基本データ「事業所ベース・レジストリ」の整備に取り組みながら、一部は中断した経緯もあります。でもそれは迷走ではなく、やってみて初めて分かることがあって、それで軌道修正を図ったととらえることができます。アクションを起こして、そこから学ぶことが未来につながります。

そういった取り組みを推進することにおいては、当社のようなテクノロジー企業の役割や活動が大事だと自戒しています。政府が考え、我々が実装するという短絡的な図式では変革は起きませんから。我々には痛い思いも含めて、幾多のプロジェクトから学んだ経験値があるので、事あるごとに声を上げたり向かうべき方向を提案したりし、少しでも力になっていくことが使命です。

ともあれ、複雑に絡み合うデータにまつわる大小様々な問題をどう解決していくか、どうやって理想形に近づけていくか。このような、過去から積み残してきたデータに関わる負債を返済しながら未来に進んで行くという、二律背反的で困難なことに取り組まなくてはなりません。それがパブリックセクターのデータマネジメントだととらえ、急ぎつつも一歩ずつ進んでいく必要があると思います。

参考記事

▽[特集]社会を持続可能にする“GovTech”の実像 トップページへ▽

●お問い合わせ先

富士通株式会社

パブリック事業本部

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-