都市運営や交通管制、あるいは災害時の対応やパンデミックにおける医療サービスの適正化などに役立つとして期待が高まっている技術に、「デジタルツイン(デジタルの双子)」がある。うまく実装すれば、今どこで何が起きているのかを画面を見るだけで俯瞰的に把握でき、さらにこれから起こりそうな事象をシミュレーションしたり、ある手を打ったらどんな結果になるかを事前に検証したりすることもできるという。実際にデジタルツインとはどんなテクノロジーなのか、国内外でどのような実践例があるのだろうか。今回はデジタルツインについて、富士通の専門家に聞いた。(聞き手:インプレス 編集主幹 田口 潤)

提供:富士通株式会社

──少子高齢化による労働人口減少などは“確実にやってくる未来”であり、それらに対応するには、テクノロジーの活用が避けては通れません。そうした中で注目すべき一つに「デジタルツイン」があります。いったい、どういうものなのかを具体的に説明してもらえますか。

片寄 機械、建造物、都市といった実存する物理的な対象を、必要に応じてデジタル空間上にコピーして再現するものです。コピーは位置情報のデータと画像、2次元の地図、3次元のモデルなど、用途に合わせて作成されます。3次元のモデルならば自由に角度を変えて見たりズームインやズームアップしたりすることもできます。それ以上に重要なのが物理的な対象の情報を各種センサーやカメラなどで収集し、できるだけリアルタイムにコピーしたモデルに反映することです。姿や形だけでなく、内部状態や振る舞いも同じにするんですよ。デジタルのコピーではなく、ツイン(双子)という理由がこれですね。

まとめると、これまで人が現地に赴いて現物を見聞きしないと分からなかったことを、センシングや画像解析といった様々なデータ処理技術を応用してコンピュータの画面上に表示し、俯瞰的に把握できるようにします。様々な関係者が現実とそっくりのツイン(双子)を見て状況を共有できるので合意形成がやりやすくなりますし、結果として合理的な施策を打ちやすくなることが期待されます。

──なるほど、デジタルコピーでも、仮想現実でもない。あえて“デジタルツイン”という意味が分かりました。少し具体例を説明いただけますか。

片寄 例えば、道路や街並といった物理的な対象を考えましょう。これをデジタル空間上にマッピングすることは、カーナビゲーションを使ったことのある方ならお分かりいただけますよね。デジタル道路地図のイメージです。カーナビでは実際の交通状況のデータをこれにマッピングしますので、ドライバーは「どこで事故や渋滞が起きているか」を把握できます。これを大規模に行っているのが交通や道路の管制センターです。

「どこで渋滞が起きているか」を俯瞰できますし、その延長線上で「渋滞は次にどうなるか」、「高速の入り口を閉じたらどう変化するか」を探ったりすることが可能になってきました。ただし、これはかなり前から実用化されていますし、物理的な対象から取得するデータは交通量や事故情報などまだ一部。何より道路や交通管制専用の仕組みをハードウェアで作り込んでいますので、デジタルツインとは言いにくい面があります。

言い換えるとデジタルツインでは、このような現実の対象に対するデジタルの双子をソフトウェアで実現します。専用の管制室でなくてもそれぞれのコンピュータ画面で同じ情報を見ることができますし、新しい情報を追加して表示するのも簡単にできます。いい例かどうかは分かりませんが、道路のケースで言えば、気象情報や各地でのイベントの情報、列車や航空機など他の交通手段の情報などを追加すれば、より現実とそっくりにできますからね。

これは多少未来の話の要素が強まりますが、様々な現実の対象のデジタルツインが構築され、そしてそれらが相互につながるとどうでしょう? 図1に示すように合意形成のしやすさはもちろん、交通利便性とCO2削減の両立や、パンデミックの密防止と経済活性化の両立を検討しやすくなるはずです。

図1:デジタルツインの利点や目的

図1:デジタルツインの利点や目的拡大画像表示

仮想空間に実世界を写像することの意義

──だとするとデジタルツインは、地方自治体などでも用途が広がりそうですね。

新井 その通りです。前回の取材の際にも申し上げましたが、パブリックセクターは少子高齢化などに伴う様々な難しい課題に直面しています。労働力不足から公共インフラの維持管理が後手に回ってしまう可能性はその一つです。自然災害への備えも極めて重要です。充てるべき人的リソースがそれなりにある現在でも、いったん災害が起きると現地・現場は大変ですからね。人が漸減していくとなれば、やり方を変える必要があります。

住みよく安心安全な街作りに向けても「全体最適をにらみつつ、実効性のある手を打ち続ける」ことが重要であり、この文脈でデジタルツインの可能性を検討する価値があります。また国や地方自治体など公的機関の事業では、住民や企業をはじめとしてステークホルダーが多くなりがちです。公共物や町並みの姿をデジタルツインで見える化できれば大きなメリットが生まれるのではないでしょうか。よく言われる「見えないものは改善できない」という話は、まさにその通りですよね。分かりやすい可視化を実現するデジタルツインは、その意味でパブリックセクターにとても有用であると考えられます。

新井伸介氏 富士通 パブリック事業本部 デジタルビジネスデザイン統括部長

新井伸介氏 富士通 パブリック事業本部 デジタルビジネスデザイン統括部長<プロフィール>

1992年富士通入社後、防災関係システム開発に従事。2001年e-Japan戦略以降、SEとして国の施策に基づくシステム開発のPMを勤める。現在は、公共部門のデジタル化を推進するためのデジタルビジネス戦略策定、サービス企画、プロモーションを担当

──確かに分かりやすく可視化できれば理解は深まりますね。それに加えてシミュレーションもできる?

片寄 はい。実在する対象のデータを取得し続け、しかもビッグデータの形で過去のデータも蓄積します。それを使って様々なシミュレーションができる点は大きな価値です。従来のシミュレーションは、予め用意したシナリオに基づいて、仮説検証をしていくものでした。デジタルツインでは現実世界で起きたデータ、現在起きているデータを使いながら、施策の効果や状況の変化を視覚的に探っていくことができますので、用途にもよりますがシミュレーションの精度は高まります。

それが可能になった背景にはICT技術の進化があります。5Gのような通信手段やIoT(Internet of Things)のようなセンサーを使うことで、デジタルツインに必要な現実世界のデータを集めやすくなりました。そして先ほど説明したようにソフトウェアですね、ビッグデータの蓄積や処理、3次元の建物データや都市空間データのハンドリング、映像など画像処理や画像分析の技術などが、日々進化しています。一昔前はデジタルツインといっても絵に描いたモチに近かったですが、今日では食べられるモチになりました(笑)。

片寄裕介氏 富士通 ソーシャルシステム事業本部 社会ネットワークソリューション事業部 シニアディレクター

片寄裕介氏 富士通 ソーシャルシステム事業本部 社会ネットワークソリューション事業部 シニアディレクター<プロフィール>

1999年富士通入社後、北海道および関東地区における主に高速道路会社のアカウント営業に従事。2013年以降、全国の高速道路会社および交通分野のアカウント支援や戦略ビジネスを担当。現在は交通分野における全体戦略立案、新規ビジネス・ホワイトスペース攻略の企画・提案を担当

社会課題の解決を目指す様々な取り組み

──技術的な要素については後々に伺うとして、デジタルツインの取り組み事例にはどんなものがあるのでしょうか。特に、パブリックセクターで注目すべきものを教えてください。

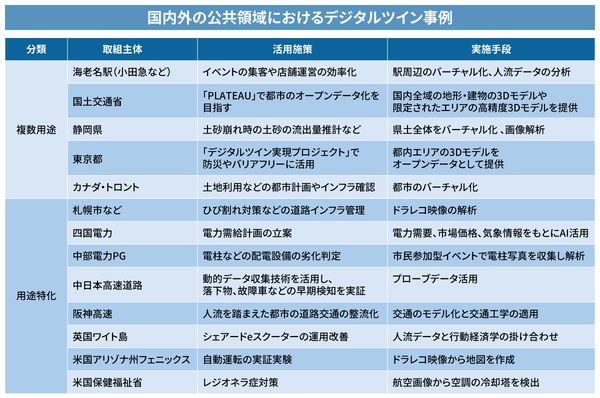

大岡 これは多くの読者がご存じかも知れませんが、筆頭格は国土交通省の「Project PLATEAU(プラトー)」ですね。国が主導して、日本各地の主要都市の3Dモデルをオープンデータとして提供することで、街作りのDX推進に繋げようという目的があります。例えば地図上の建物には設計時のBIM(Building Information Modeling)データが入れられていて、建築物の用途や建築年、材質などの情報が記述されています(図2)。

図2:「Project PLATEAU」における東京都中央区の3D都市モデルの例 (参考:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/plateau/)

図2:「Project PLATEAU」における東京都中央区の3D都市モデルの例 (参考:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/plateau/)拡大画像表示

見たことがない方にはPLATEAUのサイト(https://plateauview.mlit.go.jp/)で試せますのでお薦めします。もっともPLATEAU自体は、いわゆる都市空間の“うつわ”のようなもので、この中にどういうデータを入れて何を可視化するかが重要です。ですから完成形ではなく、日々進化します。扱えるデータとしては、国や自治体が提供するオープンデータもあれば、民間企業が独自に保有しているデータも対象です。それらの掛け合わせによって様々なことを可視化できる可能性があるわけで、電波伝播解析やハザードマップ作成など、いくつものユースケースが出てきているところです。

片寄 東京都の「デジタルツイン実現プロジェクト」や静岡県の「VIRTUAL SHIZUOKA」なども注目しています。街全体をシミュレーション空間にして衆知を集めようとの想いがあり、街づくり、インフラの維持管理、防災対策だけでなく、観光やエンタメなども含めて、熱心に取り組んでいます。まだ道半ばのプロジェクトもありますが、興味深いものは多々あります(図3)。

図3:国内外の公共領域におけるデジタルツイン事例

図3:国内外の公共領域におけるデジタルツイン事例拡大画像表示

多分野の研究成果をデジタルツイン上に結実させる

──今、説明いただいたのは国内のケースですが、海外事例はどうでしょう?

片寄 たくさんありますが、富士通研究所が手がけたものでは、英国ワイト島での実証実験があります。ワイト島は英国の南端にあって英仏海峡に面しており、温暖な気候や海岸の美しい景色などから週末の行楽地として人気の島です。その島で観光客の移動用に貸し出すeスクーターの基地を、どの場所にいくつ設置すればCO2の排出量と運用コストの両面で最適化できるかを検討するため、デジタルツインを活用しました。★参考情報:富士通が2023年4月19日に公表したプレスリリース https://pr.fujitsu.com/jp/news/2023/04/19.html

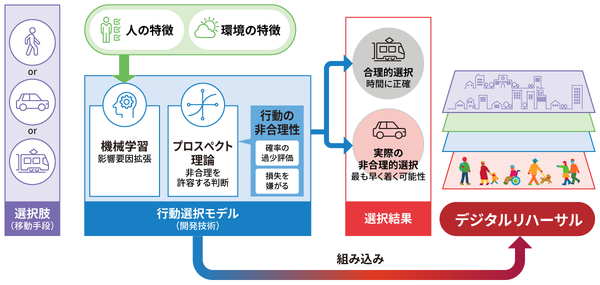

実証実験の少し前に、我々は行動経済学とAIを組み合わせて人の行動を予測するデジタルリハーサル技術を開発していました。天候や周辺環境などの間接的な要因も含めたモデルをAIで生成し、デジタルツインと融合させて、施策の効果や影響を高い精度でシミュレーションしたり検証したりできる技術です(図4)。

図4:英国ワイト島でのデジタルツイン事例で採用された行動選択モデル

図4:英国ワイト島でのデジタルツイン事例で採用された行動選択モデル拡大画像表示

eスクーター事業は英国のBeryl社が運営しており、この実証実験を経てスクーターの基地の設置を適正化しています。実はその後の話は詳しくないのですが、このデジタルツインを拡張してワイト島すべての交通手段を反映できるようにし、将来の交通手段の決定に役立てるために適用したいという現地の意向はお聞きしたことがあります。

──なるほど。ちなみにデジタルリハーサル技術はデジタルツインの一環ですか?

片寄 そうです。富士通研究所では社会の実態や問題発生のメカニズムを把握し、社会課題の解決に向けた施策立案などを支援できるようにする目的で、2021年から行動経済学の知見とAIなどの最先端デジタル技術を融合させるコンバージングテクノロジーの研究に取り組んできました。研究開発した技術群はソーシャルデジタルツインと呼んでおり、デジタルリハーサル技術はその一つです。

──デジタルツインを実装するには、行動経済学のような知見も大事になるのですね。ところでPLATEAUや東京都、静岡県のような比較的大がかりな取り組みや、英国ワイト島のeスクーターのようなデータが取得しやすいケースは分かりましたが、地方自治体、特に小さな市や町などではどうなのでしょう。データを揃えるだけで苦労しそうで、デジタルツインといってもピンとこない方もいるかも知れません。

大岡 確かにIoTなどでセンサーをあちこちに設置するのはお金がかかりますし運営も大変に思えますが、そこは知恵の使いどころと思います。個人的になるほどと思った試みに、Whole Earth FoundationというNPO法人が展開している個人参加型のデータ収集があります。スマホ用のアプリを開発し、マンホールや電柱などの写真を投稿できるようにしているのですが、特徴的なのはゲーミフィケーションの要素を取り入れて、きちんとしたデータをアップしたりレビューしたりすると、ポイントが付与されるのですよ。運営側は、集まった画像データをインフラ関連企業に販売するといったビジネスモデルの構築を構想しています(図5)。

図5:Whole Earth Foundationが展開するスマホアプリ「TEKKON」の画面例(出典:TEKKONの公式Webサイトより https://lp.tekkon.com/)

図5:Whole Earth Foundationが展開するスマホアプリ「TEKKON」の画面例(出典:TEKKONの公式Webサイトより https://lp.tekkon.com/)拡大画像表示

何らかのインセンティブをもらえることがきっかけだった個人の方々も、自分の目で積極的にマンホールや電柱を見る習慣がつくと、やがてインフラ管理のあり方に意識が向くようになるかもしれません。居住地域への関心を掘り起こすという面も含めて、面白い発想だと思って見ています。天気予報の世界ではウェザーニュースの取り組みが知られていますよね。空模様や雲を各地の個人が撮影して同社に送るアレです。

異なる特性を持つデータの掛け合わせが価値を生む

──今では大半の人、つまり市民や住民がスマホを持っています。その協力を得て、例えば橋や道路、森や川などの画像を収集し、デジタル地図にマッピングすればデジタルツインの第一歩として十分かも知れませんね。

大岡 都市をまるごと3D空間にコピーするわけではありませんが、当社は道路や関連施設に着目し、自動車のドライブレコーダーの映像から劣化している路面や危険な箇所などを検知する取り組みも進めています。タクシーやバス、トラックのような業務用車両のドライブレコーダーの映像ですね。何らかの方法やきっかけで、これを一般個人の自家用車のそれにまで拡大できると、すごくたくさんのデータが得られるようになると思います。

そうして集めたドライブレコーダーの“面で捉えるデータ”を、先程のWhole Earth Foundationのような人が何かを撮影した“点で捉えるデータ”と組み合わせれば、表示するだけでも分かることがあるでしょうし、詳しく画像を解析すれば新たな発見や気づきを得られるはずです。デジタルツインといってもことさら大きく構えず、できるところからやりつつ、センサーなどのデータを組み合わせるように育てていくといいと思います。様々なデータが他との掛け合わせで有益な情報へと昇華することになりますしね。

大岡稜氏 富士通 パブリック事業本部 デジタルビジネスデザイン統括部

大岡稜氏 富士通 パブリック事業本部 デジタルビジネスデザイン統括部<プロフィール>

2016年富士通入社後、映像伝送ソフトウェア・AI映像解析システムの開発に従事。2019年以降、新技術を用いた商品企画や顧客DXを実現する新規ビジネスの創出を担当。現在はデジタルツイン技術を用いた社会課題起点でのサービス企画・開発を担当

──デジタルツインというと大がかりな仕組みと思いがちですが、そうとも限らないのですね。ところでデジタルツインを実現する技術要素について教えていただけませんか。デジタル地図とスマホの写真などで構成する簡易型ではなく、本格的なものを想定して。

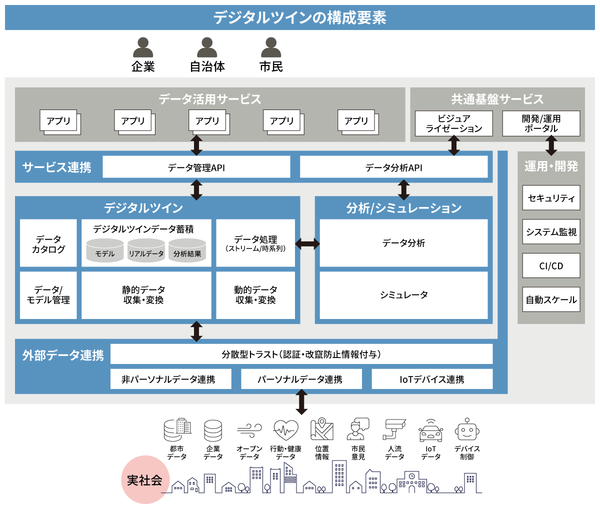

片寄 まず、時々刻々とアップされてくるデータを受け入れ、いったん蓄積するデータ管理基盤が重要な役割を担います。センサーが送ってくる数値などの構造化データだけでなく、音声や画像、映像のような非構造化データも扱えて、しかも手を加えない原型(生データ)のまま蓄えておき、いつもでも必要に応じて取り出すことができるという特徴を備える必要があります。データ量が膨大になりますので、IT製品やサービスとしては「データレイク」と呼ばれるものが相当します。

例えば高速道路での交通量把握では、道路周辺に設置されたカメラで撮影する映像もあれば、音波センサーや車両検知器、さらにETCといった機器から取得するデータもあって、それらを一定間隔で取り込んでいます。

それだけでも膨大な量ですが、先々でコネクテッドカーが当たり前になれば、さらに桁違いの量のデータがリアルタイムで上がってくることになります。現実の“湖”は形や深さを変えることはありませんが、データレイクは容量等を増強できます。特にクラウドサービスであるAzureやGoogleなどのデータレイクは事実上、容量に制限がありません。例えばサイズが1ペタバイトを超えるようなファイルを1兆以上格納できます。

──容量に制限がないとは、すごいですね。多くの自治体や企業が利用するPLATEAUのような取り組みではそれが必要なのかも知れません。ほかにはどんな技術がありますか。

片寄 集まってくるデータにはリアルタイムで変換・分析し、他に受け渡す必要があるものが多数含まれています。駅構内のデジタルツインを想定すると、実際の列車の発着や改札機の稼働状況などのデータをリアルタイムで受け取って、駅舎のデジタルの双子に反映させる必要があります。時間遅れがあって30分前の列車の情報を見てもあまり意味がありませんから。このような大量のデータをリアルタイムで処理するのが「ストリームデータ処理」と呼ばれるソフトウェア基盤であり、これもデジタルツインには不可欠な要素です。

幾つものキーテクノロジーがデジタルツインを支える

大岡 もう一つ、重要な要素が建造物のBIMや都市の3Dデータをハンドリングし、データ基盤に格納されたデータやストリームデータを適切な形でマッピングして、デジタルの双子を表示するソフトウェアも欠かせません。言わばユーザーインタフェースですが、ビジュアルな表示はもちろん、視点を自由に変えられる操作性も備えている必要があります。

新井 多種多様なデータをたくさん収集するほど、リアルな世界をくっきりと写像できる、つまり仮想空間の解像度が上がると考えがちですよね。もちろんそれは正しいのですが、収集してきたデータが信頼できるかという観点を忘れてはなりません。間違ったデータや恣意的なデータが紛れ込むとデジタルツインも歪んだものになりますからね。

例えば、悪天候が続いて自然災害が危惧される時に、そのエリアに関連しそうなSNS上の呟きや写真を連動させて危険度の参考にしようというアイデアがあったとしましょう。多くがリアルな情報だったとしても、一部のフェイクを見抜けなかったために誤った判断をしてしまう可能性があるわけです。データの真正性を担保する方策も不可欠であり、デジタルツインにはこうした様々な技術が求められます(図6)。

図6:デジタルツインの技術的な構成要素

図6:デジタルツインの技術的な構成要素拡大画像表示

──今のお話はつまり、富士通は必要な要素技術をすべて取り揃えていると言いたい?

新井 はいそうです、というのは冗談です(笑)。デジタルツインに一つの決まった形があるわけではありませんので、目的に応じて様々な技術を組み合わせる必要があります。我々としては必要な技術を開発したり調達したりしていますが、新しい技術が必要になることもあるので、常に十分とは言えません。パブリックセクターの皆さんと深い議論をしながら、ユースケースを一つひとつ積み上げていきたいと考えています。

参考記事

▽[特集]社会を持続可能にする“GovTech”の実像 トップページへ▽

●お問い合わせ先

富士通株式会社

ソーシャルシステム事業本部

社会ネットワークソリューション事業部

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-