[ユーザー事例]

医師不足対策から創薬加速まで─第一三共と浜松医科大学が挑む医療現場のトランスフォーメーション

2025年10月29日(水)神 幸葉(IT Leaders編集部)

ヘルスケア・ライフサイエンス分野は、厳格な規制や人材不足といった課題に取り組むために、AIやクラウドを駆使した業務変革が加速している。アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWSジャパン)が2025年10月7日に開いた説明会に、同分野の顧客である第一三共と浜松医科大学のキーパーソンが登壇。データとAWSのAI/クラウドを連携させるといった、製薬研究や医療の現場での取り組みを紹介した。

ヘルスケア・ライフサイエンス分野は、デジタルやITの活用による革新のポテンシャルが非常に大きい一方で、分野・業界の特性ゆえの根深い課題も抱えている。主なものに、「厳格な規制」や「医師や看護師などの人材不足」「部門のサイロ化によるデータの分断」などがある。

アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWSジャパン)が開いた同分野の説明会に、顧客である第一三共と浜松医科大学のキーパーソンが登壇。データとAWSのAI/クラウドを連携させるといった、製薬研究や医療の現場での取り組みを通じて、目指す医療現場のトランスフォーメーションのさまをそれぞれ語った。

浜松医科大学

生成AIで挑む医療課題解決

静岡県は人口10万人あたりの医師数が全国39位と少なく、国内における「医師少数県」の1つだ。浜松医科大学 医療DX推進担当 病院長特別補佐の五島聡氏(写真1)は、「静岡県の西端に位置する当学は県内唯一の医学部であり、広大な県全域に医療リソースをいかに継続的に提供していくかを課題にしている」と状況を説明した。

写真1:浜松医科大学 医療DX推進担当 病院長特別補佐 五島聡氏

写真1:浜松医科大学 医療DX推進担当 病院長特別補佐 五島聡氏さらに、第2次ベビーブーム世代が定年を迎え、少ない生産年齢人口で多くの高齢者を支える「2040年問題」も迫る。

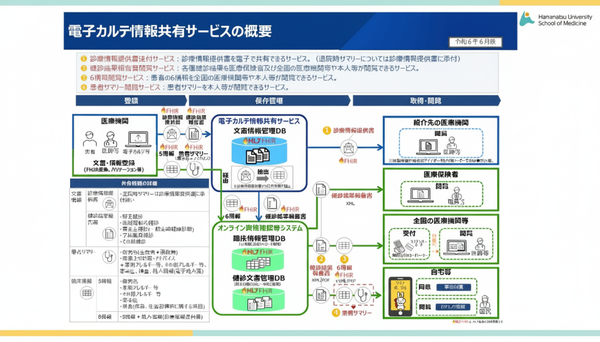

厚生労働省の「医療DX令和ビジョン2040」は、柱の1つとして「電子カルテ情報共有サービス」を掲げている。医療情報交換のための新標準規格「HL7 FHIR」を用いて、医療機関同士が電子的に診療情報をやり取りする仕組みで、将来的には患者が自身の健康や医療、介護に関する情報(パーソナルヘルスレコード)を閲覧できるようになるなど、国民全体の利益につながることが期待されている(図1)。 このモデル事業は全国10カ所で行われており、静岡県では浜松医科大学が中心となり、県や自治体と連携している。

図1:電子カルテ情報共有サービスの全体像(出典:浜松医科大学)

図1:電子カルテ情報共有サービスの全体像(出典:浜松医科大学)拡大画像表示

静岡県下ではさまざまな医療機関が参加しており、現時点で県のおよそ半分の面積をカバーしており、今後、段階的に県全体へ展開していく計画だ。

「このような活動を通じて、大学病院のような大規模病院が抱える医療現場の課題は『時間の捻出』『マンパワーの捻出』『デジタル化』に集約されていることがわかってきた」と五島氏。これらの課題解決を目指し、2024年11月の浜松医科大学とAWSジャパンの包括連携協定締結に至ったという。

●Next:生成AIが導く医療現場の働き方改革、第一三共が取り組む創薬研究DX

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-