2020年を見据えた「グローバル企業のIT戦略」を取り上げる本連載。IT戦略における日本と世界の差異を見極めるための観点として、第4回では、「専門性への取り組み」について考察した。日本で「専門家が育たない」理由の1つが、“専門性”のとらえ方の違いであるといえそうだ。今回は、IT戦略を打ち立てるなかで、国民性がどう影響するかを考えてみる。

「Cloud Computing」という言葉が2006年に生まれて、既に8年が経った。この間に、クラウド関係の本や雑誌で筆者が「本当に面白い」と思った記事がある。『クラウド化知的生産革命』という、NEWSWEEK誌の2009年10月28日号の記事だ。

論旨を簡単にいえば、人類史上で革命は過去3回起こっている。1回目がコペルニクス、2回目がダーウィン、3回目がフロイトである。いずれも、それ以前の考えを否定して新しいものを生み出した。コペルニクスは、天動説を否定し地動説を唱え、ダーウィンは、人間は特別な存在でなく単に動物だとした。フロイトも、人間はすべて意識的に行動するのではないとして無意識の行動に注目した。

そして第4の革命がクラウドである。『クラウド化知的生産革命』に、筆者の考えを重ね合わせると“グローバル化”が大切なキーワードとして浮かび上がってくる。

1度目の革命期(1492年~)には国家のグローバル化が進み、2度目の革命(1800年頃~)では企業のグローバル化が進展した。3度目の革命(1900年頃~)では、国家を超えた企業間の連携がテーマになり、4度目の革命である現在は、個人のグローバル化が進もうとしている。個人のグローバル化を進めるプラットフォームが、クラウドなのだ。

おもてなしの精神は海外では「差別」になることも

個人を考える際に、今最も注目されている言葉の1つが「おもてなし」だろう。2020年のオリンピック開催が東京に決まる際のキーワードでもあり、2013年の流行語大賞の1つにも選ばれた。筆者も好きな言葉であり、「Hospitality」という英語と一緒に頻繁に使っている。

しかし、グローバルに見れば、この「おもてなし」が実に難しい。日本で普通に行われている「おもてなし」も、何らかの理由で一部の人にしか提供されないと海外では「差別」と受け取られかねないからだ。全員を対象に実施しようとすると当然、コストもかかるので、海外では「余計なサービス」とみなされて実行されないことが多々ある。

日本で、SI(System Integration)が発達していることは、本連載の第3回『ITへの“真逆な”とらえ方がクラウドの方向性を変える』で言及した。その根底には、儒教文化に根差した「おもてなし」の精神が影響しているといえる。

海外では、製品そのものをソリューションにして提供する。それを日本では、相当にカスタマイズしてからユーザー企業が利用している。「痒いところに手が届く」わけだが、一方でコスト高になり、経営が求める“スピード”も犠牲にされてきた。

先進国のなかでも日本は、取引先ごとに異なるサービスを求められるためにビジネス・ルールが複雑になる。その複雑なルールをSI(個別開発)で作り込む。ビジネス・ルールが基幹処理に取り込まれてしまうので、ルールが変更になる度に、厳重なテストが毎回、求められる。

標準化への取り組み姿勢に影響が

アプリケーション・プログラムの中にビジネス・ルールとコンピュータ・ロジックが混在していると、ビジネス・ルールを変更する際にもプログラマーが必要になる。これが、ビジネスの変化にコンピュータがついていけない理由だ。開発言語を旧来のCOBOLから新しいJavaに変えても、ビジネス・ルールが分離されていなければ、変更の速度が遅いことに変わりはないのである。この点を誤解しているユーザー企業は少なくない。

グローバル企業になるうえで、標準化は避けては通れない。最近は日本でも標準化が優先され、例えばコールセンターに電話をかけても、ありきたりの対応しか受けられず、「昔のコールセンターのほうが良かった」と思うことが多々ある。「標準化」と「おもてなしの精神」をどうバランスさせるかは、日本企業にとっては悩みの種になる。

同じ儒教文化の国である韓国企業の場合は、韓国市場の小ささが幸いしてか、SAMSUNGなどは、おもてなし製品ではなく、グローバル製品を標榜している。日本企業は、日本の市場が大きいが故に、おもてなし製品を捨て切れず、ガラパゴス化を招いてしまう。ガラケーに代表される製品が、かつては世界最先端の製品だったことは事実である。

しかし、おもてなしの精神は、海外でも広く認められている考え方だ。ある程度はコスト高になっても、“日本流”を貫くのは間違いではないと思う。ただ、おもてなしを受ける相手が、我々の流儀を知らない場合も多い。合意しなくてもお互いがお互いを知ること、すなわち“agree to disagree”が大切になる。

世界一厳しい消費者の功罪

日本の消費者は「世界で一番厳しい」と言われている。これこそ、我々が誇りにすべき長所である。実は世界各国のグローバル企業は、日本市場でまず試し、そこで勝ち残った製品を持って世界市場に進出している。

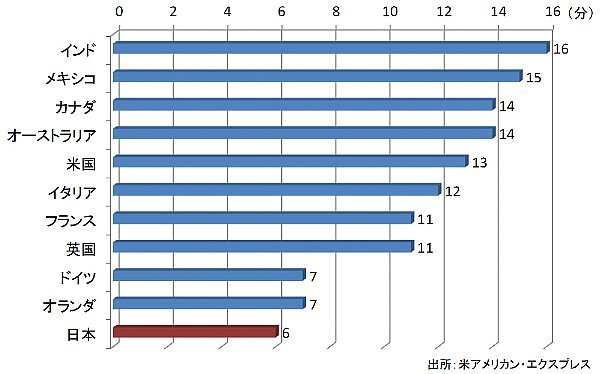

世界一厳しい消費者を示す面白いデータに出会ったので共有しておこう。電話を掛けた際に、相手が出るまでに何分間待てるかというものだ(図1)。厳しい日本の消費者はコールセンターの対応1つにしても、長時間は待てないのだ。

これをクラウドに当てはめると、日本市場の動きが遅い原因の1つがみえてくる。日本のクラウド事業者の中には、何でも提供し、しかも安いことを売りにする企業がある。ホームページ上の解説も丁寧で、メニューも豊富だ。ところが、いざ契約しようとすると、個別見積もりになってしまう。これでは、早さを求める国民性を持つユーザーには受け入れられないだろう。

待ち時間の結果に見られるように、コンピュータのバグに対する寛容度も海外より低いように感じる。ハードウェアについては、徹底的な品質管理によって日本製に勝る製品はない。

ただ、ソフトウェアになると話が違ってくる。厳しいユーザー要件に耐えられるソフトウェアは、安いコストでは実現できていないからだ。安さを売りにするクラウドサービスは、それを実現する仕組みがあるのかどうかの検証が必要な理由がここにある。

慎重な“アンチ派”が実は推進母体になる日本

米国には、こんなジョークがある。

「本屋の店頭でOracleデータベースに関する本を手に取ってみた。中を開いてみるとOracle社員の名刺が入っていた」

極端に言えば、米国では何でもビジネスにしてしまう。インターネットでもクラウドでも、儲けになりそうなものは何でもビジネス化してしまう。要は、バブル好きなのである。日本では、何でもビジネスにするという発想は乏しい。特に、ソフトウェアやサービスの世界では、どうしても単なるユーザーになってしまう傾向が強い。

新しいことが生まれると、米国人は新たな機会(Opportunity)ととらえ、日本人は重大な脅威と感じる。機会の反対にリスク(Risk)があるわけだが、米国人にとってはリスクもビジネスチャンスになる。日本人は、リスクをリスクそのものとして扱っている。ただリスクをリスクととらえるが故に、日本では協業や事業統合は起こりやすい。

1984年頃の日本には都市銀行は、13行が存在した。それが今は4行である。銀行が潰れたり統合されたりすることを、一般人は想像すらできなかった。だがビジネス・トレンドに敏感な都市銀行は、1980年代から既に新入社員研修で「銀行が将来、淘汰される」と淡々と説明していたという。リスクに関する感性で生き延びてきたのも事実である。

こうした傾向は、新しい流れの進め方にも現れる。筆者は2006年以降、いくつかのクラウド研究会や団体、あるいは講演会などで多くの方々と出会い、話してきた。その際、参加していた講師のみなさんや、研究会の委員といった方々は、どちらかと言えば“クラウド派”というよりも“アンチクラウド派”のほうが多かった気がする。

これは悪い意味ではなく、既得権益を守ろうとするのは必然である。SI事業者などが既存ビジネスを守りながら、クラウドを推進し、いち早く対応しようとする姿勢は大切だ。

日本人は、クラウドについての理解度も非常に高いといって良い。下手をすると、利用企業のほうがITベンダーよりもクラウドに詳しいケースも少なからずある。新しいことに挑戦しようとすると、今までなかった協業が必要になったり、過去には考えられなかった競合が露呈したりしてくる。

こうした変化を柔軟に受け止め、既得権益と新しいものを融合することも不可欠だ。グローバル企業としては、ビジネスモデルへの楽観性と、リスクへの悲観性の二面を持たなければならないだろう。

会員登録(無料)が必要です

本連載『2020年を見据えたグローバル企業のIT戦略』の第1回〜第12回が「クラウド、GRC編」として、IT Leadersの電子書籍『IT Leaders選書』になりました。お手元でじっくりとお読みいただけます。こちらから、どうぞ、お買い求めください。

- 1

- 2

- 次へ >

- 【第24回】IoT が実現する社会に向けた戦略を確立せよ(2015/10/05)

- IoTで活性化するロボットとAI─感情をデジタルで扱うために:第23回(2015/09/07)

- 【第22回】IoTでデータを再集中させるセンサーの課題が未解決(2015/08/03)

- 【第21回】IoTが導く第3のドリブンは“エモーション(感情)”(2015/07/06)

- 【第20回】IoT活用で問われているのは発想力、ブレインライティングが有効(2015/06/01)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-