米Red Hatは、年次カンファレンス「Red Hat Summit 2014」において、Red Hat Enterprise Linux(RHEL)の次期バージョン「7」の詳細を明らかにした。特定のOSに依存する要素を抽象化する「コンテナ」が注目技術の筆頭だ。

物理サーバー、仮想サーバー、プライベートクラウド、パブリッククラウド…。IT基盤のタイプを問わずアプリケーションを稼働させ、かつ自由に移動して稼働させられるようにする─。米レッドハットは、主力OSであるLinuxの次期バージョンに、こんな機能を盛り込むことを発表した。開催中の年次カンファレンス、「Red Hat Summit 2014」(2014年4月14~17日、米サンフランシスコ)で公表した。

同社によると、特定のITインフラを想定する必要がないのでアプリケーションの展開(デプロイ)が容易になる、アプリケーション運用を効率化でき保守もシンプルにできる、さらに開発コストも低減できるなどのメリットを期待できるという。例えばパブリッククラウドで開発し本番稼働は自社の仮想サーバーで、といったやり方が取りやすくなる。当然、DR/BCPの面でも利点が大きい。

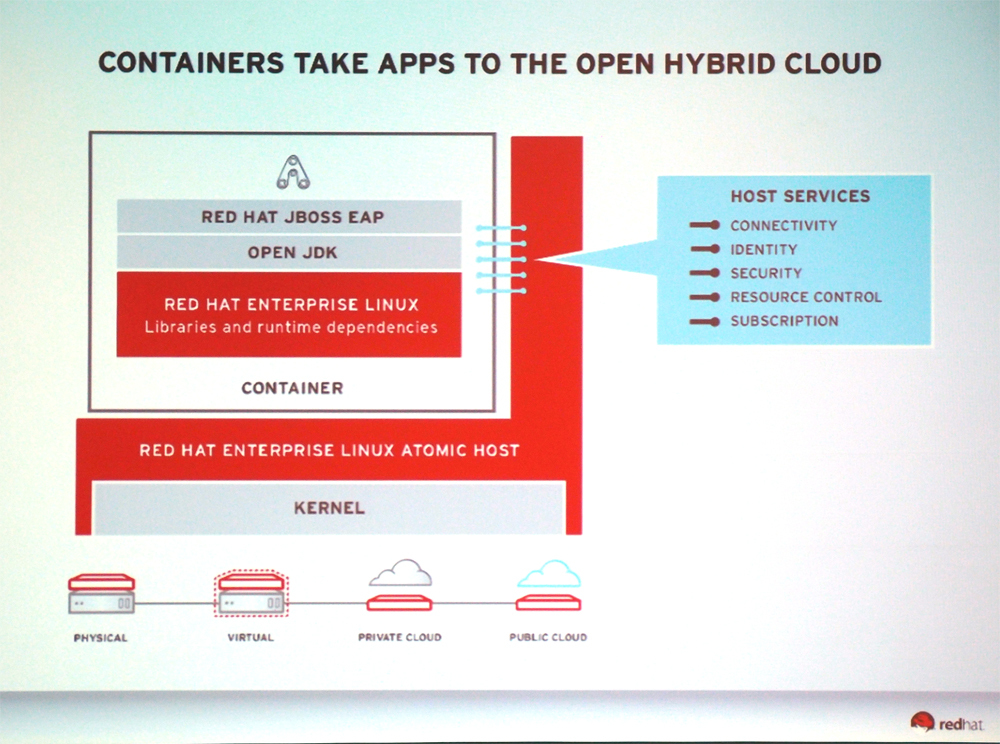

これを可能にするのが「コンテナ」と呼ぶ技術。ライブラリやファイルシステム、データ形式など特定のOSに依存する要素を抽象化し、OSから独立させる。名前の通り、物流を支えるコンテナの考え方をアプリケーションに適用するイメージだ。すでに「Project Atomic」という名称のオープンソース・プロジェクトでコンテナの開発が進んでおり、Dockerというベンチャーがその成果を同名の技術として提供している。

Red Hatは、Dockerを次期Red Hat Enterprise Linux(RHEL)であるバージョン7に組み込んで提供する。図に示すように、コンテナの中にはRHELや同社のミドルウェア製品であるJBossの一部も格納する。結果としてアプリケーションだけでなく、OSから上のシステムをコンテナ化。最初に示した4タイプのIT基盤のどれであってもアプリケーションを稼働させ、かつ自由に移動できるようになる。

RHEL7は製品化に向けた最終段階にあり、年央にはリリース予定だ。なお、この種のコンテナ技術を開発、提供するのはDockerやRed Hatだけではない。米IBMがPureSystemsに実装した「パターン」はコンテナの先行例といえるし、標準化団体のOASISが策定中のTOSCAも同様。Red Hatのエンジニアが立ち上げた米ベンチャー企業のCloudius(http://www.i-cloudius.com/)やOSSのXenも「Mirage」を開発中である。

こうした新技術をすぐに採用するかどうかはともかく、IT基盤、企業システム全体のアーキテクチャに大きな影響を及ぼすのはほぼ確実なだけに、ユーザー企業は慎重に技術動向を見ておく必要がありそうだ。

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-