BYOD(Bring Your Own Device)は、2013年を代表するITキーワードの1つであった。本格的普及を見ない国内市場において、現時点ではBYODはバズワード(はやり言葉)の域を出ていない感が強いが、BYODは「ITのコンシューマライゼーション」を代表する現象であり、企業は無視することはできない。そこで本稿では、BYODの真価を改めて確認するとともに、企業はどのように取り組むべきかを論じたい。

個人所有の端末を業務で利用するBYOD(Bring Your Own Device)は、2013年を代表するITキーワードであった。企業におけるスマートデバイスの導入が拡大するなか、新たな端末調達の選択肢として、2012年後半ごろから多くのITベンダーがBYOD関連ソリューションの提供を開始している。

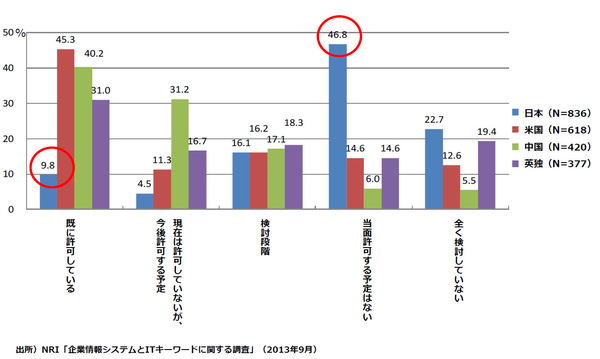

ITベンダーやメディアの盛り上がりとは対照的に、BYODは企業で普及していない。野村総合研究所(以下、「NRI」と略記)が企業の情報システム部門を対象に実施した調査によると、企業がBYODを許可していると回答した割合は10%程度であった。

諸外国と比べてみても、日本における企業のBYOD導入は遅れている。例えばNRIの調査では、米国企業のうち、情報システム部門がBYODを許可している割合は46.3%、中国では40.2%、イギリス・ドイツは31.0%であった。

とくに日本の場合、許可をしている割合の低さに加え、「当面許可する予定はない」と回答した割合が46.8%に達している。他諸国と状況が大きく異なる。

図表1:BYODに対する取り組み

図表1:BYODに対する取り組み拡大画像表示

私物スマホの放置は「シャドーIT」のリスクを増加

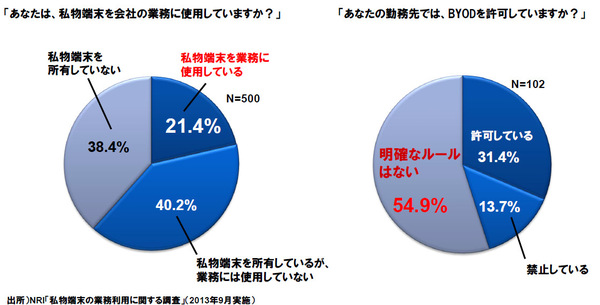

国内企業におけるBYODの採用は低調であるものの、私物スマートデバイスを業務で利用する社員の割合は高い。国内の企業に勤める社員を対象に実施したNRIの調査では、約20%の社員が私物のスマートフォン、タブレットを業務に利用していると回答した(図表2)。

図表2:業務における私物端末の利用状況(日本における社員向け調査)

図表2:業務における私物端末の利用状況(日本における社員向け調査)拡大画像表示

さらに、会社の許可を得ずに私物のスマートデバイスを利用している社員は多い。業務において私物のスマートデバイスを利用していると回答した社員のうち、会社にBYODポリシーなどの「私物端末の業務利用に関する明確なルールはない」と答えた割合は約55%であった。

すなわち、私物端末を利用している社員の約半数のスマートデバイスは、企業にとっての「シャドーIT」となっている。シャドーITとは、「会社や組織の承認なく業務利用されているIT機器やソフトウェア、サービス」を意味する。企業側で管理されていないITのため、「隠れたIT」ともいわれる。

スマートフォンの市場普及率が50%を超えるなか、社員による私物スマートフォンの会社への持ち込みも必然的に増加してシャドーIT化が進んでいる。

社員やアルバイトが、職場で撮影した写真をツイッターやフェイスブックに投稿し、会社が謝罪するなど企業の信用問題に発展する事件は記憶に新しい。これらは決して極端な例ではなく、スマートデバイスの消費者市場での普及が本格化する時代において企業にとっては常に背中合わせのリスクであると意識すべきである。

BYODは「ITのコンシューマライゼーション」時代のIT活用策

現代は、「ITのコンシューマライゼーション」時代である。「ITのコンシューマライゼーション」とは、ライフスタイルの変化などの新しい付加価値を生むITの進化が企業側ではなく、消費者側で起こる状況をいう。

古くはADSLやFTTH、フィーチャーフォン(従来型の携帯電話)などが代表例であった。iPhoneの登場によって、現在はモバイルインターネットに関する「ITのコンシューマライゼーション」が本格化している。今やモバイル端末は1人1台所有する時代である。

インターネットに慣れ親しみ、モバイル端末を使いこなすデジタルネイティブ世代が組織の一員として参加する状況において、企業が私物のスマートデバイスの会社への持ち込みを禁止することは困難である。

「私物端末の業務利用に関する明確なルールを作成していない」状況は、潜在的なリスクだけが問題ではない。プライベートでモバイルデバイスを使いこなす社員のモバイルワークに関する議論を放置している状況だといえるだろう。

BYODを「シャドーIT」のリスク軽減だけでなく、社員のIT化推進の武器として検討する視点も必要だ。

例えば、普段プライベートで使い慣れたスマートフォンを業務でも利用すれば、端末の操作方法を一から覚える必要がなくなる。会社支給の端末と個人所有の端末を持ち歩く社員にとっては、2台持ちを解消することもできる。さらに、デジタルネイティブ世代が雇用層となるなか、「自身のIT環境は会社に縛られたくない」という社員のニーズにも応えることができるだろう。

BYODは、「ITのコンシューマライゼーション」時代における企業ITの調達・活用を検討する上での、重要な試金石である。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- 今、知っておきたいエンタープライズモバイル関連テクノロジー(2014/04/15)

- 2014年、スマートデバイスの企業活用はセカンドステージへ(2014/04/04)

- 会社支給とBYODの併用がモバイル先進企業の主流に(2014/03/26)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-