国内初の規制法案が成立間近のドローン(無人飛行機)。だが、米Amazon.comのドローンによる宅配実験に見られるように、グローバルにみれば多種多様な用途を想定した開発競争が繰り広げられている。そうした中で、国産技術で挑戦するのが千葉大学 大学院工学研究科の野波健蔵 特別教授が率いる自律制御システム研究所が開発する「Mini Surveyor(ミニサーベイヤー)」。ドローンの第一人者はドローンが活躍する、どんな世界を描いているのか。東京・品川で2015年7月10日、ネットワールドが開催した「Networld Fes 2015」に登壇した同氏の講演内容から紹介する。

写真1:自律制御システム研究所の代表取締役でもある、千葉大学 大学院工学研究科の野波健蔵 特別教授

写真1:自律制御システム研究所の代表取締役でもある、千葉大学 大学院工学研究科の野波健蔵 特別教授拡大画像表示

「ドローンを産業として大きなうねりに変えるためには国産であるべきだ」──。大学発ベンチャー、自律制御システム研究所の代表取締役を務める千葉大学 大学院工学研究科の野波健蔵 特別教授は、こう主張する(写真1)。

同研究所では、6枚羽根のドローン「Mini Surveyor(ミニサーベイヤー)」を開発。2015年4月からは量産機の生産にも乗り出している。

日本では、2015年4月に首相官邸屋上で発見された事件で広く知られることになったドローン。ホビー向けなど個人でも手が出る価格の製品では、中国DJI製と仏Parrot(パロット)製が人気を二分する。最新テクノロジーの社会利用がテーマになってきたCES(Consumer Electronics Show)でも、ドローンの展示が活況だ。海外では軍事用との開発も進む。

無人飛行機や無人ヘリコプターとも呼ばれる機体が、なぜドローンと呼ばれるのか。野波特別教授によれば、きっかけはやはり軍事用途。第2次世界大戦前に、戦闘機の射撃訓練のためにラジコンで操縦した標的のことを米軍が「ターゲットドローン」と呼んだのが始まりだ。元々は英国軍が同じ仕組みの標的を「クイーン(女王蜂)」と呼んだのを受けて、米軍が「ドローン(雄蜂)」にしたのだという。

ドローンの生い立ちはラジコンだが、現在のドローンは有人による操縦だけでなく、自らが姿勢を制御する自立飛行も進んでいる。ラジコンとドローンでは、「ラジコンは飛ばすこと自体が目的だが、ドローンは飛行そのものではなく、飛びながら一般には困難な映像を撮ることが目的」(野波特別教授)という違いがある。

映像を撮ることで、周囲の地形や物体を認識し、それらを避ける。「この『Sense and Avoid(認識し避ける)』がドローンの最大の特徴」(野波特別教授)である。今後は、ここに「知能や認識が加わり、外的要因の変化に強い、よりロバスト(頑健)な生物型の飛行ロボットへと進化する」(同)。

道路や鉄道など高額な社会インフラを不要に

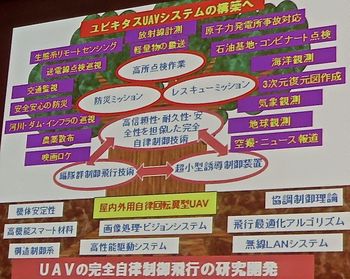

図1:ドローンの利活用範囲が広がっている

図1:ドローンの利活用範囲が広がっている拡大画像表示

国際無人機協会の調査によれば、米国では2025年には毎日3万機のドローンが飛び交い、関連の雇用も10万人になる。1日3万機は、現在の航空機の飛行数と同じという。これに対し日本では、点検/測量用途が急速に伸び、2022年の市場規模は1200億円との予測がある。だが、野波特別教授は、「ドローンの社会的インパクトと適用範囲を考えれば、市場規模は、その7〜8倍、1兆円規模になるのではないか」と予測する(図1)。

ドローンの社会的インパクトとは何か。野波特別教授は、「エネルギー効率の高さと無人であること」と指摘する。自律制御システム研究所のMini Surveyor(MS)」の主力機種は、自身の重量が3kgなのに対し、最大6kgの物を運べる。「自身以上の重さの物を運べる仕組みは、ほとんどないのが実状」(同)だ。

この点で、amazon.comが2013年12月に公表したドローンで宅配する「Prime Air」は、理にかなっているという。宅配にかかる費用の6割は人件費であり、残りも輸送費や設備の整備費など。「道路といったインフラ設備が不要で、空気があれば飛べるドローンほど、効率的な手段はない」(野波特別教授)というわけだ。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-