日本人の精神を復活させる人材育成の“場”を作れ:連載小説『真のグローバルリーダーになるために』最終回

2016年12月9日(金)海野 惠一(スウィングバイ 代表取締役社長)

香港での鉄道カードシステム構築を落札した日本ITCソリューション。だが、それは社内でのグローバルリーダー不在を改めて浮き彫りにした案件でもあった。事業部長の三森は、時代のグローバルリーダー育成に向けて、山下塾の木元塾頭と、まずは日本ITCソリューション社内に山下塾の支部を作ることを相談する。山下塾は木元塾長自身が、グローバル人材であり続けるための勉強ができる場として開かれたのが契機だった。

「みなさん、今日はお疲れ様でした」と、木元がいつものように挨拶をし、午前中の講義についてコメントした。

「やっぱり、イランはロハーニではなく、最高指導者のハメネイが仕切っているようですね。イランの核開発問題が決まらないのは、そこら辺が問題なのでしょうね。経済制裁を解除してほしいということですが、ハメネイは明らかに反米ですから、そう簡単にはお互いに妥協できそうにありませんね」

慰労会とは言っても、1日議論していたので、そうした勢いが反省会にまで延長してきている。こうした内容の議論は、塾がなければ決して行われないだろう。

「ところで三森さんの感想はどうですか」。木元は改めて三森に質問した。

「今日は勉強になりました。やっぱり、グローバルリーダーになるための道は大変ですね。片手間ではできないことがよく分かりました。これまで、あちこちの研修現場を見てきましたが、山下塾は格段にレベルが高いですね。佐々木から、いつも聞いてはいましたが、ここまでレベルが高いとは正直、思ってはいませんでした。私はまだ着いていけませんが努力したいと思います」

三森に続いて布施も答えた。

「私も海外勤務が長いほうですが今回、このような塾に参加して日本にもこうした高いレベルの研修機関があることにびっくりしています。弊社でも是非実施したいと考えています。ただ、今日のようなやり方では社員が着いていけないでしょうから、同じ内容を日本語と英語で交互に繰り返して講義したほうが良いと思いました。英語だけですと多分、理解できないでしょから。

それて平日の夜間ですと、ここまで踏み込んだ議論はできないので、やはり昼間の方がいいと思います。月2回ぐらいでしょうか。月1回ではテンションを維持できないでしょう。レベルが高くなった社員は山下塾にお預けできればと思います」

「なるほど。それは良い考えですね。私も精一杯協力します。今後とも、よろしくお願いします」

そういった木元は塾生と再び、今日の講義ネタに花を咲かせた。直ぐに7時になってしまい、「さあ、今日はこれで終わり」と言う木元の声と共に塾生たちも席を立ち解散になった。

それから1週間が経った頃、木元塾頭は三森から山下塾の支部についてのメールを受け取った。年明けの1月から20人の社員を対象に研修を始めたいので、そのプログラムを作成してほしいという依頼だった。

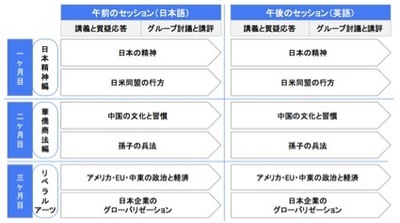

図:グローバルリーダー育成研修3ヶ月パイロットプログラムの講義内容

図:グローバルリーダー育成研修3ヶ月パイロットプログラムの講義内容拡大画像表示

早速、木元は3カ月のプログラムを作成し三森に送った。一カ月に2回、3カ月間で計6回の講義と議論、そして発表をする計画だ。日本語と英語で、それぞれ半日の講義を行うように計画した。内容は日本の精神編と、華僑商法編、リベラルアーツ編の3つにアレンジしてある(図)。

1つのテーマは元々、スライドにして40〜45枚の中身だが、パイロットプログラムであり時間制限もあるため、1テーマをスライド25枚に絞って説明する。日本の精神は5セッション、華僑商法である「孫子の兵法」は3セッションが本来だが、パイロットプログラムでは、その一部を抜き出して要約している。

すぐに三森から返事が届き、この内容で早速、パイロットを実施することになった。こうして三森らは山下塾の支部を日本ITCソリューション社内に立ち上げ、順調にその回を重ねていった。第1回目のパイロットプログラムが終了した段階で支部からは、選抜した2人を山下塾へ塾生として送り出すことになった。その後、正式に1年間のプログラムが立ち上がり、一巡のサイクルを3年とした社内大学院を設立することになった。

佐々木はその後、香港に転勤となり家族も連れて赴任した。彼は毎週土曜日には、どんなことがあっても山下塾にスカイプから参加し、勉強を欠かさなかった。香港駐在は、あっという間に3年が過ぎ、一度は日本に戻ることになった。だが佐々木の次の仕事場はベトナムであった。

(完)

海野恵一の目

今回のポイントは山下塾の講義の仕方だ。講師が塾長に教えるような形で、講義というよりは終始議論をしているというイメージだ。そうすることによって塾生に対しても、参加しやすくし、議論の内容についての理解を深められるようにしている。講義のレベルもアジア一を目指しており、そのために塾生が事前に勉強できるような環境をFacebook上に作っている。

作中では三森は、山下塾はレベルが高すぎて直接人材を送り込めないので、その支部を企業の中に立ち上げている。3カ月ごとに、その参加者の中からレベルが高い人材を山下塾に送るような仕組みを作った。

こうした仕組みは実は、江戸時代の藩校と同じシステムである。かつての日本には、山下塾のような藩校と私塾が数え切れないほどあったようだ。それが明治維新になり、西洋の教育システムが輸入されると、そうした私塾はほとんど姿を消してしまった。それと伴に、漢学を素養とした人格形成の場も徐々に失われて行ってしまったようだ。そして戦後、GHQが近代史の教育を排除したことにより、日本人の精神は全く失われていく。木元塾頭は、この山下塾で、かつての人材育成の場を復活させようとしている。

今回で『真のグローバルリーダーになるために』は完了ということになる。長い間のご購読ありがとうございました。

筆者プロフィール

海野惠一(うんの けいいち)

スウィングバイ代表取締役社長。2001年からアクセンチュアの代表取締役を務め、同社顧問を経て2005年3月退任。2004年スウィングバイを設立し、代表取締役社長に就任。2007年大連市星海友誼賞受賞。経営者・経営幹部に対してグローバルネゴシエーターの育成研修を実施するほか、中国・東南アジアでの事業推進支援と事業代行に携わる。「海野塾」を主宰し、毎週土曜日に日本語と英語での講義を行う。リベラルアーツを通した大局的なものの見方や華僑商法を教えており、さらに日本人としてアイデンティティをどのように持つかを指導している。著書に『これからの対中国ビジネス』(日中出版)、『日本はアジアのリーダーになれるか』(ファーストプレス)がある。当小説についてのご質問は、こちら「clyde.unno@swingby.jp」へメールしてください。

- 【第48回】“卒業”の概念がない塾こそが重要(2016/11/25)

- 【第47回】香港での案件受注が社内の人材育成策の見直しにつながる(2016/11/11)

- 【第46回】英語と専門性、仕事ができるの3要素は必要条件でしかない(2016/10/28)

- 【第45回】香港のプロジェクトは落札できた、だが(2016/10/14)

- 【第44回】信頼関係を元に競合がプロジェクトを譲る判断(2016/09/30)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-