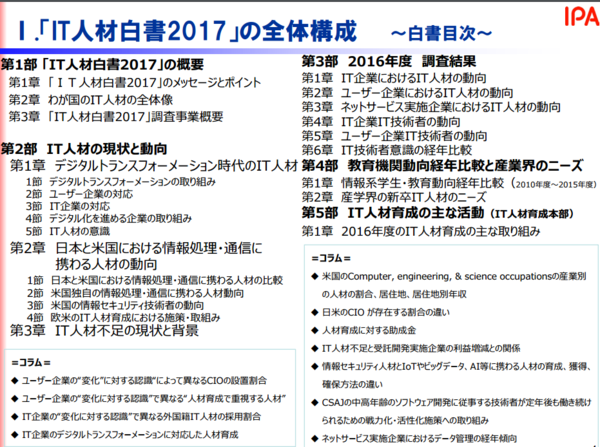

今さらながらなのだが、有用な調査なのに意外に読まれていない=知られていない調査があるので言及しておきたい。情報処理推進機構(IPA)が5月初めに公開した「IT人材白書2017」である。筆者は外部委員の1人として関わっており、ベンダーのIT人材に加えて情報システム部門のIT人材の動向や考え方、人材育成の取り組み実態などを年1回のペースで調査している(図1)。

図1 IT人材白書2017の構成

図1 IT人材白書2017の構成拡大画像表示

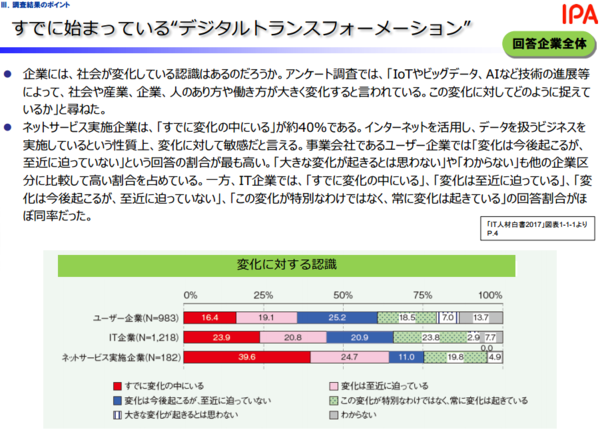

2017版では第3部以降の定例調査に加えて、第2部では「デジタルトランスフォーメーション時代のIT人材」と題して、IoTやAIなどデジタル技術を取り上げ、企業の取り組みや人材の育成や確保に焦点を当てた。一例が「現状をどう見ているのか」を聞いた図2。調査票では「IoTやビッグデータ、AIなど技術の進展等によって、社会や企業、人のあり方や働き方が大きく変化すると言われている。この変化に対してどのように捉えているか」とより具体的に聞いている。

図2 デジタルトランスフォーメーションの状況をどう認識しているか

図2 デジタルトランスフォーメーションの状況をどう認識しているか拡大画像表示

図2から明らかな通り、ネットサービス実施企業やIT企業に比べ、ユーザー企業(一般企業)は危機感が弱いと言える結果になった。「変化は今後起こるが、至近に迫っていない」という回答の割合が最も高く、4分の1の25.2%を占める。「この変化が特別なわけではなく、常に変化は起きている」との回答も18.5%ある。

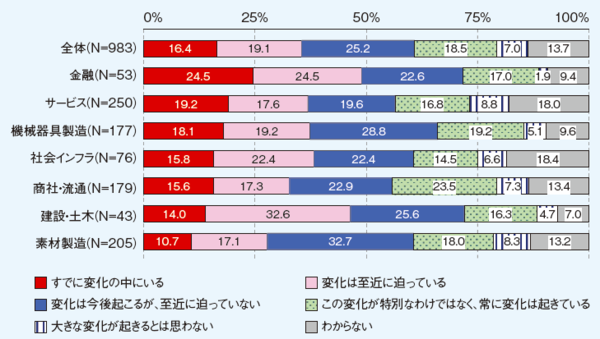

ただし業種別では違った傾向が見える(図3)。Fintechの波にさらされる金融は「すでに変化の中にいる」「変化は至近に迫っている」がそれぞれ24.5%で、合わせるとほぼ半数になるのだ。一方、デジタル技術には縁遠いとみられる素材製造では、「変化は今後起こるが、至近に迫っていない」が32.7%と約3分の1で、業種の差は大きい。このほか企業のIoTやビッグデータ、AIなどに携わる人材の確保状況や確保の手段に関する調査結果も多数ある。

図3 業種別に見たデジタル化が引き起こす変化に対する認識(ユーザー企業)

図3 業種別に見たデジタル化が引き起こす変化に対する認識(ユーザー企業)拡大画像表示

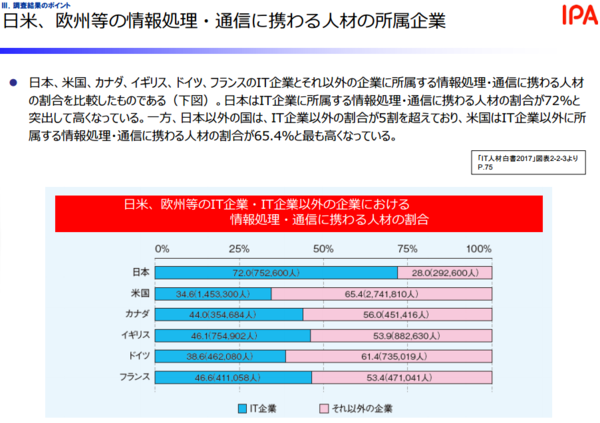

もう一つ、2017年版の白書の特徴は、日本と海外(特に米国)のIT人材の状況を調べたこと。よく言われる「日本は一般企業とIT企業におけるIT人材の分布が3:7。欧米は逆で7:3」という通説に焦点を当て、日本のIT人材状況はIPA自身の調査に加えて国勢調査などを参照し、欧州や米国の状況は職業雇用統計や米国統計情報を丹念に調査・分析して、通説の正しさを定量的に示した(図4)。ただし「7:3」といった数字は少し違っていて、米国ではIT企業に所属する人材比率が34.6%。カナダやイギリス、フランスでは40%台半ばになる。ざっと平均すると「欧米企業におけるIT人材分布はユーザーとベンダーで6:4」といったところだ。

図4 IT人材の所属先。日本を除くとIT企業以外に所属する割合が高い

図4 IT人材の所属先。日本を除くとIT企業以外に所属する割合が高い拡大画像表示

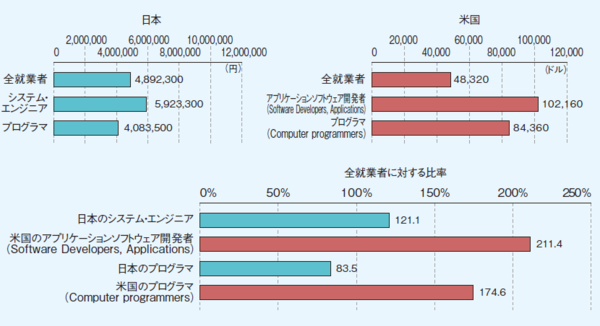

ほかにも特に米国について、産業(業種)別や年代別に見たIT人材の分布状況、IT人材の平均年収、セキュリティ技術者の要件といったことも調べている。ここでは年収を紹介しよう(図5)。米国のアプリケーションソフトウェア開発者の年収は10万2160ドルで全就業者平均の2.1倍、プログラマーは8万4360ドルで同1.7倍となっている。米国における職種別の人気ランキングで、IT技術者が常にトップ3に入るのが頷ける厚遇ぶりだ。

図5 日米のIT技術者の年収比較。米国の厚遇ぶりが際立つ

図5 日米のIT技術者の年収比較。米国の厚遇ぶりが際立つ拡大画像表示

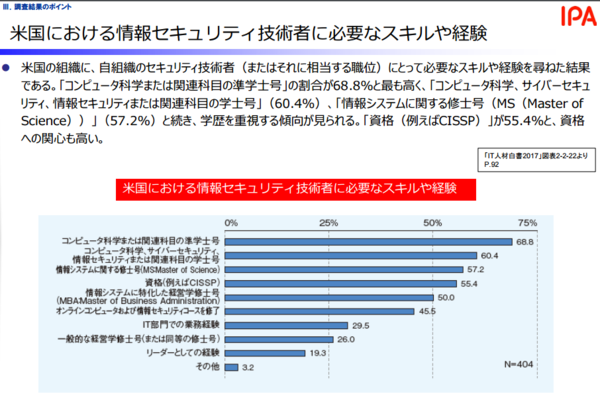

これに対し日本ではシステムエンジニアこそ全就業者平均の1.2倍とまずまずだが、プログラマーになると0.85倍と平均を下回る。もちろん同じプログラマーという呼称でも、スキルや職務内容は日米で異なるので単純な比較はできない。例えば米国の組織はセキュリティ技術者に図6のような学歴や資格を求める。しかし、そうだとしても大きな格差である。なお、この白書は数項目のアンケートに答えると、無料で全文をダウンロードできる(https://www.ipa.go.jp/jinzai/jigyou/about.html)。300ページに達する貴重な情報だけに閲覧・活用をお勧めしたい。

図6 米国におけるセキュリティ技術者に求められるスキルや経験。学歴重視が鮮明だ

図6 米国におけるセキュリティ技術者に求められるスキルや経験。学歴重視が鮮明だ拡大画像表示

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-