富士通と富士通研究所は2019年1月30日、ブロックチェーン技術を応用し、電力の需要家(工場や店舗など電力の使用者)間で不足・余剰電力の取引を実現するシステムを開発したと発表した。

近年、電力会社と需要家が協力して電力の使用量を調整するデマンドレスポンスの取り組みが進んでいる。電力が足りなくなることが予想できるピーク時間帯に、節電に貢献した需要家に対価を支払う仕組みである。これにより、電力使用量の削減や平準化を図る。

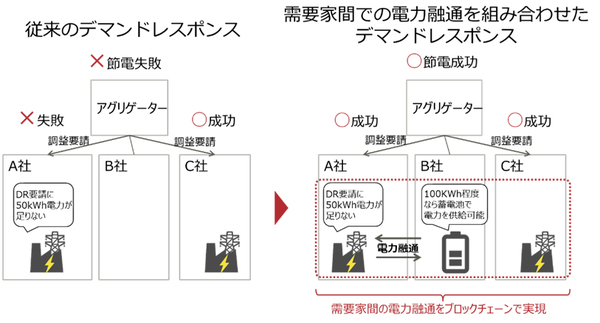

しかし、電力会社からの調整要請に対して需要家が対応できず、デマンドレスポンス制御の成功率が低いことが課題となっていた。需要家によっては、所有する自家発電機を起動する際の発電量の不足や、電力消費量の突発的な増加により、節電量を達成できない場合があり、報酬を受け取れない事案も発生している。

デマンドレスポンス制御の成功率(要請された節電量を達成し、報酬を受け取れた割合)の向上は、需要家がデマンドレスポンスに参加した場合の投資効果を確保し、参加する需要家の増加につながる。これにより、安定した電力供給や、再生可能エネルギーの導入拡大を見込めるようになる。

今回、富士通と富士通研究所は、デマンドレスポンス制御の成功率を高めるための、新たな電力取引システムを開発した。ブロックチェーンを使って、自家発電や節電によって生まれる需要家ごとの余剰電力を、需要家間で効率よく融通する仕組みを構築した(図1)。

図1:需要家間で電力の融通を行うデマンドレスポンスのイメージ(出典:富士通、富士通研究所)

図1:需要家間で電力の融通を行うデマンドレスポンスのイメージ(出典:富士通、富士通研究所)拡大画像表示

エナリスの協力の下、2018年の夏季と冬季の2期分において、需要家20拠点分の消費電力の実績ログを使用して、需要家間での電力融通が可能になった場合のシミュレーションを実施した。従来の方法に比べて、デマンドレスポンスの成功率が最大で約4割向上することを確認した。

需要家同士で余剰電力を相互に融通する取引システムを開発

現状の課題は、電力会社からの調整要請を受けて需要家ごとの節電量をコントロールするアグリゲーターが、各需要家と1対1のやりとりを行い、節電量の配分や達成可否の確認を行っていることである。需要家が節電量を高確率で達成するためには、節電量が不足している場合に、他の需要家の節電量の一部を迅速に融通しあう取引が有効だが、デマンドレスポンスではこの仕組みが導入されていなかった。

富士通研究所は今回、ブロックチェーン技術を活用し、アグリゲーターと契約した需要家同士で余剰電力を相互に融通する取引システムを開発した。要請された節電量が難しい場合でも、他の需要家の余剰電力を自らの節電量の目標に合わせて迅速に購入・補てんすることが可能になる。

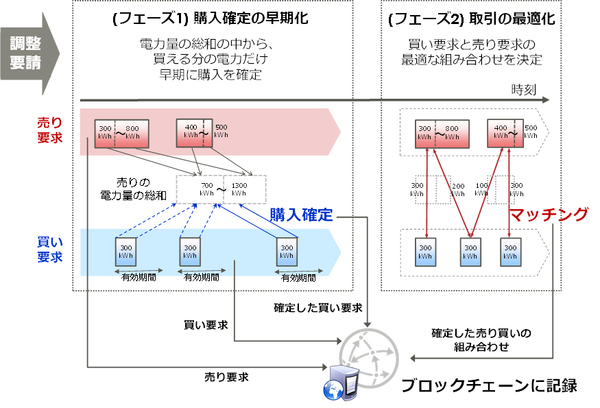

まず、取引システムに登録されている売り要求から融通可能な電力の総和を求め、買い要求の中から買える分だけ順番に素早く承認処理を確定する技術を開発した。これにより、迅速に可否を回答できるようになった。

また、回答後に、確定済みの買い要求に対し、売り要求を無駄なく配分することで取引を最適化する技術も開発した(図2)。

図2:需要家間同士での電力融通取引技術の概要(出典:富士通、富士通研究所)

図2:需要家間同士での電力融通取引技術の概要(出典:富士通、富士通研究所)拡大画像表示

この2つのフェーズからなる電力融通取引技術を適用した取引システムを、ブロックチェーン上に構築した。ブロックチェーンに取引を記録することで、電力融通の取引結果の透明性を保証する。これにより、確定した売り買いの取引結果(電力の節電量)に基づいた報酬の正確な配分が可能になる。

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-