コロナ禍を経て働き方の多様化が一層進む中、2019年に創業100周年を迎えたオリンパスは、健やかな組織文化と、従業員1人ひとりがベストパフォーマンスを発揮できる新時代のワークススペース/ワークスタイルを確立する「O3(オーキューブ)プロジェクト」に取り組んでいる。その中心となるのが、すべての事業機能を1拠点に集約し、2024年4月から「グローバル本社」となった東京都八王子市の新オフィスだ。同オフィスを訪れ、O3 プロジェクトのコンセプトや目指していることについて聞いた。

ドイツ製が主流だった顕微鏡の国産化を目指し、1919年に高千穂製作所として創業したオリンパス。1934年に写真レンズを自社開発してカメラ事業に参入し、一眼レフやコンパクトカメラ、デジタルカメラで数々の名機を世に送り出した。

経営環境が変化する中、2021年には映像事業を譲渡、2023年には科学事業を売却し、現在は内視鏡事業(グローバル売上約5500億)と治療機器事業(同約3200億)の2軸を柱にした医療機器メーカーとして成長を続けている(図1)。

図1:グローバル/地域別の売上高(出典:オリンパス)

図1:グローバル/地域別の売上高(出典:オリンパス)拡大画像表示

オリンパスの組織変革/働き方改革を導く「O3プロジェクト」

創業100周年を迎えた2019年、オリンパスはコーポレートのビジョンとして「Transform Olympus」を掲げ、次の100年を見据えた変革に動く。その基盤として健やかな組織文化の構築、従業員1人ひとりがベストな状態でパフォーマンスを発揮できる環境の実現を目指す「O3(オーキューブ)プロジェクト」を推進している。

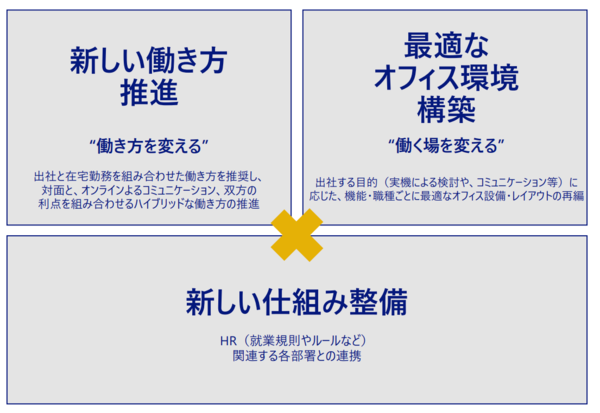

O3プロジェクトを進める過程で同社が取り組んでいるのが、「新しい働き方の推進」「最適なオフィス環境構築」「新しい仕組みの整備」を軸にした働き方改革である。テレワークやハイブリッドワークの普及によって注目度が増しているABW(Activity Based Working、注1)の要素も取り入れている(図2)。

注1:ABW(Activity Based Working)は、従業員が仕事内容に最適な場所をつど選んで働ける働き方のこと。個人の集中作業、チームミーティング、アイデア出しなど、さまざまな業務内容にふさわしいワークスペースが用意され、従業員は、自分の意思・裁量でこれらを使い分けることで、効率的に仕事を進めることが可能になる。

図2:O3プロジェクトがベースとする、新しい働き方の基本的な考え方(出典:オリンパス)

図2:O3プロジェクトがベースとする、新しい働き方の基本的な考え方(出典:オリンパス)拡大画像表示

オリンパス 執行役員 O3 プロジェクトオーナーの田代芳夫氏(写真1)は次のように説明する。「コロナ禍を経て働き方が一層多様化しています。個々がさまざまな働き方・業務の内容に合わせて柔軟に選べる、働く場所の変革が求められていました。同時に、出社前提の時代の規則・ルールの見直しを進めていく。これら3つは密接な関係にあり、同時に取り組んでいく必要があると考えました」

写真1:オリンパス 執行役員 O3プロジェクトオーナーの田代芳夫氏

写真1:オリンパス 執行役員 O3プロジェクトオーナーの田代芳夫氏組織のサイロ化を生む要因と、サイロ化からの脱却

働く場所=ワークスペースの変革の起点にして中心となるのは、新たなグローバル本社だ。オリンパスは、2024年4月1日、東京・新宿モノリスビルの本社機能を、開発拠点のある八王子事業場 技術開発センター 石川へ移転。本社、マーケティング・開発含む全ての事業機能を「八王子キャンパス」に集約したのだ(図3)。

すべての事業機能を集約し、約6500人が在籍するグローバル本社で、新たな時代にふさわしいオフィス環境づくりが進んでいる。オフィスのリノベーションはすでに2022年末に着工し、2028年度まで全7フェーズでの工事が行われる予定だ。職種ごとに最適なオフィス設備・レイアウトの再編、より密接なコミュニケーション、組織・部門をまたいだコラボレーションを実現できるワークスペースを描いている。従業員には、出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリットワークを推奨し、対面とオンラインの両利点を組み合わせながら、業務内容に合わせて自律的な働き方を選ぶようなマインドを促していくという。

図3:グローバル本社のある八王子キャンパスの全体像(出典:オリンパス)

図3:グローバル本社のある八王子キャンパスの全体像(出典:オリンパス)拡大画像表示

O3プロジェクトの推進で解決したい課題の1つに、組織の脱サイロ化がある。田代氏は、オリンパスにおけるサイロ化の要因に、「各組織でコミュニケーションが完結しがちなカルチャー」を挙げている。「開発部門のフロアには実験室が並ぶが、同じ医療機器部門でも隣の実験室の技術者が何をやっているのか知らず、自分たちの開発だけに集中している。そんな状況がよくありました」と田代氏。また、本社コーポレート部門と開発を含む事業関連部門の間には、新宿―八王子の物理的距離40km以上の距離と壁があったという。

しかし、メディカルに特化してグローバルに事業拡大を図っていく今の経営において、「オリンパスグループ全体の統括を担うグローバル本社内に距離感があるようではとてもグローバルでガバナンスを効かせることなどできない。そのために、まずは本社が一体にならなくては、と考えたのです」(田代氏)

例えば、プロジェクトラボ(製品開発の実験室エリア)は、社内でも開発部門の従業員以外は立ち入り禁止だったが、「社外秘な情報は多くあるが、社内に対して隠す必要がどれだけあるのか。重要な守秘業務に携わっていることが開発者のモチベーションにつながっていた側面もありますが、それも組織のサイロ化を生む要因になっていました」と田代氏は説明。情報の開示、実験室のあり方については、開発部門の従業員とも対話を重ね、社内に対して公開/非公開するエリア、情報を慎重に整理することになった。

また、ラボ間の壁を取り払ってオープンにし、開発プロジェクトごとに所有していた備品や機材はラボコンシェルジュカウンターに集約した。これにより、備品・機材の管理業務、管理コストを効率化し、開発業務に集中できる環境を構築すると同時に、物理的に自分たちの部署や職種だけで完結しない環境を実現していった(図4)。

図3:プロジェクトラボのフロアデザイン(コンセプト図)(出典:オリンパス)

図3:プロジェクトラボのフロアデザイン(コンセプト図)(出典:オリンパス)拡大画像表示

●Next:ハイブリッドワーク時代のオフィス協業の価値を追求する

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- データカタログ整備から広がるデータドリブン企業への変革─みんなの銀行が挑むデータマネジメント実践の軌跡(2026/01/28)

- 400万件超の商品マスターをクラウドに移行、食品流通のデジタル化を加速する情報インフラへ─ジャパン・インフォレックス(2025/12/26)

- “データ/AI Ready”な経営へ─住友電工の「グローバルデータ活用基盤」構築の軌跡(2025/12/15)

- オリンパスが挑む、医療機器ソフトウェア開発の”産業革命”(2025/10/20)

- 「データ活用宣言」を起点に広がるデータ文化─三菱電機の全社データマネジメント実践(2025/10/01)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-