[新製品・サービス]

クラスメソッド、Claude Code用のAIコーディング開発フレームワーク「Tsumiki」をGitHubで公開

2025年7月30日(水)日川 佳三、河原 潤(IT Leaders編集部)

クラスメソッドは2025年7月29日、AIコーディング開発フレームワーク「Tsumiki」を、OSSとしてGitHubで公開した。米Anthropicの「Claude Code」を用いたAIコーディング/バイブコーディングにおけるテスト駆型開発(TDD)手法を体系化したコマンド群を提供する。

クラスメソッドの「Tsumiki(つみき)」は、米Anthropic(アンソロピック)のAIコーディングツール「Claude Code」用のソフトウェア開発部品を収めたフレームワークである。AI駆動開発全体の中で、以下の位置づけで機能する。

Claude(生成AI/LLM)→Claude Code(AIコーディングミドルウェア)→ Tsumiki(開発フレームワーク)→業界・用途別テンプレート →開発されるソフトウェア

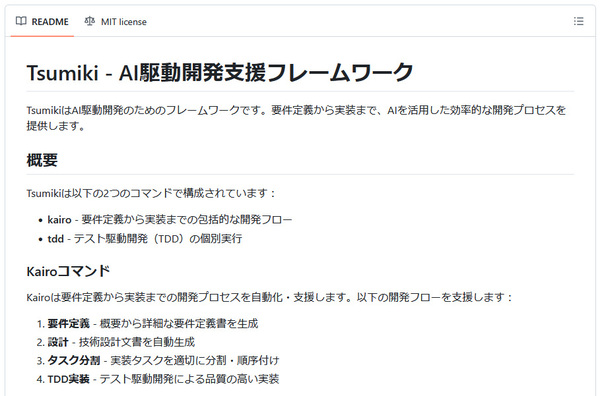

Claude Code上でTsumikiの各コマンドを実行することで、体系的な開発プロセスを実践できるとしている。オープンソースソフトウェア(OSS)としてGitHubで公開している(画面1)。

画面1:AI駆動開発支援フレームワーク「Tsumiki」を公開しているGitHubのページ

画面1:AI駆動開発支援フレームワーク「Tsumiki」を公開しているGitHubのページ拡大画像表示

Tsumikiは、テスト駆動開発(TDD:Test-Driven Development)に生成AI/AIエージェントを適用した、新しいAITDD(AI-assisted TDD)の開発手法を通じて、仕様書ファースト/テストファースト/品質ファーストの原則の下で「本番環境で信頼できるシステム構築」を実現するという。

「“動くコード”の生成にとどまらず、『仕様が明確で、テストで保護され、保守可能な本番品質のシステム』をAIの力を最大限に活用しながら効率的に構築することを可能にする」(同社)

Tsumikiによる開発プロセスは、要件展開、設計、タスク分割、TDD実装の4段階で構成する。このうちポイントとなる最終段階のTDD実装は、Red(テスト作成)、Green(実装)、Refactor(改善)、Verify(検証)のサイクルで進む。ソフトウェアの「あるべき動作」をテストとして定義し、生成AIがテストを満たす最小限のコードを生成。その後にコードを読みやすく改善・最適化し、実装が要件を満たしているかを検証する。

クラスメソッドは、自然言語での指示から生成AIがコードを生成するAIコーディング/バイブコーディング(Vibe Coding、注1)の問題点として、「仕様の曖昧さゆえに、思ったとおりに実装されない」「テスト不足により、動くけれど保守が難しい」「品質保証プロセスが欠如しており、本番環境での運用に不安」といった課題を挙げている。「これらの課題の解消には、AIの性能を向上させるだけでは不十分で、開発プロセスの規律が不可欠である」(同社)として、Tsumikiを提供する。

注1:バイブコーディング(Vibe Coding)は、AIとの対話を通じてソフトウェアを開発するプログラミング/コーディング手法のこと。欧米の開発者/プログラマーの間で発祥した呼称である。プログラマーがコードを厳密に記述するのではなく、作りたいソフトウェアの機能や目的、全体的な雰囲気(Vibe)を自然言語でAIに伝えることで、AIが主体となってコードを生成・修正していくのが特徴である。

●Next:AI支援テスト駆動開発を実践するためのコマンド群

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-