[インタビュー]

SUSEルーウェンCEOが改めて訴える「オープンソースの価値と選択の自由」

2025年10月17日(金)渡邉 利和

企業情報システムのアプリケーションやITインフラを支えるプラットフォームベンダーが他のベンダーに買収され、製品の提供方針や利用条件が変更される──。IT業界では珍しくないことだが、米ブロードコムのVMware買収のような影響が広範に及ぶものもあって、ユーザー企業にとって、改めて「技術・製品の適切な選択肢があって、自由に選べること」の価値に注目が集まっている。商用オープンソースソフトウェア(OSS)/Linuxの老舗であるSUSEは今の状況をどう見ているのか。同社CEOのダーク-ピーター・ヴァン・ルーウェン氏と、日本法人のカントリーマネジャーである渡辺元氏に、現在の市場認識やそれを受けて同社が進めている事業戦略について聞いた。

Linux/OSS界の老舗、SUSEの軌跡

1992年にドイツ・ニュルンベルク近郊のフュルトで創業したSUSE(スーゼ)。2003年に米ノベル(Novell)に買収されて同社の子会社となり、後にノベル自体が買収されるなど、オーナーシップが次々と変わる困難な時期もあった。2018年にプライベートエクイティファンドによる買収で独立企業に戻り、2023年に株式の非公開化を実施して経営の安定を取り戻している。

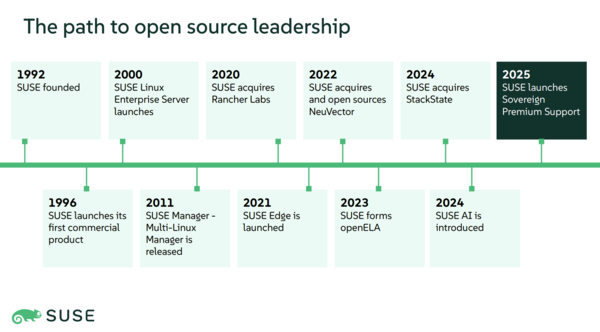

SUSEは長年、看板製品のLinuxディストリビューション「SUSE Enterprise Linux」をはじめとする各種のオープンソースソフトウェア(OSS)の商用提供を行っているほか、同じドイツのソフトウェアベンダーであるSAPとも密接な協力関係を築いている。また、米IBMのメインフレームがLinuxをサポートする際にSUSE Linuxが選ばれるなど、OSSベンダーの中ではかなりユニークな道のりを歩んできた企業でもある(図1)。こうした経緯からも、SUSEは、適切な選択肢を市場に安定的に供給し続けることの価値について、説得力を持って語れる立場にある企業だと言えるだろう。

図1:SUSEの歴史(出典:SUSEソフトウエアソリューションズジャパン)

図1:SUSEの歴史(出典:SUSEソフトウエアソリューションズジャパン)拡大画像表示

近年のSUSEはLinuxに加えて、2020年に買収で得たKubernetesベースのコンテナ管理プラットフォーム「Rancher」やエッジコンピューティング向けの軽量OS「SUSE Linux Micro」、生成AI向けプラットフォームの「SUSE AI」など、商用OSSを軸にポートフォリオを充実させている。

さらに、IBMの米レッドハット(Red Hat)買収や、米ブロードコム(Broadcom)の米ヴイエムウェア(VMware)買収などで、分野でトップシェアを築いていた製品に提供方針・ライセンス変更が生じたケースにおいて、ユーザー企業の移行先としての存在感を高めつつある。

SUSEの製品群は、元々のOSSプロジェクトで名づけられた名称をそのまま使用していることがほとんどだった。こうした名称はOSSコミュニティ内ではよく知られたものであっても、移行先を急遽探さなくてはならなくなったユーザーによってはわかりにくい場合もある。そこで、製品名をそれが実現している機能をわかりやすく明示する形に統一したり、「Red Hat Enterprise Linux(RHEL)」の旧バージョンのような、他社がサポート終了とした製品を第三者保守のかたちでサポートする「SUSE Multi-Linux Support」を提供するなど、拡大しつつある新たな移行市場に向けた取り組みを強化しているところだ(図2)。

図2:SUSEの製品ポートフォリオ。右側が現在の製品名で、左側は旧製品名(出典:SUSEソフトウエアソリューションズジャパン)

図2:SUSEの製品ポートフォリオ。右側が現在の製品名で、左側は旧製品名(出典:SUSEソフトウエアソリューションズジャパン)拡大画像表示

●Next:SUSEが提示する「強制的な移行を受け入れる」以外の選択肢

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 次へ >

SUSE / Linux / コンテナ / Rancher / Kubernetes / IT投資 / 欧州 / 第三者保守 / 保守・サポート / ドイツ / Red Hat / VMware / SAP

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-