エンタープライズサーチはこれまで、電子商取引サイトでの利用例が多かったが、最近は企業内で活用するケースも増え始めた。その1社が王子製紙である。2008年末に開設した社内の営業担当者検索サイトで、製品名や担当地域などを入力すると、各項目に詳しい担当者を表示するようにした。担当外の問い合わせを受けても、素早く担当者に引き継いだり協力して応対できる。ソニーのような先進企業も、研究開発分野でエンタープライズサーチの利用を本格化している。

編集協力:野村総合研究所 情報技術本部 技術調査部

主任研究員 亀津 敦/副主任研究員 武居輝好

企業内での活用が広がり始めたのは、この4〜5年でエンタープライズサーチの技術が急速に進化し、“使える”水準になったからである。むしろ、情報システムの高度利用において無視できない存在になった。

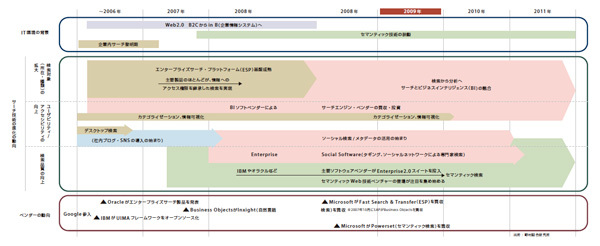

本格導入に先立ち、漠然とした懸念を払しょくする意味で、進化の経緯と展望を把握しておこう。上図はサーチ技術の変遷を示している。野村総合研究所が最新動向を踏まえて作成した。

進化のポイントは3つに大別できる。1つは検索対象の種類。ファイルサーバーやイントラネットで管理する文書ファイルに加え、ERPパッケージやCRMシステムの数値データなどを対象に一括検索できるようになった。

2つめはユーザビリティと情報へのアクセシビリティ。サーチの使いやすさを特に高めたのが、カテゴライゼーション機能だ。検索対象の全情報を解析して複数のカテゴリを自動作成し、個々の情報を該当するカテゴリに分類する。検索画面にカテゴリ名を表示しておけば、利用者はキーワードを考えなくても、的確に情報を探せる。

3つめが検索品質。かつては「漏れなく正確に検索する」ことが強化の中心テーマだった。だが、最近は「利用者に応じて情報を交通整理する」点が重視されており、同じキーワードで検索しても、所属や業務によって結果の表示順を変更できるようになった。

漏れなく情報を検索できる利点の一方で、エンタープライズサーチには機密情報の漏えいなど、セキュリティ面のリスクもある。そこで、多くの製品が既存システムのアクセス権限に従って検索結果の表示や情報へのアクセスに制限をかけ、無権限者に情報が丸見えになることを防いでいる。

エンタープライズ検索 / 文書管理 / 野村総合研究所

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-