CPUやメモリー、ストレージのリソースを必要なときに必要なだけ利用でき、システムインフラの運用負荷も軽くなる─。そうした特徴を持つIaaSが次々と登場し、国内でも本格活用する土壌が整いつつある。先行してIaaSを採用した企業が早くも成果を上げ始めていることもあり、IaaSに対する期待は今、急速に高まっている。

最新動向

クラウドの注目度がピークに IaaSを巡る動きが特に加速

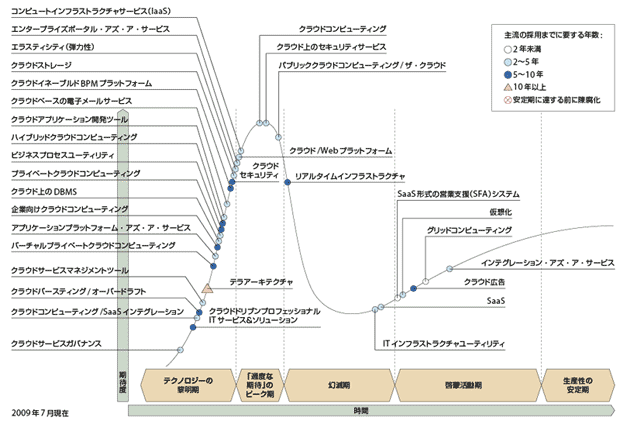

クラウドコンピューティングの中でも、プロセサやメモリーなどのITリソースを仮想化して利用するIaaS(インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス)への注目度は今、最も高い(図1-1)。サービスも続々と登場している。

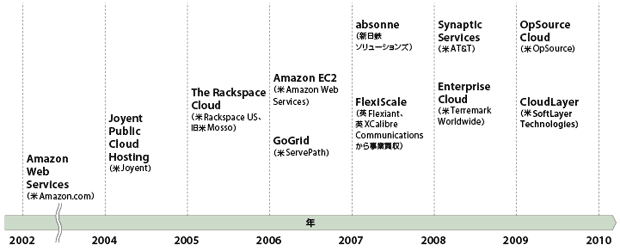

2010年2月にはソフトバンクテレコムとGMOホスティング & セキュリティがそれぞれ、「ホワイトクラウド」と「True CLOUD」の提供を開始。5月には富士通やKVHが「オンデマンド仮想システムサービス(トライアル版)」や「KVH IaaS」と呼ぶサービスを始めた。図1-2に示すように米Amazon.comや米Rackspace USなど海外勢が先行するIaaSだが、国内事業者が充実してきたことで、国内企業にとっても身近な存在になりつつある。

実際、ユーザーも出始めている。前田建設工業は2010年4月、同社グループのスタッフ約1万5000人が利用するファイルサーバーシステムをCSK-ITマネジメントが提供するIaaS「USiZE」に移行した。同じく2010年4月、中央三井アセット信託銀行は同社の基幹業務の1つである確定拠出年金の管理業務システムに、日本ユニシスのIaaS「ICTホスティングサービス」を採用した。

これらはあくまでも公になっているIaaSの事例であって、ほかにもIaaSを既に採用し始めた国内ユーザーは多い。ホワイトクラウドを提供しているソフトバンクテレコムの立田 雅人氏は「サービス開始から間もないが、すでに数社が利用している」という。

背景(1)

開発期間のさらなる短期化で「1カ月」の重みが増す

国内のIaaSユーザーが急速に増えている背景をよく調べると、そこにはコスト抑制のほかにも、IaaSを利用する必然性がいくつか浮かび上がる。

以前にも増して目まぐるしく変化する競合環境や市場ニーズが、その1つだ。サービス/商品を改良・開発して次々と市場に投入することが求められる中、それを支えるシステム開発に許される時間が短くなってきた。開発期間が1年や1年半のプロジェクトはかつて短期プロジェクトと言われていたが、6カ月程度のプロジェクトが増えてきた今となってはもはや「長期」の部類に入ってくる。

開発プロジェクトの許容期間が1年を切るようになって大きく変化したのは、「1カ月」の重みである。そして1カ月の重みが増したことで改めて顕在化し、特に問題視されるようになったのがサーバーやストレージなどITリソースの調達に要する時間だ。

パソコンと違って受注生産の色合いが強いサーバーは、発注から納品まで2〜3カ月のリードタイムがかかるのが一般的だ。一方、最近のシステム開発では要件定義後1カ月程度でプロトタイプを完成させるケースが珍しくない。つまり、要件定義後にサーバーの調達手続きを始めると、プロトタイプが完成しても本番環境(あるいは疑似本番環境)でのテストができず、プロジェクトが中断しかねない。

その点、プロセサやメモリーを仮想化してプールするIaaSは、この問題を回避できる。事業者によって多少の違いこそあれ、長くても数日程度でサーバーを調達可能だ(別掲記事「プライベートクラウドはオンプレミスの発展形と捉えたい」を参照)。

背景(2)

インフラを保有し続けるリスクが顕在化

ITの進歩が激しく、インフラを自社で保有し続けることがリスクになりかねない状況になってきたことも、ユーザーをIaaSに向かわせる理由の1つになっている。とりわけサーバーを自社保有すリスクは大きい。

例えばブレードサーバーの場合、過去に購入したエンクロージャに新規購入したブレードサーバーが入らないことがある。同一ベンダーの製品であっても、製品の世代によってハードウェア仕様が変更になることがあるからだ。そのためエンクロージャに空きがあっても、新しいブレードサーバーを導入するにはエンクロージャも新調しないといけない、といった事態に陥る可能性は否定できない。事業者の提供するIaaSを利用すれば、こうしたリスクを事業者側に負ってもらうことが可能になる。

背景(3)

きめ細かいIT統治を狙い自前のIaaS環境を整備

事業者が展開しているIaaSは、仮想化したハードウェア資源とOSを事業者側の資産として提供するサービスである。サーバーやストレージ、ネットワークの増設・拡張、OSのバージョン管理や修正ファイルの適用などから解放されるだけでも、多くの企業にとって有力な選択肢になるだろう。

一方で、IaaSを自前のインフラとして保有するのも現実解の1つである。現に、三菱UFJフィナンシャル・グループをはじめとするIT先進企業は、自社保有のインフラでIaaSの環境を構築しシステム開発に用いたり、さまざまなアプリケーションを実装して社内/グループ内に展開している(別掲記事「スケールメリットを見込み、自前のインフラでIaaSを整備」を参照)。

社内に基盤の開発・運用に長けた技術者がいる。多くのユーザーを抱えスケールメリットが得られる。自前のIaaSで効果を引き出すにはいくつか条件はあるが、データ管理や大量トランザクションの制御などの面で、自社特有のガバナンスを利かせやすい。

本質的意義

ITの総投資額を減らし戦略投資の絶対額を増やす

「IaaSは斬新なアプリケーションやITサービスを生み出すインフラ、すなわちイノベーションプラットフォームになる」。こう話すのは国内大手ベンダーの中でただ1人、クラウドコンピューティングに特化したCTO(最高技術責任者)としての肩書を持つ日本IBMの山下克司氏である。

IaaSは“純粋な”ITインフラと捉えるのが大方だ。サーバーの集約率を高めてインフラ保有コストを最大限に削ることが、国内ユーザーをIaaSに向かわせる大きなモチベーションになっている。しかし、IaaSを活用する本質的な意義は「守りのIT戦略」ではなく、むしろ「攻めのIT戦略」にあると本誌は考えている。

既存システムの維持費を削り、新規の戦略投資を捻出する。既存と新規の投資比率を5割ずつにする。こうした提言は以前からあるが、実践は簡単ではない。いったん維持費を削っても、新システムを開発すれば、その維持費が新たに発生するというジレンマに陥るからだ。総投資額を減らすことさえかなわない。

だが、インフラを複数のシステムやサービスで共用できるIaaSなら、ITの総投資額を減らしながら、絶対額としては従来より多くを戦略投資に注げる可能性がある。仮に、IaaSによるインフラの統合効果が総投資額を1割削減する程度でも、維持8割・新規2割だった投資比率を7割・3割へと少し変えられれば、新規の絶対額を35%増やせる。元の総投資額が100億円だとすれば、総額で10億円削ったうえで、新たな戦略投資にさらに7億円上積みできる計算だ。消費者向けITサービスで当たり前になっている動画を活用したアプリケーションや、 携帯電話やスマートフォン用のアプリケーションなど、新たな業務アプリケーションを開発して今までにないITサービスを社内外に提供することも夢ではない。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

IaaS / ソフトバンク / GMOインターネット / CSK / 三菱UFJフィナンシャル・グループ / パナソニック / プライベートクラウド / ITインフラ / パナソニック インフォメーションシステムズ

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-