クラウドアプライアンス製品の選択肢が増えてきた。中心は仮想マシンを稼働させる汎用的なものだが、特定用途に特化したタイプや、リファレンスアーキテクチャとして推奨構成を示したものなどに裾野は広がっている。ベンダーの顔ぶれはどのようなものか。実装している機能や操作性はどんな水準にあるのか。主要な製品を概観する。

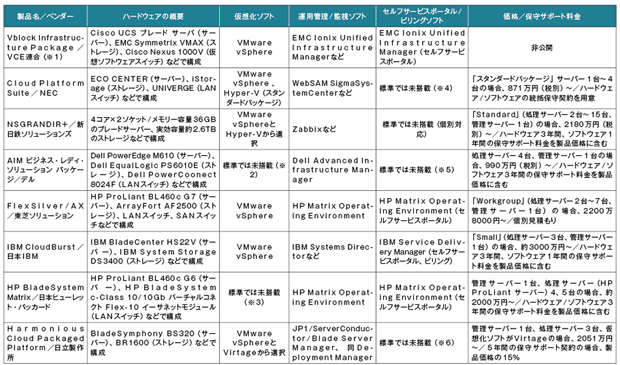

国内市場に投入されている主要なクラウドアプライアンス製品を23ページの表5-1にまとめた。短期間で導入・稼働できる面がフィーチャーされがちだが、使い始めてからの段階で、いかにユーザーの手を煩わせないかが重要なポイント。各ベンダーは、運用管理にかかわる機能の実装に力を注いでいる。

※1 VCE連合=Virtual Computing Environment連合。EMCジャパンとヴイエムウェア、シスコシステムズで構成 ※2 VMware vSphereやHyper-V、Citrix XenServerの動作が可能 ※3 VMware vSphereとHyper-Vの動作が可能 ※4 セルフサービスポータル機能を含む有償オプション製品「WebSAM Cloud Manager」を2011年秋に販売 ※5 セルフサービスポータル機能を含む有償オプション製品「Dell VIS Self-Service Creator」を販売。2011年内にビリング機能を含む有償オプション製品を販売 ※6 セルフサービスポータル機能を含む有償オプション製品「JP1/IT Resource Management」を販売

直感的な管理画面通じVMの運用作業を効率化

プライベートクラウドにおいて、仮想マシン(VM)のパフォーマンスをいかに確保するかは重要なテーマの1つだ。プロセサやメモリーといった物理的なシステムリソースを共有する仮想環境では、VMの設定や管理方法いかんではパフォーマンスが劣化しかねない。

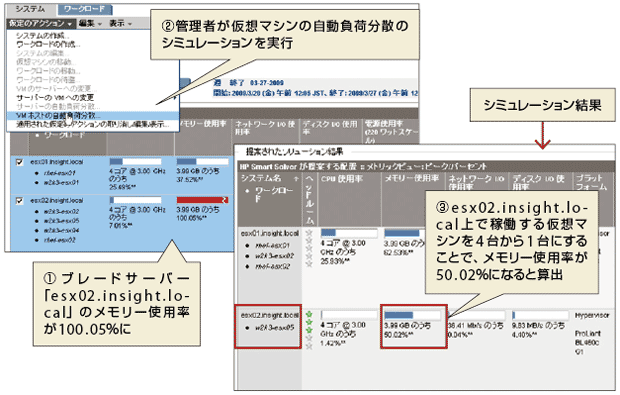

クラウドアプライアンスを提供する各社は、VMのパフォーマンス管理を効率化する機能に知恵を絞っている。中でも先進的なツールを用意しているのが日本ヒューレット・パッカード。「HP BladeSystem Matrix」に備わる運用管理/監視ソフト「HP Matrix Operating Environment(旧HP Insight Dynamics)」がそれだ(図5-1)。VMを、きょう体内のどのブレードサーバーで動かせば最も性能が向上するかを自動で算出する「Capacity Advisor」機能が特徴だ。

きょう体内に搭載するブレードサーバーそれぞれについて、メモリー使用率やディスクI/O、ネットワークI/O、消費電力といった情報を最大4年分蓄積。過去の稼働実績や現在の集約状況などを基に、移行後のパフォーマンスを評価する。その作業を進める管理画面もアイコンを使った直感的なものに仕上げている。対象とするVMをマウスでドラッグし、移動先候補のブレードサーバー上に持って行くと、パフォーマンス評価を瞬時に計算して画面に表示する。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-