[ユーザー事例]

先行事例に見るBYODの実態─デバイスへの依存度を下げて従業員満足度と業務効率を高める

2013年4月9日(火)緒方 啓吾(IT Leaders編集部)

Part1で見た通り、現時点で、BYODに取り組む企業はまだまだ少数派。セキュリティリスクや、対応にかかるコストを考えると、二の足を踏む担当者も少なくない。そうした中、先行して私物の解禁に踏み切った企業には、どんな狙いと背景があったのか。担当者の証言ををまとめた。

盗難や紛失による情報漏洩や、多様なデバイスにシステムを対応させる管理コスト、セキュリティポリシー変更の手間など、BYODに取り組む経済的、人的なコストは小さくない。短期的な視点でみれば、コスト増の方が目につく場合も多いだろう。現時点でスマートフォンを業務利用する場合、会社支給を選択する企業が多い理由だ。

そうした状況にあって、あえてBYODに取り組んでいる企業は、ワークスタイルの改革や、デバイスの調達方法の柔軟化など、比較的長いスパンで効果を狙っている点で共通している。以下、各社の具体的な取り組みを見てみよう。

ネットワン・システムズ

テレワークの導入に合わせITインフラの刷新をスタート

「社外にPCを持ち出す際は、専用プログラムを使って、保存データの一覧を作成。申請書に添付して、上長の裁可を仰ぐ必要がある。よほどの理由がない限り、PCを持ち出す従業員はいなかった」。ネットワークインフラの設計・構築を手がけるネットワン・システムズで社内システムを管理する谷口勇部長はITインフラ刷新以前の状況についてこう振り返る。

厳しいセキュリティ要件を課していたネットワンが、BYODを解禁したのは、2010年秋のことだ。取引先が禁止している場合などを除き、原則として全従業員が、自分の好きなPCやスマートデバイスを職場に持ち込み、業務に使用できるようにした。

方針転換のきっかけとなったのは、テレワーク制度の導入である。当時、同社ではワークスタイルの改革が全社的な課題となっていた。例えば、外出先で業務をこなせる環境を整え、営業担当者が顧客と過ごす時間を長くしたい。あるいは、在宅勤務制度を導入し、育児や介護といった家庭の事情に応じ、勤務形態を選択できるようにしてほしいといった要望が、経営層や現場から上がっていた。

おりしも、スマートフォンやタブレットといった新しいタイプのデバイスが登場。業務利用を求める声が上がっていたことも後押しして、経営陣は各部署に新しい業務環境の検討を指示。人事部が、フレックスタイム制度や、テレワーク制度といった労務規定を整備するのに合わせ、システム部門もITインフラの刷新に着手した。

デバイスにデータを残さず利便性とセキュリティを両立

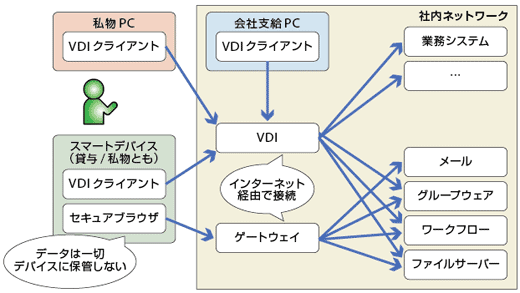

新しいクライアント環境の要件は、場所やデバイスを選ばず、業務に必要なアプリケーションやシステムを利用できること。セキュリティは大前提である。実装方法を検討した結果、システム部は、デスクトップ仮想化の1つである、VDIに白羽の矢を立てた。

「デバイスにデータを保存すると、管理を厳格にせざるを得ない。安全性と利便性を両立させるためには、データをデバイスに保管させないことが必須条件と考えた」(谷口勇部長)。

インターネット接続を許可すれば、社外からでもアクセスできる上、デバイスにデータをダウンロードしないため、紛失や盗難による情報漏洩の心配がない。VDIのクライアントソフトさえ対応していれば、デバイスやOSは問わないため、デバイスの多様化にも対応できる。100台規模のパイロット運用を経て、本格採用に踏み切った。

実は、BYODの許可は、一連の取り組みの副産物として現れたものだ。「VDIを導入すると、デバイスの公私を区別する必要がなくなる。在宅勤務を希望する全ての従業員にデバイスを配布するのは現実的ではないし、災害対策となればなおさらだ。BYODの容認は当然の帰結だった」(谷口部長)。

セキュアブラウザを併用し使い勝手を高める

ネットワンのクライアント環境をまとめたのが図3-1である。会社支給してきた物理PCを、ヴイエムウェアの仮想化ソフト「VMware Infrastructure」と、シトリックスの仮想デスクトップ管理ソフト「XenDesktop」で、データセンターに集約した。2013年1月時点で、全体の1/4にあたる約1000台の移行が完了。2014年3月までにほぼ全数を切り替える計画だ。

VDIへの移行が完了した従業員には、個人所有のPCやスマートフォンから、仮想デスクトップにアクセスすることを許可する。利用するデバイスを登録したり、管理用のエージェントソフトを導入したりする必要はなく、持ち込みも持ち出しも一切規制しない。ただし、社内のアクセスポイントは有線、無線ともに、デバイス認証を課して、私物端末は一切接続させないようにした。社内、社外を問わず、インターネット経由で接続させる。

VDI移行後も、PCの支給は継続している。個人デバイスを利用しない従業員にとっては、デスクトップ環境がPCからサーバーに移ったほかは、従来と変わりない。社外への持ち出し手順もこれまで通り。それぞれ一長一短あるが、従業員のスケジュールや好みに応じて、自由に使い分けられるようにした。

スマートデバイス向けに、セキュアブラウザと呼ぶ専用アプリも用意した。タッチ操作に最適化したUIから、メールやグループウェア、申請管理などいくつかの社内システムに、アクセスできる(詳細はPart5参照)。「マウスを前提としたPCの画面は、スマートフォンで操作しづらい。移動中でも、最低限の業務がこなせるよう、タッチ操作に向いたセキュアブラウザを用意した」(谷口部長)今後、スマートデバイスでこなせる業務の範囲を拡大していく計画だ。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 4

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-