BYODといえば、「私物デバイスを無制限に業務利用させること」だと考えがちだ。しかし、実際には、システムはもちろん、ユーザーやデバイスの機種を指定して、限定的に運用することもできる。リスクを見極めることで、セキュリティを確保しつつ、BYODならではのメリットを享受できる。

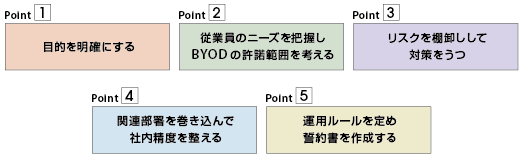

情報漏洩のリスクから、従業員の勤怠管理、企業システムのアーキテクチャまで、BYODを実践する際に、考慮すべき要素は数多い。BYODに取り組むユーザー企業のIT担当者や、コンサルタントの意見を総合すると、ポイントは、大きく5つある(図4-1)。以下、それぞれについて見ていく。

Point

現場のニーズに即してBYODに取り組む理由を考える

貴社にとってBYODは、どんなメリットがあるだろうか。こう尋ねるのは理由がある。「多くの職場では、IT部門の判断よりも、現場でのスマートデバイスの利用が先行している。このため、認めるか、認めないかの議論に陥りがち」というのが、スマートデバイス活用の支援を手がける、複数のコンサルタントの見解だ。ガートナーの針生恵理シニア アナリストは、「現状に対応することに目を奪われて、“何のために対応するのか”を見失うケースは少なくない」と指摘する。

BYODはあくまでも手段。メリットもデメリットもある。実施に掛かるコストも小さくない。明確な動機がないと、道半ばで挫折してしまう可能性が高い。私物の利用を認めることで、どんな成果を期待するのか、あらためて目的を明確化しておきたい。

なお、アナリストやユーザーが口を揃えて警告するのが、コスト削減を目指す場合だ。「デバイス購入費や教育コストは減るかもしれないが、デバイスが多様化し、ガバナンスが利かなくなる分、管理は難しくなる。必ずしもコスト削減につながるとは限らない」(日立コンサルティングの中西栄子シニアマネージャー)。

Point

システムと働き方を棚卸しBYODの許可範囲を定義する

BYODを許可する場合、その範囲を定義する。BYODという言葉から想像する内容は、人によって異なるからだ。自分のスマートフォンから電話を掛けることだと捉える人もいれば、プレゼンテーション資料をデバイスに保存してもよいと考える人もいるだろう。業務システムにアクセスして、受発注までこなせるようになると受け止める人もいるかもしれない。どんなシステムやデータにアクセスさせるか、あるいは誰に許可するかによって、利益やリスク、対策は全く異なる。

同じシステムであっても、誰に利用させるかによって、効果やリスクは変わる。例えば、外出する機会が多い営業担当者の場合、持ち歩くデバイスの数が減ることのメリットは大きいだろう。一方、もっぱら社内で業務をこなすスタッフの場合、営業担当者ほどのメリットは見込めない。データの機密性が高いデータを扱う、研究開発の担当者などの場合、リスクが大きい。

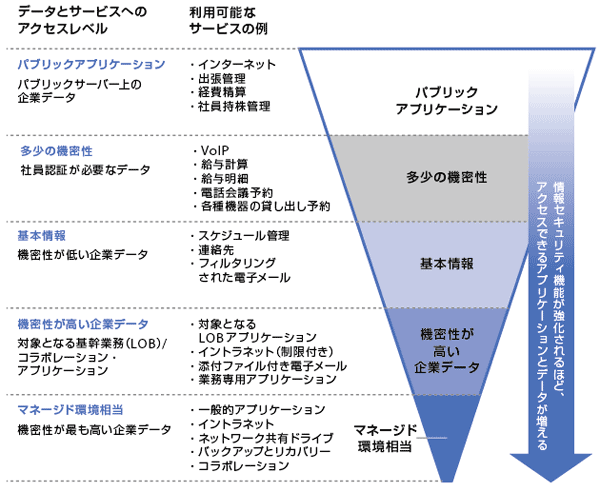

まずは、誰に、どんなシステムやデータにアクセスさせるべきか、自社の状況を棚卸しする。例えば、米インテルは、BYODを開始するにあたり、自社システムを洗い出し、機密度に応じて5つのグループに分類した(図4-2)。

同時に、従業員の働き方も把握しておく。例えば、普段、どんな場所で業務をこなしているか、どんなシステムを使用しているか、ITリテラシーはどの程度かといった情報を、部署や役職などの単位で調べる。

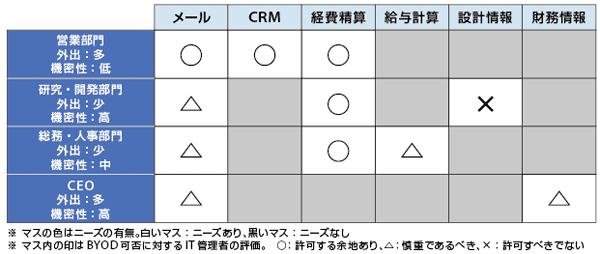

最後に、BYODを許可する範囲を決める。例えば、図4-3のように、従業員とシステムの関係をマトリクスにまとめ、リスクやメリットを可視化すると、検討しやすい。もちろん、最初から全てのシステムへのアクセスを解禁する必要はない。全ての従業員に許可する必要もない。「まずは、ITリテラシーの高い部門に限定する、機密性の低いシステムに絞るなどして、スモールスタートするのが定石だ」(ラックの西本逸郎専務理事)。

誰が、どんなシステムにアクセスを希望しているか、マトリックスなどにして整理。BYODによるメリットとリスクを考慮して、可否を検討する

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 4

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-