CRM向けテクノロジーへの関与実態─事業部門主導でテクノロジーを評価しているのが現状

2013年5月8日(水)IT Leaders編集部

クラウド、モバイル、ソーシャル、インフォメーションが複雑に関係し、相乗効果によりビジネスを推進していくことをガートナーは「Nexus of Forces(力の結節)」と呼んでいる。こうした新たなテクノロジーに対してIT部門はどのように関わっているのか。CRM(顧客関係管理)のテクノロジーの検討や導入に携わると答えた419人に聞いた。

ガートナージャパン リサーチ部門 CRMアプリケーション担当 主席アナリスト

川辺 謙介 + IT Leaders編集部

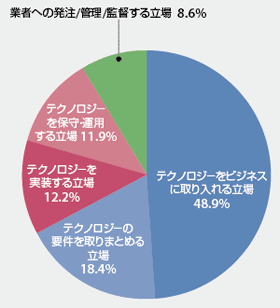

ITがビジネスに直接貢献するようになった今、IT部門には新たなテクノロジーを活用してビジネスの成長を支援することが求められる。しかしIT部門の知らぬ間に、事業部門が独自に評価/選定したテクノロジーが活用されるケースは少なくない。では実際、IT部門はこうしたテクノロジーの導入にどの程度関与しているのか。

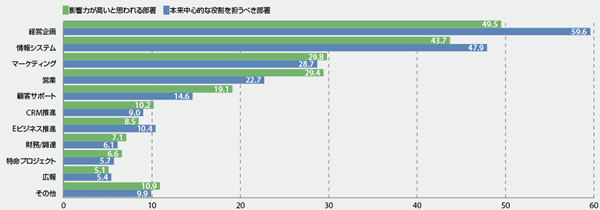

テクノロジーを活用する上で影響力の高いと思われる部署と、実際に中心的な役割を果たすべき部署を聞いた(図1)。影響力の高い部署は「経営企画」(49.5ポイント)が多く、「情報システム」は43.7ポイントだった。マーケティングと営業が同じ部署であることの多い日本企業の特性を考慮すれば、両者を合わせたポイントは経営企画や情報システムを上回る。IT部門より事業部門が、テクノロジーの選定や導入に強く関与していることが窺える。

※影響力の高い/中心的な役割を担う部署として上位1位から3位を回答。ここでは「1位」の回答に100ポイント、「2位」に70ポイント、「3位」に50ポイントの係数を乗じて算出

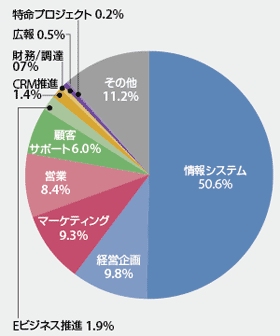

中心的な役割を担うべき部署は、「情報システム」が47.9ポイントに増えている。とはいえ「経営企画」(59.6ポイント)、「マーケティング」と「営業」(合わせて51.4ポイント)はともに高く、“現場任せ”であることは変わらない。図3が示す通り、回答者のうち半数が情報システムに属しているにも関わらず、中心的な役割が事業部門にあるべきとする回答結果はいかがなものか。事業部ごとに異なるテクノロジーを活用すれば、IT統制が効かなくなるのはもちろん、システムの複雑化を招きかねない。IT部門は事業部門に新たなテクノロジーを提案する行動力と、事業部門の要求に迅速に答える俊敏性を身につけるべきである。

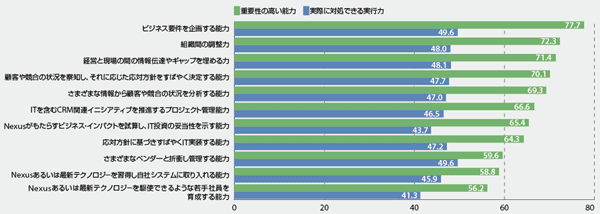

テクノロジーを生かす上で必要な能力と、実際の実行力を聞いた(図2)。各項目の重要性を認識しつつも、対処しうる実行力を持ち合わせていないことが読みとれる。特に「ビジネス要件を企画する能力」の乖離は大きい。ビジネスを推進するのに必要なものを見つけ、テクノロジーを駆使してシステムにどう実装するか。IT部門はこうしたアイデアを生み出す問題意識に欠ける。今後備えるべき能力として重視したい。

※各項目を6段階で評価し、重要性/実行性の高い能力を「6」、低い能力を「1」として回答。ここでは「6」の回答に100ポイント、「5」に80ポイント、「4」に60ポイント、「3」に40ポイント、「2」に20ポイント、「1」に0ポイントの係数を乗じて算出

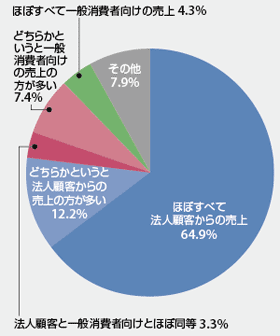

一方、「顧客や競合の状況を分析する能力」は必ずしも高くない(69.3ポイント)。図4の通り法人向け事業を主とする企業が多く、一般消費者のようにトレンドが短期間に変化しないことが背景にあるのかもしれない。しかしグローバル化により外資企業が競合となった今、他社を出し抜くための施策を探る分析力は、どの企業でもあっても欠かせない。競争優位に立つためには実行力を引き上げることが必要だ。

図3 回答者が所属する部署

図3 回答者が所属する部署 図4 自社の売上に占める顧客比率の内訳

図4 自社の売上に占める顧客比率の内訳

- OSS導入に前向きな企業は66.0%、コストメリット以外の価値を模索せよ(2013/11/13)

- 社外データを活用する企業は26.6%、信頼性を問うか割り切って使うかの判断も(2013/10/02)

- オフショア実施企業は37.8%、現地の情勢まで踏まえたリスク対策を(2013/07/30)

- 垂直統合マシンの理解度─機能や技術を十分理解するのは一握り(2013/06/24)

- 情報セキュリティ認証、取得企業の68.2%が形骸化を懸念(2013/05/29)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-