採用するか否かに関わらず、企業情報システムの次の一歩を考える上で欠かせない技術動向の1つが、オープンソース・ソフトウェア(OSS)だ。そのOSSを牽引する米レッドハットは、クラウドOSである「OpenStack」、PaaS(Platform as a Service)の「OpenShift」、コンテナ技術を実装した「次期Red Hat Enterprise Linux(RHEL)」を中核に据えた戦略を打ち出している。物理サーバーや仮想サーバー、プライベートクラウド、パブリッククラウドといったIT基盤の違いを超えて、適材適所なソフトウェアの開発・稼働を可能にするという。

ただしRed Hat Storageは、元の名称に付く「FS」から明らかなように、ファイルサーバー用途がメイン。大量の非構造データの格納に向くオブジェクトストレージの機能も備えるが、一般企業向けとしては「NAS(Network Attached Storage)」の置き換えが中心である。つまりブロック単位でデータを扱うSAN(Storage Area Network)には適さない問題があったのだ。

図3:cephのWebページ

図3:cephのWebページ拡大画像表示

一方、米レッドハットは、この4月30日に、もう1つの有力SDSであり、GlusterFSのライバルと目されてきた「ceph(セフ)」を開発する米Inktankの買収を発表した(図3)。cephはファイル、ブロック、オブジェクトのすべてを扱える。この買収によりSANの置き換えが可能になったので、改めてストレージ事業の強化に注力するというわけだ。

そうなると、Red Hat Storageとcephの位置づけが気になるところ。Red Hat StorageがNAS、cephがSANとも考えられるが、ソフトウェアにより専用ストレージを置き換えるSDSという特徴は共通だ。それぞれがコミュニティを持っているため、レッドハットの都合で、どちらか一方に統合するようなことはやりにくい。このあたりが明確になるには、時間がかかるのかも知れない。

さて日本と米国の違いで最も影響が大きいのは、販売会社やシステムインテグレータの存在規模にある。RHEL7にせよOpenShiftにせよ、これら製品をパートナー企業に理解してもらわなければ何も始まらない。

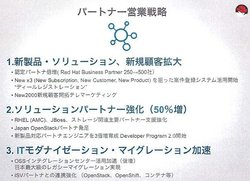

図4:レッドハットのパートナー向け営業戦略

図4:レッドハットのパートナー向け営業戦略拡大画像表示

そこで日本では、現在250社ある認定パートナーを500社に増やすという(図4)。新規商談がある場合、あらかじめ登録すると特別な割引率を適用する“ディールレジストレーション”と呼ぶ制度も取り入れる。さらに「Japan OpenStackパートナー」という制度を発足させるほか、レッドハットの新製品を使いこなすパートナーのエンジニアの数も現在の3倍に増やすという。

ただ大手企業に対してはレッドハット日本法人が直接働きかける。何らかのレッドハット製品を使っている500社のうち、まず100社に対して、「すべてをOSSにするソリューションを提案します」(廣川社長)。他のIT企業からベテランのIT人材を採用し、業種別・地域別・製品別の営業体制を拡充する。

これら個々の施策の実現性や効果はさておき、レッドハットが積極策を採ることは日本の情報サービス市場に刺激を与えるはずである。ユーザー企業にとっては、良いことだと言えるだろう。

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-