[ザ・プロジェクト]

グローバル全社でクラウドシフトを敢行し「360°のビジネスイノベーション」へ―三井物産

2017年2月7日(火)佃 均(ITジャーナリスト)

三井物産がSAPの高速ERPプラットフォーム「HANA」、それをクラウドで提供するサービス「HANA Enterprise Cloud(HEC)」を全面採用したのは国内企業では先駆的な事例。注目されるのは当然だが、理事・IT推進部長の植田勲氏は「当社としては自然な流れでした」と言う。それは2014年5月発表の中期経営計画「Challenge & innovation for 2020」の一環で、「7つの攻め筋」を支える重要な基盤という意味だ。その狙いと効果を聞いた。

2009年に「クラウド」を構想

「HANAの採用でユーザーの待ち時間が毎月2700時間短縮されている」と理事・IT推進部長の植田勲氏

「HANAの採用でユーザーの待ち時間が毎月2700時間短縮されている」と理事・IT推進部長の植田勲氏「まずHEC採用に至るこれまでの経緯からお話ししましょう」―理事・IT推進部長の植田勲氏はこう切り出した。「さかのぼると出発点は2009年です。仮想化技術に着目し、グローバル・ネットワークの仮想化に取り組みました」

2009年2月に策定した「ITランドスケープ」には、「グローバル認証」「ユビキタス」「仮想化技術」といった様ざまな技術要素を活用した三井物産の将来像が記載されている。サーバーについては、クラウド活用による効率化を考えた「三井クラウド」が示されており、分散管理していたサーバーの集中管理の方針が固まった。

クラウドへの取り組みを宣言したのは2010年5月だった。同年8月、アマゾン社のAWS(Amazon Web Services)でサーバー構築・管理の検証をスタートし、翌年4月にはAWS上でSAP検証環境を構築した。

「転機は2011年の3月でした。東日本大震災が発生し、それをきっかけにBCP(Business Continuity Planning)の観点からもクラウドが有効と考えるようになったわけです」

並行して基幹システムの更新も行われた。2009年から2010年にかけて構築された「MIRAI」がそれ。Windows Server2008 R2 Hyper-Vを活用したプライベート・クラウドで、SQL Server2008をベースにSAP ERP6.0を運用することにした。全社統一IT基盤の整備が第1フェーズだ。

同社のIT子会社でMIRAIプロジェクトの実務を担った三井情報(MKI)の資料によると、2011年2月にスタートしたMIRAI第2フェーズ(営業部門ごとにスクラッチ開発・運用されていたシステムを基幹ERPに統合する)に際しては、450本ものEDIアプリケーション・インタフェースが課題となったという。

ERP6.0との連携に対応するSAP NetWeaver Process Integrationを利用するとともに、SAP Value Prototyping(VPT)を活用することで工数を削減した。同時にドキュメントが整備されていないアプリケーションはソースコードをリバースしたり、旧システムの環境を再現してテストするという“離れ業”をやってのけた。

EDIインターフェースの単体テストを終えた段階で、SAP MaxAttentionのVolume Test Optimization(VTO)サービスによるパフォーマンス・テストを実施したほか、SAP Business Process Performance Optimizationなどで様ざまな課題を解決した。SAP社のアーキテクチャーを熟知し、ツールを使いこなせるエンジニアがMKIに育っていったことを意味している。

「今回のSAP HANAとHECの全面採用が大きな混乱なく進められたのは、こうした積み重ねがあったからでしょう」と植田氏は振り返る。

待ち時間が116秒から14秒に

仮想化を進めたことで物理サーバーは仮想サーバーに移行していった。それまでサーバーを新設するのに数か月かかっていたのが、相応の性能が10日前後で増設できる環境が整った。

「2013年にSAP社がHANAをリリースしたわけですが、当社はそれまでの積み重ねで十分な準備ができていました。ですからHANAへの移行とHECの採用は自然な流れだったと思います」

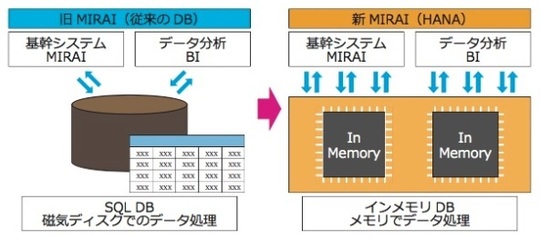

まずHANAへの移行では、シンプルなシステム、柔軟性とセキュリティの確保といった運用上のメリットの他に、業務プロセスの生産性向上という大きな目標があった。HANAはインメモリデータベース(DB)によるデータ処理なので、レスポンスが非常に速い。もう一つ見逃しがちだが、バッチ処理の時間短縮が図られる。オンライン・オープン時間を延長できるのもメリットだった(図1)。

(図1)新旧のMIRAIシステム

(図1)新旧のMIRAIシステム拡大画像表示

事業部門のユーザーの待ち時間が短縮され、結果として意思決定が迅速になる。あるいはビジネスチャンスの逸失を回避することができる。実際、バッチ処理時間はデータ分析のBIで3時間半、処理系のMIRAIでは1時間半、それぞれ短縮され、ユーザーの待ち時間は商品別売上・収益の表示が116秒から14秒に、債権債務明細の表示が97秒から4秒に高速化されている。

HANAの処理性能がフルに発揮された成果という意味で納得できるのだが、自社の基幹システムをSAP社のパブリック・クラウド「HEC」に移行することに懸念はなかっただろうか。

「多くの方から、同じ質問をお受けしています。結論から言うと、懸念があったらHECは採用しなかった、ということです。SAP社と緊密な信頼関係を築いていますし、子会社のMKIのエンジニアはSAP社のアーキテクチャーに精通しています。当社、SAP社、MKIの3者が強力なタッグを組んでいますから」

植田氏の言葉を受けて、基幹システム室長の奥山秀俊氏が語を継いだ。

「補足しますと、ユーザー目線のメリットだけでなく、運用上の利点も評価しました」

HECによってオンプレミスと同等のセキュリティレベルが確保できること、日本国内の東西二元体制でデータ保管が特定できること、それに運用やメンテナンスのコストが最適化できるといったことだ。

「自分たちで運営しても他社にアウトソースしても、リスクは必ずあります。どこで割り切るか、どのようなトラブル対策を講じるか、です」

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- データカタログ整備から広がるデータドリブン企業への変革─みんなの銀行が挑むデータマネジメント実践の軌跡(2026/01/28)

- 400万件超の商品マスターをクラウドに移行、食品流通のデジタル化を加速する情報インフラへ─ジャパン・インフォレックス(2025/12/26)

- “データ/AI Ready”な経営へ─住友電工の「グローバルデータ活用基盤」構築の軌跡(2025/12/15)

- オリンパスが挑む、医療機器ソフトウェア開発の”産業革命”(2025/10/20)

- 「データ活用宣言」を起点に広がるデータ文化─三菱電機の全社データマネジメント実践(2025/10/01)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-